2016年08月13日

支那事変 記念寫真帖 朝鮮第二十三部隊

8月・・・暑い夏が今年もやって来ましたね。

そしてもうすぐ15日。私達にとって意味のある日が近づいてきました。

さて今回はかなり久し振り・・・数年ぶりに日本軍写真コーナーを更新したいと思います。

まずはいつも通り画像から!

こちらは支那事変 記念寫真帖 朝鮮第二十三部隊になります。

この写真帖は購入した物ではなく母方の実家で頂いた物で御座います。

祖父が所有していた物です。

以前に記載しました通り祖父は歩兵第七九連隊に所属し支那事変に従軍致しました。

昭和十五年発行の非売品で御座います。

この朝鮮第二十三部隊というのはその七九連隊の事のようです。

(七九連隊の所在地は朝鮮にありました)

この写真帖は痛みは若干ある物の経年にも耐え

全体の状態は良好だと私は思います。

表紙を含め重厚に出来ているのが幸いしているようですね。

見返し部分の画像。

見返し部分は山河を爆撃機が行くのを描かれております。

続いては連隊の事変での戦歴(沿革)を紹介されております。

ですが防諜の為か詳しい日時や部隊名は○で書かれており

秘匿されております。

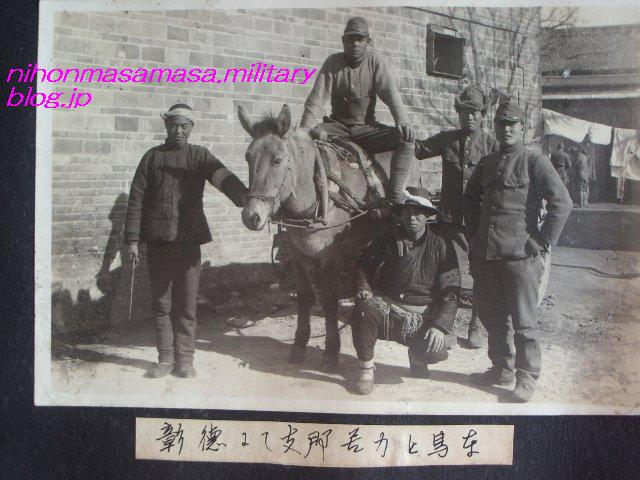

最初の写真の画像。

1枚目の写真は軍旗(連隊旗)となっております。

2枚目の画像。

2枚目は連隊の各指揮官の写真となっております。

そして部隊の出征から戦地、帰国まで写真が掲載されております。

キャプションは『軍装検査』。

出征を前にした指揮官の写真のようですね。

フラッシュ焚いてしまい上手く写っておりません(汗

千人針を縫う女性たちの画像。

キャプションでは『誠を籠める』と書かれております。

列車を前に体操を興じる兵たちの写真。

長い輸送の為でしょうか。

上は白い襦袢姿なのが印象的ですね。

大陸での飯盒炊飯の写真。

暑い為か上半身は裸の兵士がちらほら。

飯盒の位置がどこにあるのか見ると面白いですね。

大陸での駐屯地の写真でしょうか。

キャプションは『○○守備隊』

門前に積み上げられた土嚢が物々しさを語ります。

一部は画像のように着色された写真も御座います。

天津萬國橋の写真です。

こちらも天津市内の写真。

珍しい装甲車が写っております。陸軍の物でしょうか?

こちらも同じく天津での写真。

兵士たちと共に国防婦人会の婦人達が写っております。

キャプションは『活躍中の国防婦人会』。

速射砲と軽機の写真。

後ろには日章旗を持った兵士が立っております。

宣撫工作中の写真。

宣撫も戦地は必要不可欠な活動ですね。

事変発端の地となった盧溝橋の写真。

盧溝橋より良郷へ発進する部隊本部。

軍旗を伴い行軍中の写真です。

こちらは敵便衣兵ではなく銃火器類から友軍である事が分かりますね。

祖父のアルバムでも便衣に変え敵状視察、斥候を行ったとされる写真がありましたね。

比較していないので分かりませんが人数が同じ5名でもありますので

同一人物達の別写真なのかもしれません。

田各屯に於ける部隊本部。

中心は部隊長たちでしょうか。

作戦を練る○○部隊長。

防毒面もしっかり装備されており戦闘に臨む緊張感が伝わってきますね。

涼水を将兵に提供する支那民たちの写真。

長い行軍、しかも酷暑が続くなかで水分補給は必要不可欠ですね。

キャプション『作戦を練る』。

どのような作戦計画を練っているのでしょうか。

代用食(芋)に舌鼓を打つ佐伯隊長。

不鮮明な為分かりませんがただの芋を焼いたり蒸かした物でしょうか?

隊長といえでも戦地では粗末な食事で済まさなくてはいけないと分かりますね。

万里の長城の近くを行軍している写真。

画像ぼやけてますね・・・(汗

太原攻略戦中、敵弾下に輝く軍旗の写真。

軍旗は保護&露出を防ぐためか覆いが被らされております。

石門口付近での写真。

状況は分かりませんがよく見ると歩兵砲で砲撃準備されていますね。

元旦の祝杯の写真。

乾杯をしている瞬間でしょうか。

御賜された品々の写真。

慰問袋の分配の写真。

写真を撮られているせいか表情が皆硬いです。

片手に煙草を持っていたりと細部をみると面白いですね。

森本部隊長の宣撫の写真。

部隊長自ら宣撫活動を行っているようですね。

やはり通訳などを通してだとは思うのですが、

いかに現地民の民心安定に苦心しているかが分かるように思います。

戦の余暇。次期作戦準備の写真。

散髪や衣服の修繕などをしている様子です。

四一式山砲で砲撃中の写真。

防盾は大型のタイプのようですね。

塩池を望む写真。

峻険な山々、断崖絶壁、狭く曲がりくねった道など危険な道を進みます。

砲を輸送中の写真。

こちらも山砲でしょうか。

敵状報告の写真。

季節柄の為か帽垂を装着しております。

左の将校は兵用水筒を装備しているようですね。

中川隊の活躍。

奥には速射砲が見えます。

こちらも不鮮明になってしまいましたね・・・(汗

芮城占領の写真。

崩落した城壁に掛けられた梯子。激戦であった事が伺えますね。

頂上では将兵が万歳三唱しております。

香山寺警備の写真。

後方の特徴のある建物が香山寺でしょうか。

軍装は防寒帽、防寒服、防寒脚絆と極寒地の被服となっております。

高地攻撃中の第一線の写真。

重機関銃の猛射の写真。

頼りになる九二式重機関銃のよる支援の様子です。

山上の凱旋の写真。

敵を駆逐し山上を占領した直後の写真でしょうか。

皆万歳をして笑顔なのが印象的です。

渓流で休息する兵士達の写真。

飯盒に水を入れているようにも見えますね。

大休止した際の写真でしょうか。

鹵獲した重機関銃の写真。

水冷式重機関銃なのですが外国製でしょうか?

運動会の様子。

祖父のアルバムでも同時期の写真があったと記憶しているのですが

陣中での運動会の写真だったのですね。

これはその際の余興なのでしょうか。

これも同じく運動会での写真。

何かしらの歌劇でしょうか。

森本部隊奮戦の戦跡、聞喜城死守の詩の写真。

こちらは以前、当ブログにて村上さまが教えて下さった

山西省の聞喜県城での包囲戦の際に壁に書かれた詩で御座います。

聞喜城死守 敵増シ 緑リハ茂リ 月未だ出デズ

弾薬ツキルモ 援隊ヲハズ

ナレド敵弾城壁ヲユルガス

糧秣ニカエン 犬マダ多ケレバ

粉骨砕身以って死守セン

決意ハカタシ

と書かれております。写真とはいえこの現物を見れたのは本当に嬉しい限りですね。

逆境においても不屈の精神、衰える事の無い戦意。感嘆する他ありません・・・!

忠魂碑除幕式の様子。

聞喜における合同慰霊祭の様子。

盛大に執り行われているのが分かります。

敵味方ともに犠牲が多かったこの戦闘・・・

また同時に敵味方両者とも力闘奮戦した事が伺えます。

陣中で正月を祝う為餅つきする兵士達の写真。

よく見るとつまい食いしてる方がいますね(笑

長髪の方もいらっしゃり面白いですね。

陣中での水汲みの写真。

井戸からの水汲みでしょうか。

こういった使役も日常なのでしょうね。

陣中での施療風景の写真。

宣撫工作だけでなくこうした施療も必要不可欠な活動ですね。

渓流で喉を潤す写真。

あまり水が流れているようには見えませんが・・・

炎天下行軍する将兵は必死です。

山砲砲撃中の写真。

前進する将兵の写真。

河川敷のようですがこのような足場の悪い場所も進まなくてはいけません。

場所を選ぶ事は出来ないのです。

よく見ると防暑帽を被っていますね。

記念寫真帖の最後にはこのような歌の歌詞が記載されております。

兵(ツワモノ)を思へ 7番まである歌で御座います。

さて以上で支那事変 記念寫真帖 朝鮮第二十三部隊 の紹介になります。

この記念寫真帖には祖父が頂いた手紙が挟まれておりました。

達筆であまり判読出来ないのですが

同じ七九連隊所属の方とその後も交流があったのは確かで御座います。

(野菜を土産にしたりしたようですね)

今回ご紹介したのはごく一部で御座います。

不鮮明な写真も多く見難い物が多くなってしまい申し訳御座いません。

この記念寫真帖・・・これから大切にしていきたいと思います。

もうすぐ8月15日・・・今年も静かに迎えられたらと思います。

今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

2013年03月20日

再うp 祖父の従軍写真② 歩兵第79・第37連隊

さてさて以前に公開しました祖父の従軍写真その②ですが

諸事情により非公開にしておりましたが再度投稿させて頂きます。

前回の記事を『下書き』から『公開』するにすれば良いだけでは??

と思われる方もいらっしゃると思います・・・・

しかしURLを新規にする必要が御座いまして・・・(汗

ということで以下は以前の写しになりますのでご了承下さい!

今回は前回の続きで従軍写真の2回目をご紹介致します。

以前にも記載しました通り、半世紀以上のものとはいえ、当方の祖父個人の写真、

又、所属連隊の戦友の個人写真なども含むため基本的に無断転載はご遠慮ください。

ブログ等に載せたい場合などは当方に申し付けて頂ければ大概はかる~く許可させて頂きますのでw

(とはいえ私自身も偉そうに言えることではありませんね・・・)

この写真だけに関しましてはこいつも転載してるし、こいつのブログの画像、無断転載してもいいよね?ヒャッハァー!w的な発想だけはマジ勘弁して下さいねw

以上ご理解の上、ご覧頂ければと思います。

今回は祖父の所属した歩兵第七九連隊が日中戦争中における戦地での写真をご紹介致します。

1、九二重機関銃を構える機関銃分隊。

戦闘行動中なのか宿営地などの警備任務の最中なのか、はたまた現地での訓練中なのかは詳細不明です。

しかし恐らくは戦闘中か警備中のどちらかと思われます。

冬衣に防寒帽を被っていますね。まだ雪も積もっていますし寒そうです。

もし戦闘中なら前方の市街地を狙っているのでしょうか・・・?

2、山西省、平遥に向かって猛進撃中の兵士。

こちらは行軍中の兵士たちの写真です。正確なキャプションが書かれていますので個人で撮ったものかは不明です。

前方の城壁?のような土壁が如何にも大陸ですね・・・

3、○○の場内を吶喊する兵士たち。

先頭は連隊旗を持った将兵が先導していますね。

このキャプションからいって連隊の広報用に撮られた写真の可能性が高いですね。

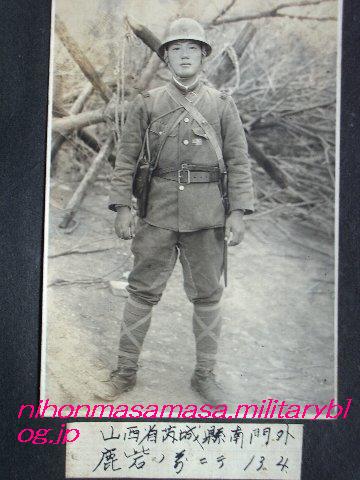

4、昭和13年4月、山西省云々における祖父です。

正確な階級章が分かりませんが、拳銃を携行しています。銃剣も装備しています。

写真から推測すると機関銃分隊に配属されていたのでしょうか。

5、九二式重機関銃で対空姿勢?を取る兵士たち。

三脚に高射用の銃架を載せています。

場所も建物の上らしく、高い場所に設置されていますね。

射手に給弾手など4人で運用していますね。

しかし中国(国民党軍)の航空戦力はたかが知れていると思い込んでいましたが、

だからといって警戒を怠ることは許されませんよね・・・

6、こちらは戦地の山羊と子供の写真です。

この子供は日本兵を怖がっていたのでしょうか・・・?

戦災に巻き込まれずに生き残る事が出来たのでしょうか・・・

7、コーリャン畑を前進する兵士たち。

個人的にはこのような風景こそ日中戦争を象徴するような光景と思えてなりません。

8、潞安平地掃討戦における中隊長の捕虜詰問。

路安とはかつて山西省に存在した県の名称です。戦後廃止されることになります。

しかしこの掃討戦の詳細が気になりますね。

9、鹵獲した敵の砲車。

一見三八式野砲(改造以前)に見えます。開戦前に中国側に輸出した三八式野砲の可能性があります。

三八式は75mmの野砲でドイツのクルップ社から購入し、制式採用されたものであります。

ベストセラーの野砲ですので中国側が直にクルップから購入し導入した可能性の方が高いかもしれませんね。

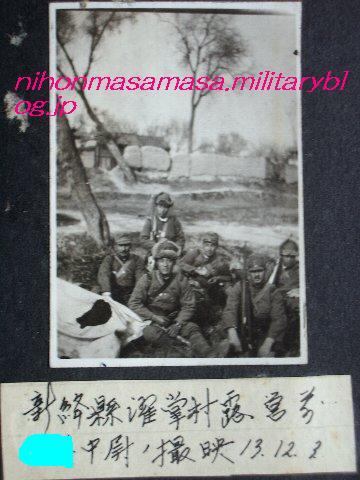

10、昭和13年12月3日、なんとか村の露営地で中尉が撮影した写真。

もうキャプションの地名が何て読むのか分かりませんw

日の丸持ってますね!しかし中尉殿がわざわざ撮影してくれた写真とは・・・

11、こちらは祖父の戦友(若しくは上官)の写真です。

左の写真では軍衣(昭五式)の襟章が変化しております。

また右の写真では眼鏡の御仁は九八式軍衣を着ております。

これで大体、昭和何年かを割り出すことが出来ますね。

12、山西省、敵情偵察、便衣将校斥候。

本当に実行されたのか分かりませんが・・・

将校が変装して敵状偵察を行うという映画やドラマのような事を行ったようですw

写真右側の軍服ではない方達がそうなのでしょう。

相手が中国軍とはいえ、偉くドエライことしますねぇ・・・・!w

敵や一般人に見つかった場合、語学力と演技力とか試されますね・・・武装とかしていくんでしょうかね?

13、潞安平地掃討戦における小休止に様子です。

首にタオルを巻いて装備を置いてくつろいでいます。

14、祖父の写真。

こちらもよくキャプションが読めませんw

しかし先ほどは拳銃を携行していましたが今回は銃剣のみです。

戦地ではなく、後方の安全な占領地での外出だからでしょうか・・・?

15、山西省云々~討伐○○部隊集結~大休止中、小僕1戦友?。

現地の子供たちとの一枚です。小僕というのは若い男という意味なのでしょうか?

ちなみに右上が祖父のようです。

しかしこの長いキャプションはよほど重要な作戦行動中だったから書いたのでしょうかね。

16、祖父の所属中隊若しくは小隊の将校下士官の写真でしょうか?

小隊長か中隊長か分かりませんが、各々の髭の御仁達が渋すぎます・・・・

真面目な厳つい表情がまた、何とも・・・・!

軍刀もとても貫禄を醸し出し、やはり日本軍装には日本人がとても似合うと再認識致します。

17、祖父の上官の曹長どのです。

若さも感じつつも武骨さを表情から見て取れます。

軍刀はやはり曹長なので九五式(曹長刀)なのでしょうか?

18、河南省彰徳縣宿舎で。

冬衣姿だけでなく上が襦袢姿の方もいます。

殆どの方の表情は和んでいて笑っていらっしゃいます!

外出など楽しい時間を過ごしているのでしょう。

さて今回は以上になります。

最初にも記載致しましたが無断転載は厳禁でお願いします。

ちなみに日中戦争中の写真の紹介はこれで終わりです。

実家を探せばまだ見つかるかも知れませんが、今回は以上です。

もし何事もないようでしたら、次の機会に今度は連隊転属後の東南アジアでの駐屯中の写真をご紹介できたらと思います。

それでは失礼します~ノシ

諸事情により非公開にしておりましたが再度投稿させて頂きます。

前回の記事を『下書き』から『公開』するにすれば良いだけでは??

と思われる方もいらっしゃると思います・・・・

しかしURLを新規にする必要が御座いまして・・・(汗

ということで以下は以前の写しになりますのでご了承下さい!

今回は前回の続きで従軍写真の2回目をご紹介致します。

以前にも記載しました通り、半世紀以上のものとはいえ、当方の祖父個人の写真、

又、所属連隊の戦友の個人写真なども含むため基本的に無断転載はご遠慮ください。

ブログ等に載せたい場合などは当方に申し付けて頂ければ大概はかる~く許可させて頂きますのでw

(とはいえ私自身も偉そうに言えることではありませんね・・・)

この写真だけに関しましてはこいつも転載してるし、こいつのブログの画像、無断転載してもいいよね?ヒャッハァー!w的な発想だけはマジ勘弁して下さいねw

以上ご理解の上、ご覧頂ければと思います。

今回は祖父の所属した歩兵第七九連隊が日中戦争中における戦地での写真をご紹介致します。

1、九二重機関銃を構える機関銃分隊。

戦闘行動中なのか宿営地などの警備任務の最中なのか、はたまた現地での訓練中なのかは詳細不明です。

しかし恐らくは戦闘中か警備中のどちらかと思われます。

冬衣に防寒帽を被っていますね。まだ雪も積もっていますし寒そうです。

もし戦闘中なら前方の市街地を狙っているのでしょうか・・・?

2、山西省、平遥に向かって猛進撃中の兵士。

こちらは行軍中の兵士たちの写真です。正確なキャプションが書かれていますので個人で撮ったものかは不明です。

前方の城壁?のような土壁が如何にも大陸ですね・・・

3、○○の場内を吶喊する兵士たち。

先頭は連隊旗を持った将兵が先導していますね。

このキャプションからいって連隊の広報用に撮られた写真の可能性が高いですね。

4、昭和13年4月、山西省云々における祖父です。

正確な階級章が分かりませんが、拳銃を携行しています。銃剣も装備しています。

写真から推測すると機関銃分隊に配属されていたのでしょうか。

5、九二式重機関銃で対空姿勢?を取る兵士たち。

三脚に高射用の銃架を載せています。

場所も建物の上らしく、高い場所に設置されていますね。

射手に給弾手など4人で運用していますね。

しかし中国(国民党軍)の航空戦力はたかが知れていると思い込んでいましたが、

だからといって警戒を怠ることは許されませんよね・・・

6、こちらは戦地の山羊と子供の写真です。

この子供は日本兵を怖がっていたのでしょうか・・・?

戦災に巻き込まれずに生き残る事が出来たのでしょうか・・・

7、コーリャン畑を前進する兵士たち。

個人的にはこのような風景こそ日中戦争を象徴するような光景と思えてなりません。

8、潞安平地掃討戦における中隊長の捕虜詰問。

路安とはかつて山西省に存在した県の名称です。戦後廃止されることになります。

しかしこの掃討戦の詳細が気になりますね。

9、鹵獲した敵の砲車。

一見三八式野砲(改造以前)に見えます。開戦前に中国側に輸出した三八式野砲の可能性があります。

三八式は75mmの野砲でドイツのクルップ社から購入し、制式採用されたものであります。

ベストセラーの野砲ですので中国側が直にクルップから購入し導入した可能性の方が高いかもしれませんね。

10、昭和13年12月3日、なんとか村の露営地で中尉が撮影した写真。

もうキャプションの地名が何て読むのか分かりませんw

日の丸持ってますね!しかし中尉殿がわざわざ撮影してくれた写真とは・・・

11、こちらは祖父の戦友(若しくは上官)の写真です。

左の写真では軍衣(昭五式)の襟章が変化しております。

また右の写真では眼鏡の御仁は九八式軍衣を着ております。

これで大体、昭和何年かを割り出すことが出来ますね。

12、山西省、敵情偵察、便衣将校斥候。

本当に実行されたのか分かりませんが・・・

将校が変装して敵状偵察を行うという映画やドラマのような事を行ったようですw

写真右側の軍服ではない方達がそうなのでしょう。

相手が中国軍とはいえ、偉くドエライことしますねぇ・・・・!w

敵や一般人に見つかった場合、語学力と演技力とか試されますね・・・武装とかしていくんでしょうかね?

13、潞安平地掃討戦における小休止に様子です。

首にタオルを巻いて装備を置いてくつろいでいます。

14、祖父の写真。

こちらもよくキャプションが読めませんw

しかし先ほどは拳銃を携行していましたが今回は銃剣のみです。

戦地ではなく、後方の安全な占領地での外出だからでしょうか・・・?

15、山西省云々~討伐○○部隊集結~大休止中、小僕1戦友?。

現地の子供たちとの一枚です。小僕というのは若い男という意味なのでしょうか?

ちなみに右上が祖父のようです。

しかしこの長いキャプションはよほど重要な作戦行動中だったから書いたのでしょうかね。

16、祖父の所属中隊若しくは小隊の将校下士官の写真でしょうか?

小隊長か中隊長か分かりませんが、各々の髭の御仁達が渋すぎます・・・・

真面目な厳つい表情がまた、何とも・・・・!

軍刀もとても貫禄を醸し出し、やはり日本軍装には日本人がとても似合うと再認識致します。

17、祖父の上官の曹長どのです。

若さも感じつつも武骨さを表情から見て取れます。

軍刀はやはり曹長なので九五式(曹長刀)なのでしょうか?

18、河南省彰徳縣宿舎で。

冬衣姿だけでなく上が襦袢姿の方もいます。

殆どの方の表情は和んでいて笑っていらっしゃいます!

外出など楽しい時間を過ごしているのでしょう。

さて今回は以上になります。

最初にも記載致しましたが無断転載は厳禁でお願いします。

ちなみに日中戦争中の写真の紹介はこれで終わりです。

実家を探せばまだ見つかるかも知れませんが、今回は以上です。

もし何事もないようでしたら、次の機会に今度は連隊転属後の東南アジアでの駐屯中の写真をご紹介できたらと思います。

それでは失礼します~ノシ

2011年06月06日

祖父の従軍写真(終) 歩兵第79・第37連隊

さて今回で祖父の従軍写真は最後になります。

以前にもしつこいぐらい記載しました通り、半世紀以上のものとはいえ、当方の祖父個人の写真、

又、所属連隊の戦友の個人写真なども含むため基本的に無断転載はご遠慮ください。

(てめぇが言えたクチかYO!!ネットに載せてる時点でアウトだろw!!)とかそういうお考えの方はマジ勘弁でオナシャス。

以上ご理解の上、ご覧頂ければと思います。

今回は太平洋戦争(大東亜戦争)に従軍した際の写真をご紹介致します。

昭和15年1月17日には整備師団への帰還が命じられ、同年1月23日には大阪へ帰還し

歩兵第79連隊から歩兵第37連隊に転属した後に召集解除となりました。

太平洋戦争が勃発すると同師団は動員下令が下り、祖父は召集を受けます。

召集時期など記載されている日記などは見当たらないので時期は不明ではありますが、

同連隊は東南アジアへ派遣され、 スマトラ、インドシナやタイで警備任務に終戦まで当たっていました。

またその従軍中、どうやら祖父は病気(マラリアか?)を患ったようで入院することになります。

写真後半で病院や患者衣姿が多いのはそのためのようです。

戦闘や戦闘や行軍の写真は殆どありませんが、当時の東南アジアの様子、建造物、人々など風俗など映しています。

ということで写真をご紹介致します。

恐らく広報用ハガキ?などの写真かと思われます。

キャプションの文字も写真も宣伝広報のため大量発行されているもののようです。

なので祖父の連隊の従軍写真というわけではないようです。

恐らくビルマ若しくはマレー戦線の写真でしょう。残骸は英軍のハリケーン戦闘機かと思われます。

鹵獲兵器の山の写真(スソム・ソバー)。

地名を調べましたが具体的に何処なのか不明です・・・

英軍の遺棄した車両や砲の写真のようですね。

行軍中の写真。ゲヨホール・バール近し。

こちらも広報用のハガキの写真かと思われます。

ゲヨホール・バールという地名は知りませんが、現マレーシアのジョホールバルの事でしょうか?

架橋された橋を渡る兵士たち。

こちらは上記の広報ハガキのような物よりもしっかりした写真です。

連隊の写真でしょうか。

豪華な建造物の写真。

タイもしくはカンボアジアなどの官公庁でしょうか?

今でも現存していそうな気がします。何処なのでしょうか?

ODEONのある通り。

このODEON(オデオン)とは英国資本の映画館のことでしょうか。

日本軍の進駐もしくは占領で接収されず通常通り営業できたのでしょうかね・・・?w

少し気になります。

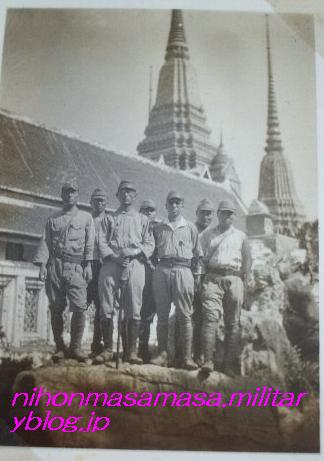

タイの大型寺院と思われる場所での記念撮影。

写真自体かなり超小型なので上手く撮れませんでしたがちゃんと祖父がいると思われます。

やはり皆さん襦袢姿ですね。

現地の現地人。

小さな屋台?のようですね。

左はパンもしくは果物。右はジュース?飲み物を売っているようです。

8人で記念撮影。

先頭は将校と思いきや全員下士官ような気もします。

どうやら所属中隊の仲の良い下士官が集まって撮影したのでしょうか。

ちなみに祖父は後列の一番右端です。

第37連隊転属後、再召集を受けた頃には下士官(伍長もしくは軍曹)になっていたはずです。

○○文官。

日本軍占領下の現地の行政を担った文官の方のようです。

文官とはいえ帯刀を許されています。

軍人ではないはずですが着用しているのは陸軍九八式若しくは防暑衣のように見受けれます。

馬来の果賓の写真。

馬来とはマレーのことのようです。

マレーの住人から頂いたものなのでしょうか?それにしても色んな種類の果物がありますね。

官公庁の広場での撮影か。

ここも何処なんでしょうかね・・・

現地人(土人?)を撮った写真。

右の女性は胸があらわです・・・w

日本兵の皆さんはさぞ驚いたことでしょう・・・!

現地人の集落で撮った現地人の集合写真。

皆さん殆ど裸ですね。まさに土人といったところでしょう・・・

まさに別世界ですね・・・

しかしどういう経緯で撮影したのかw

ちなみに土人という言葉は決して蔑称用語ではありませんよ?

支那人という呼称についても同様です。インドシナ、南シナ海って呼んでるぐらいですからね。

現地人の写真①。

現地人の写真②左の写真は狩猟の際の写真か?

右の女性はかなり美人なのですが・・・・だから写真に撮ったんでしょうねw

祖父もやはり相当スケベだったのかと思ってしまいますw

現地女性?の写真。

何故かこの1枚は現地人を撮った写真としては珍しく、普通のサイズの写真として保管されていました。

見たところ、どうやら写真館のようなところでの撮影のようです。背景が作り物の絵画のようですね。

この方は女性なのでしょうか?若い少年にも見えますし、かなり中性的な方ですね。

もしかすると祖父が好きだった現地の方だったのかもしれませんね。(かな~り推測ですがw)

タイ国軍騎兵と思わる写真。

馬上の舟形略帽を着用しているのはやはりタイ国軍兵士だろうと推測されます。

日本軍が進駐したとはいえタイ国は同盟国ですので、このような現地兵士と鉢合わせの場面も珍しくないでしょう。

現地タイ兵と思しき将校(もしくは下士官)の写真。

タイ国兵士と思いましたが、帽子がマレーのイスラム教徒が被る独特のソンコという帽子にも見えます。

足元はゲートル(巻脚絆)装備で変わったサーベルを携行しています。

腕時計もしていますので下士官もしくは将校と推定します。

笑う2人の兵士の撮影。

現地の子供との撮影。

以前紹介した日中戦争の写真でもでも子供との写真がありましたね。

まず兵士と交流するのは無邪気な子供たちなのかもしれませんね。

祖父の上官たちと子供の記念撮影。

後ろ右が祖父です。いかにも南方な背景と服装です。

正面に堂々と座る上官とその横で片手でタバコを持っている方この2人はいかにも古参という風格ですね!

しかしそんな方達も子供が大好きのようですね!!

ココナッツと子供と兵士たちの写真。

私の撮り方が悪かったせいで右端の子供が反射してエライことになってますw

前列真ん中の方は将校か下士官なのでしょうか?

この南方での祖父の従軍写真では帯刀された下士官(もしくは将校)の

皆さんの殆どは巻脚絆(ゲートル)を着用されているのです。

革脚絆や革長靴は殆ど見受けれません。

やはり湿気の多い南方では不向きなのか、それとも後方での警備任務程度では要らないのか・・・

もしくはただ単に物資不足なのか・・・・w部隊によるのもかしれませんね。

プノンペン駅広場での兵士たち。

あのカンボジアのプノンペンのようですね。後ろの建造物が駅でしょうか?

しかし・・・よくぞここまで遠くに日本軍は来たものですね・・・w

タンクトップの方もいます。駅前広場で宿営でもしてるのでしょうか?

しかし・・・・まるで旅行写真みたいな写真ばかりのような気もします。(実際は立派な任務なのですが)

皆さん楽しんでいる・・・・といった印象にも思えます。

やはり安全な占領地域であり、戦闘第一線とは天と地と程の差がありますね。

そういう点では同連隊は恵まれていた・・・と考えてしまいます・・・

一方でビルマや南洋諸島の戦場は生き地獄なのですから・・・

アンコールワット?と思しき建造物の写真。

こちらも広報ハガキの写真のようです。

祖父と戦友の写真。

上着や袴、ベルトまでお互い違います。

左の戦友の方は防暑襦袢でなく夏襦袢を着ております。

やたら豪勢な室内での写真。

欧米資本のホテルでの撮影でしょうか?

何処での撮影か気になります。

病院へ入院した際の写真。

兵站病院でしょうか?どれか祖父か区別できません・・・w

患者衣は着物(和服)の作りの物ようですね。

ちなみに祖父はマラリアで入院した可能性が高いかもしれません。

後ろ左端の犬をおぶった眼鏡の方がなんとも言えませんね・・・・!

屋根の上で看護婦さんと一緒に撮影。

病人が看護婦と一緒に屋根に上って記念撮影とは・・・・w

やんちゃというか粋というか・・・・w楽しそうでもありますねw

病院での入院生活は部隊の堅苦しい生活もなく、色んな出会いもあり

気楽そうな気もします。そうでもないかな?w

外套?上衣を着る患者。

暑い南方のはずなので暑そうな外套?上衣?を羽織るということは彼らはマラリア患者なのでしょうか。

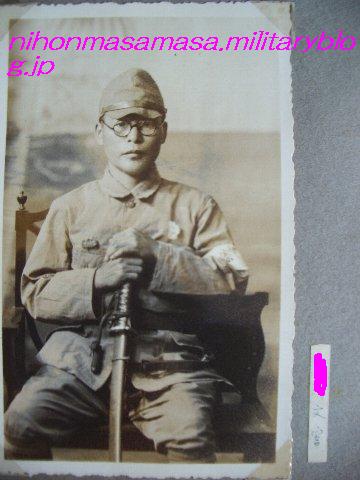

従軍写真の最後のページの写真。

最後のページに載せられていた写真なのですが

こちらは祖父なのかどなたなのか判別できません。

もし祖父なのなら病院を無事退院後、曹長へ階級が上がったということでしょうか。

ということは写真の軍刀は九五式下士官刀ということでしょうか。

写真自体が超小型なため拡大してよく確認が出来ません。

さて、祖父の従軍写真の紹介は以上になります。

祖父は戦後、連隊の所属中隊?の戦友会にも積極的に参加されてたみたいです。

祖母を連れて護国神社などを参拝している写真なども見掛けました。

祖父が従軍した過去の体験を戦後どのように感じ、結論付けたのかはもう聞くことはもう出来ませんが

戦後は厳格な父として家庭を担ったのは確かであります。

以上、祖父の従軍写真でした~

以前にもしつこいぐらい記載しました通り、半世紀以上のものとはいえ、当方の祖父個人の写真、

又、所属連隊の戦友の個人写真なども含むため基本的に無断転載はご遠慮ください。

(てめぇが言えたクチかYO!!ネットに載せてる時点でアウトだろw!!)とかそういうお考えの方はマジ勘弁でオナシャス。

以上ご理解の上、ご覧頂ければと思います。

今回は太平洋戦争(大東亜戦争)に従軍した際の写真をご紹介致します。

昭和15年1月17日には整備師団への帰還が命じられ、同年1月23日には大阪へ帰還し

歩兵第79連隊から歩兵第37連隊に転属した後に召集解除となりました。

太平洋戦争が勃発すると同師団は動員下令が下り、祖父は召集を受けます。

召集時期など記載されている日記などは見当たらないので時期は不明ではありますが、

同連隊は東南アジアへ派遣され、 スマトラ、インドシナやタイで警備任務に終戦まで当たっていました。

またその従軍中、どうやら祖父は病気(マラリアか?)を患ったようで入院することになります。

写真後半で病院や患者衣姿が多いのはそのためのようです。

戦闘や戦闘や行軍の写真は殆どありませんが、当時の東南アジアの様子、建造物、人々など風俗など映しています。

ということで写真をご紹介致します。

恐らく広報用ハガキ?などの写真かと思われます。

キャプションの文字も写真も宣伝広報のため大量発行されているもののようです。

なので祖父の連隊の従軍写真というわけではないようです。

恐らくビルマ若しくはマレー戦線の写真でしょう。残骸は英軍のハリケーン戦闘機かと思われます。

鹵獲兵器の山の写真(スソム・ソバー)。

地名を調べましたが具体的に何処なのか不明です・・・

英軍の遺棄した車両や砲の写真のようですね。

行軍中の写真。ゲヨホール・バール近し。

こちらも広報用のハガキの写真かと思われます。

ゲヨホール・バールという地名は知りませんが、現マレーシアのジョホールバルの事でしょうか?

架橋された橋を渡る兵士たち。

こちらは上記の広報ハガキのような物よりもしっかりした写真です。

連隊の写真でしょうか。

豪華な建造物の写真。

タイもしくはカンボアジアなどの官公庁でしょうか?

今でも現存していそうな気がします。何処なのでしょうか?

ODEONのある通り。

このODEON(オデオン)とは英国資本の映画館のことでしょうか。

日本軍の進駐もしくは占領で接収されず通常通り営業できたのでしょうかね・・・?w

少し気になります。

タイの大型寺院と思われる場所での記念撮影。

写真自体かなり超小型なので上手く撮れませんでしたがちゃんと祖父がいると思われます。

やはり皆さん襦袢姿ですね。

現地の現地人。

小さな屋台?のようですね。

左はパンもしくは果物。右はジュース?飲み物を売っているようです。

8人で記念撮影。

先頭は将校と思いきや全員下士官ような気もします。

どうやら所属中隊の仲の良い下士官が集まって撮影したのでしょうか。

ちなみに祖父は後列の一番右端です。

第37連隊転属後、再召集を受けた頃には下士官(伍長もしくは軍曹)になっていたはずです。

○○文官。

日本軍占領下の現地の行政を担った文官の方のようです。

文官とはいえ帯刀を許されています。

軍人ではないはずですが着用しているのは陸軍九八式若しくは防暑衣のように見受けれます。

馬来の果賓の写真。

馬来とはマレーのことのようです。

マレーの住人から頂いたものなのでしょうか?それにしても色んな種類の果物がありますね。

官公庁の広場での撮影か。

ここも何処なんでしょうかね・・・

現地人(土人?)を撮った写真。

右の女性は胸があらわです・・・w

日本兵の皆さんはさぞ驚いたことでしょう・・・!

現地人の集落で撮った現地人の集合写真。

皆さん殆ど裸ですね。まさに土人といったところでしょう・・・

まさに別世界ですね・・・

しかしどういう経緯で撮影したのかw

ちなみに土人という言葉は決して蔑称用語ではありませんよ?

支那人という呼称についても同様です。インドシナ、南シナ海って呼んでるぐらいですからね。

現地人の写真①。

現地人の写真②左の写真は狩猟の際の写真か?

右の女性はかなり美人なのですが・・・・だから写真に撮ったんでしょうねw

祖父もやはり相当スケベだったのかと思ってしまいますw

現地女性?の写真。

何故かこの1枚は現地人を撮った写真としては珍しく、普通のサイズの写真として保管されていました。

見たところ、どうやら写真館のようなところでの撮影のようです。背景が作り物の絵画のようですね。

この方は女性なのでしょうか?若い少年にも見えますし、かなり中性的な方ですね。

もしかすると祖父が好きだった現地の方だったのかもしれませんね。(かな~り推測ですがw)

タイ国軍騎兵と思わる写真。

馬上の舟形略帽を着用しているのはやはりタイ国軍兵士だろうと推測されます。

日本軍が進駐したとはいえタイ国は同盟国ですので、このような現地兵士と鉢合わせの場面も珍しくないでしょう。

現地タイ兵と思しき将校(もしくは下士官)の写真。

タイ国兵士と思いましたが、帽子がマレーのイスラム教徒が被る独特のソンコという帽子にも見えます。

足元はゲートル(巻脚絆)装備で変わったサーベルを携行しています。

腕時計もしていますので下士官もしくは将校と推定します。

笑う2人の兵士の撮影。

現地の子供との撮影。

以前紹介した日中戦争の写真でもでも子供との写真がありましたね。

まず兵士と交流するのは無邪気な子供たちなのかもしれませんね。

祖父の上官たちと子供の記念撮影。

後ろ右が祖父です。いかにも南方な背景と服装です。

正面に堂々と座る上官とその横で片手でタバコを持っている方この2人はいかにも古参という風格ですね!

しかしそんな方達も子供が大好きのようですね!!

ココナッツと子供と兵士たちの写真。

私の撮り方が悪かったせいで右端の子供が反射してエライことになってますw

前列真ん中の方は将校か下士官なのでしょうか?

この南方での祖父の従軍写真では帯刀された下士官(もしくは将校)の

皆さんの殆どは巻脚絆(ゲートル)を着用されているのです。

革脚絆や革長靴は殆ど見受けれません。

やはり湿気の多い南方では不向きなのか、それとも後方での警備任務程度では要らないのか・・・

もしくはただ単に物資不足なのか・・・・w部隊によるのもかしれませんね。

プノンペン駅広場での兵士たち。

あのカンボジアのプノンペンのようですね。後ろの建造物が駅でしょうか?

しかし・・・よくぞここまで遠くに日本軍は来たものですね・・・w

タンクトップの方もいます。駅前広場で宿営でもしてるのでしょうか?

しかし・・・・まるで旅行写真みたいな写真ばかりのような気もします。(実際は立派な任務なのですが)

皆さん楽しんでいる・・・・といった印象にも思えます。

やはり安全な占領地域であり、戦闘第一線とは天と地と程の差がありますね。

そういう点では同連隊は恵まれていた・・・と考えてしまいます・・・

一方でビルマや南洋諸島の戦場は生き地獄なのですから・・・

アンコールワット?と思しき建造物の写真。

こちらも広報ハガキの写真のようです。

祖父と戦友の写真。

上着や袴、ベルトまでお互い違います。

左の戦友の方は防暑襦袢でなく夏襦袢を着ております。

やたら豪勢な室内での写真。

欧米資本のホテルでの撮影でしょうか?

何処での撮影か気になります。

病院へ入院した際の写真。

兵站病院でしょうか?どれか祖父か区別できません・・・w

患者衣は着物(和服)の作りの物ようですね。

ちなみに祖父はマラリアで入院した可能性が高いかもしれません。

後ろ左端の犬をおぶった眼鏡の方がなんとも言えませんね・・・・!

屋根の上で看護婦さんと一緒に撮影。

病人が看護婦と一緒に屋根に上って記念撮影とは・・・・w

やんちゃというか粋というか・・・・w楽しそうでもありますねw

病院での入院生活は部隊の堅苦しい生活もなく、色んな出会いもあり

気楽そうな気もします。そうでもないかな?w

外套?上衣を着る患者。

暑い南方のはずなので暑そうな外套?上衣?を羽織るということは彼らはマラリア患者なのでしょうか。

従軍写真の最後のページの写真。

最後のページに載せられていた写真なのですが

こちらは祖父なのかどなたなのか判別できません。

もし祖父なのなら病院を無事退院後、曹長へ階級が上がったということでしょうか。

ということは写真の軍刀は九五式下士官刀ということでしょうか。

写真自体が超小型なため拡大してよく確認が出来ません。

さて、祖父の従軍写真の紹介は以上になります。

祖父は戦後、連隊の所属中隊?の戦友会にも積極的に参加されてたみたいです。

祖母を連れて護国神社などを参拝している写真なども見掛けました。

祖父が従軍した過去の体験を戦後どのように感じ、結論付けたのかはもう聞くことはもう出来ませんが

戦後は厳格な父として家庭を担ったのは確かであります。

以上、祖父の従軍写真でした~

2011年05月08日

祖父の従軍写真③ 歩兵第79・第37連隊

さて今回も前回に引き続いて祖父の従軍写真を御紹介したいと思います。

前回の末尾で日中戦争(支那事変)の写真はこれにて終了と記載しましたが、

もう少し撮った画像の残余がありましたので今回はそれを御紹介致します。

以前から注意書きとして記載しています通り、、半世紀以上のものとはいえ、当方の祖父個人の写真、

又、所属連隊の戦友の個人写真なども含むため基本的に無断転載はご遠慮ください。

(人の事言えたクチなの?馬鹿なの?死ぬの??と思ってらっしゃる方はサーセン!!w)

従軍写真の画像によっては当ブログのURLを挿入していない画像がありますので、それは好きなだけ転載されて結構ですよ~

それでは早速・・・

1、こちらは現地でのお祭りの風景です。

よく見ると旗は日本国旗だらけですねw

日本軍兵士への慰問、見世物として催されたものでしょうか?

2、こちらは現地(中国)の祭りの舞いか何かのようです。

お面に服装も踊りもやはり日本とは違うと感じます。

中国でも地方によって様々な風俗や文化があることでしょう。

3、連なる断崖の間を進む兵士たち。

画像が少々見難いですが、それは写真自体が大変小さい(現在の4分の1ほどのサイズ)なので

撮るのが難しいからです・・・w

しかしこうした峰々だらけでは中国軍に伏兵されてもおかしくないですね・・・

実際に装備の貧弱な行李を積んだ後方部隊、補給部隊などでへの襲撃は多かったようです。

3、○○城の戦跡を巡察する将校。

かつての戦跡のようです。鉄条網が凄いですね。

4、万里の長城の線を越える我が部隊。

南下して歴史に名高い万里の長城の線を越えるところのようです。

しかし万里の長城は残念ながら見えませんね・・・

5、中国人苦力達との写真。

よく一部の方は戦地での苦力は日本兵による強制徴収(脅しにも似た)と言ったりしていますが、

実際のところはどうなんでしょうね。日本軍からしてみれば人手不足は深刻な訳で、

一部では強制的に捕虜を使ったり、一方で食に困らないためずっと部隊に随伴したという話も聞きます。

まぁ経緯は様々ですね・・・

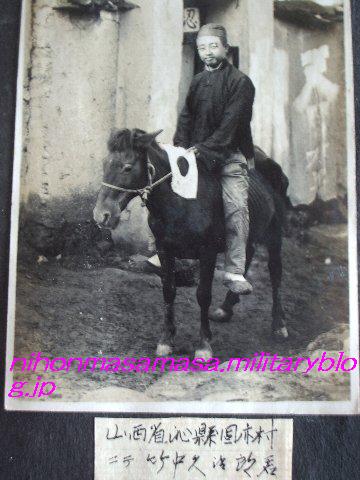

6、山西省心○○○村にて竹中○○君。

写真のキャプションから日本人のようです。

日の丸を持っているところをみると変装して敵状偵察の任務などにでも付いていたのでしょうか?

それとも宣撫工作でもしていたのでしょうか・・・?w

まぁ写真では1人だけですので写真を撮るために中国服を着てみたという可能性もありますねw

7、第二班の戦友。

祖父の所属する班でしょうか。戦友というキャプションが何ともいえませんね。

8、大黄河を臨む風景。

凄い絶景ですね。山の形も特徴的です。

よくこんな広大な大陸で戦争を何年もしてきたものです。

9、山西省の何処かの鉄道線路上での部隊の記念撮影。

前列真ん中の兵士が持っている白い物は戦友の遺骨です・・・

昭和14年1月撮影でしょうか。

10、 雪の聞喜城。

部隊が宿営又は駐屯していた城でしょうか。

殺風景といいますか、淋しい光景ですね、

さて日中戦争(支那事変)の従軍写真は以上になります。

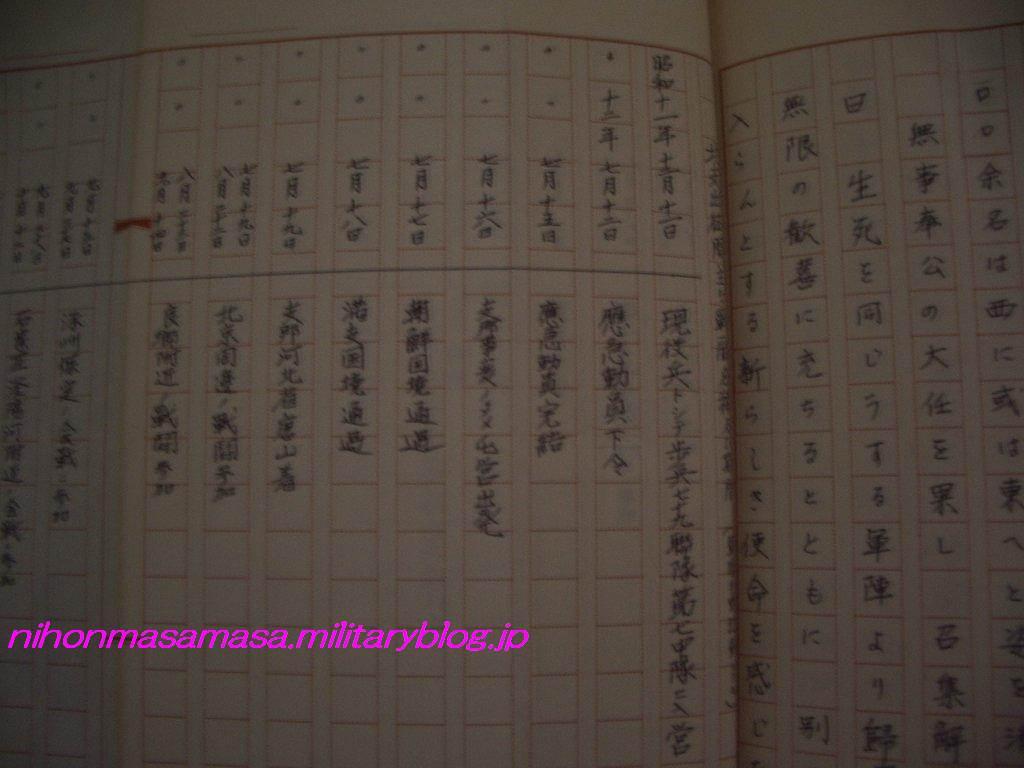

今回は写真とは別に祖父が戦後記した従軍記における参加戦闘一覧を御紹介致します。

幼少の頃、祖父が何か日記書いてるのかなぁ・・・?と子供ながら思っていたのですが、

恐らく従軍記などその類を記していたのでしょう。

戦後50年近く経過してからですが、さすがに祖父自身の当時の記憶を辿っての従軍記を記すのは難しかったと思いますので

恐らくは当時(従軍中)の日記などを元に清書しながら記していたのだと思います。

それでは画像を

以上になります。

これ以降は内地へ帰還し、歩兵第37連隊に転属した後に召集解除となりました。

続いてこんな物まで最後に祖父は従軍記に記載しておりました。

所属する歩兵第79連隊第2大隊の戦病死累計表です。

このようなデータは所属する連隊史などを参照すれば記載されていると思うのですが、

何故かわざわざ表を作成して事細かな記載しております。

個人の従軍記でそこまでするのか・・・・!

祖父は生真面目な性格のようでしたので、末尾には必要と考えたのかもしれません。

それに正式な戦病死累計データと少々食い違う部分もあるかもしれませんね?w

さて今回は以上になります。

最初にも記載致しましたが無断転載は厳禁でお願いします。

もし祖父と同じ歩兵第79連隊、第37連隊所属の方を親族に持つ方がおられましたらご連絡下さい。

当方の撮った画像で宜しければ差し上げます。

次回からは歩兵第37連隊転属後に従軍した東南アジアでの画像を御紹介致します。

でわでわ~

前回の末尾で日中戦争(支那事変)の写真はこれにて終了と記載しましたが、

もう少し撮った画像の残余がありましたので今回はそれを御紹介致します。

以前から注意書きとして記載しています通り、、半世紀以上のものとはいえ、当方の祖父個人の写真、

又、所属連隊の戦友の個人写真なども含むため基本的に無断転載はご遠慮ください。

(人の事言えたクチなの?馬鹿なの?死ぬの??と思ってらっしゃる方はサーセン!!w)

従軍写真の画像によっては当ブログのURLを挿入していない画像がありますので、それは好きなだけ転載されて結構ですよ~

それでは早速・・・

1、こちらは現地でのお祭りの風景です。

よく見ると旗は日本国旗だらけですねw

日本軍兵士への慰問、見世物として催されたものでしょうか?

2、こちらは現地(中国)の祭りの舞いか何かのようです。

お面に服装も踊りもやはり日本とは違うと感じます。

中国でも地方によって様々な風俗や文化があることでしょう。

3、連なる断崖の間を進む兵士たち。

画像が少々見難いですが、それは写真自体が大変小さい(現在の4分の1ほどのサイズ)なので

撮るのが難しいからです・・・w

しかしこうした峰々だらけでは中国軍に伏兵されてもおかしくないですね・・・

実際に装備の貧弱な行李を積んだ後方部隊、補給部隊などでへの襲撃は多かったようです。

3、○○城の戦跡を巡察する将校。

かつての戦跡のようです。鉄条網が凄いですね。

4、万里の長城の線を越える我が部隊。

南下して歴史に名高い万里の長城の線を越えるところのようです。

しかし万里の長城は残念ながら見えませんね・・・

5、中国人苦力達との写真。

よく一部の方は戦地での苦力は日本兵による強制徴収(脅しにも似た)と言ったりしていますが、

実際のところはどうなんでしょうね。日本軍からしてみれば人手不足は深刻な訳で、

一部では強制的に捕虜を使ったり、一方で食に困らないためずっと部隊に随伴したという話も聞きます。

まぁ経緯は様々ですね・・・

6、山西省心○○○村にて竹中○○君。

写真のキャプションから日本人のようです。

日の丸を持っているところをみると変装して敵状偵察の任務などにでも付いていたのでしょうか?

それとも宣撫工作でもしていたのでしょうか・・・?w

まぁ写真では1人だけですので写真を撮るために中国服を着てみたという可能性もありますねw

7、第二班の戦友。

祖父の所属する班でしょうか。戦友というキャプションが何ともいえませんね。

8、大黄河を臨む風景。

凄い絶景ですね。山の形も特徴的です。

よくこんな広大な大陸で戦争を何年もしてきたものです。

9、山西省の何処かの鉄道線路上での部隊の記念撮影。

前列真ん中の兵士が持っている白い物は戦友の遺骨です・・・

昭和14年1月撮影でしょうか。

10、 雪の聞喜城。

部隊が宿営又は駐屯していた城でしょうか。

殺風景といいますか、淋しい光景ですね、

さて日中戦争(支那事変)の従軍写真は以上になります。

今回は写真とは別に祖父が戦後記した従軍記における参加戦闘一覧を御紹介致します。

幼少の頃、祖父が何か日記書いてるのかなぁ・・・?と子供ながら思っていたのですが、

恐らく従軍記などその類を記していたのでしょう。

戦後50年近く経過してからですが、さすがに祖父自身の当時の記憶を辿っての従軍記を記すのは難しかったと思いますので

恐らくは当時(従軍中)の日記などを元に清書しながら記していたのだと思います。

それでは画像を

以上になります。

これ以降は内地へ帰還し、歩兵第37連隊に転属した後に召集解除となりました。

続いてこんな物まで最後に祖父は従軍記に記載しておりました。

所属する歩兵第79連隊第2大隊の戦病死累計表です。

このようなデータは所属する連隊史などを参照すれば記載されていると思うのですが、

何故かわざわざ表を作成して事細かな記載しております。

個人の従軍記でそこまでするのか・・・・!

祖父は生真面目な性格のようでしたので、末尾には必要と考えたのかもしれません。

それに正式な戦病死累計データと少々食い違う部分もあるかもしれませんね?w

さて今回は以上になります。

最初にも記載致しましたが無断転載は厳禁でお願いします。

もし祖父と同じ歩兵第79連隊、第37連隊所属の方を親族に持つ方がおられましたらご連絡下さい。

当方の撮った画像で宜しければ差し上げます。

次回からは歩兵第37連隊転属後に従軍した東南アジアでの画像を御紹介致します。

でわでわ~

2011年04月23日

祖父の従軍写真① 歩兵第79・第37連隊

さて久しぶりに日本軍写真の方も更新したいと思います。

今回はブログに掲載するかどうか悩みましたが、

私達の祖父達の辿った軌跡に目を向けて頂きたく思いましたので掲載致したい所存です。

まず簡単の御紹介を

私の母方の祖父は戦時中、大阪に住んでおりました。

祖父は昭和11年12月、歩兵第79連隊第7中隊に入営し、

翌12年7月に同連隊は応急動員下令され、駐屯していた朝鮮より越境し大陸の戦地へ向かいました。

祖父の従軍記によれば初の戦闘は北京郊外又は市内における警備任務の最中の便衣兵もしくはゲリラとの

戦闘とのことです。

昭和14年11月7日に復員下令されるまで幾度の作戦に参加しています。

昭和15年1月17日には整備師団への帰還が命じられ、同年1月23日には大阪へ帰還し

歩兵第37連隊に転属した後に召集解除となりました。

しかし太平洋戦争が勃発すると歩兵第37連隊は動員下令が下り、祖父は少なくても二度目の召集を受けます。

召集時期など記載されている日記などは見当たらないので時期は不明ではありますが、

同連隊は東南アジアへ派遣され、 スマトラ、インドシナやタイで警備任務に終戦まで当たっていました。

激戦地への派遣は免れましたので祖父は無事内地へ帰還しました。

既に母方の祖父は11年前に他界していますので詳細を聞くことは不可能ではありますが、

日中戦争中に従軍した際に付けた日記と従軍中の写真から大体の軌跡と雰囲気が辿ることが出来ました。

日中戦争の従軍に関しては同連隊は相当数の会戦、粛清作戦にしています。

皆さん色々評価の分かれる時代であるとは思いますが、決して避けては通れないと思いますよ。

現代人の感覚では戦争なんてナンセンス、馬鹿みたいと思われる方もいると思いますが、

そういう思考をお持ちの方こそナンセンス、夢物語でしかありませんね。

さて妙に思想っぽい暗い話は置いといて、

写真を紹介していきたいと思いますw

私のブログの画像は殆ど転載ばかりの画像で、人の事は全く言えたクチではないのですが、

この紹介する画像は無断転載禁止でお願いしますね!w

それでは早速・・・

駅ホームに集合する出征前の 兵士たち。

旧型背嚢に完全軍装ですね。

周囲の方々の見送りが華々しいのが如何にもという印象です。

また混雑の整理のためか当時の警官の姿も見えますね。

駐屯地正門より堂々出営する兵士たち。

見送る民間人や兵士たちが見えますね。

こちらは軍旗祭と呼ばれる祭りの写真です。

軍旗祭で調べて頂ければ詳細は分かりますが、

連隊駐屯で軍旗を陛下より賜った事を祝う連隊随一の祝賀行事です。

写真では女性着物を着て一見女性たちが舞っているように見えますが、

兵士たちによる仮装の可能性大ですw

祖父の出征前の駐屯地は外地朝鮮なので同地での軍旗祭かと思います。

こちらは戦地での写真ではなく訓練時を撮った写真です。

担架で兵士を背負っているのか衛生資材を運んでいるのか分かりませんw

祖父は衛生兵ではありませんので父の所属連隊の中隊衛生隊員でしょうか?

いずれの兵士も赤十字の腕章を装着し、防毒面嚢を装備しています。

こちらは架橋訓練の写真です。

木製か鉄製か分かりませんが架橋のための舟橋を大勢で背負っています。

兵士の表情から見ても相当しんどそうですね。

工兵隊の訓練写真でしょうか。

兵士たちは汗をかくためか上着は襦袢姿で作業しています。

道路を挟んで演習に臨む連隊諸兵。

二軍に分かれて最後の突撃後の白兵の瞬間でしょうか?相手方は頭に白布を巻いています。

しかし大きな道路を使ってますね。やはり堂々街中で行っているのでしょうか。

現代で実施すれば叩かれまくりでしょうね・・・

こちらは龍山(朝鮮)陸軍病院正門の写真です。

演習に臨むのか出征に臨むのでしょうか。

こちらは軍衣は冬衣ですね。

射撃訓練後の小銃手入れの様子の写真です。

野外でも手入れはこんな感じで行うんでしょうか。

ちなみにこの写真上の新聞の記事は出征後、戦地で亡くなった方の記事です・・・・

亡くなれば新聞に載るんですね・・・・この方の出生まで書かれています。

あくまで個人情報なので隠しております。

射撃訓練中の写真です。

標的への距離が短い気がしますが・・・・射撃訓練も何種類もあるのでしょうかね。

冬季なのか雪が残っています。

渡河訓練中又は船で移送中の兵士たち。

完全行軍装備のようにみえますが小銃を携行していませんね。

渡河訓練なのかただ単に移動中なのか不明ですw

行軍訓練中の兵士たち。

まだ戦地ではありません。

兵営のベッドの写真。

綺麗の整えています。

色々と物品の配置が決まっているのでしょうかね。

診断を受ける兵士。

手前の上半身裸の兵士は左脇に怪我をしていますね。

普通の診断風景なのか、兵士を集めての一斉健康診断なのか撮影用のヤラセなのか・・・w

仲のよさそうな集合写真ですね。

訓練後の写真でしょうか?革帯に銃剣は装備しているようにみえますが。

他の装備は外していますね。

朝鮮の寺社の前での撮影かと思います。

防毒面嚢を装備しています。

後に東條内閣退陣後に総理大臣へと就任する小磯国昭氏です。

朝鮮軍司令官の職にある頃のものです。

正装に身を包む御仁。

連隊長殿でしょうか・・・・?

とても煌びやかな服装です。

襟に歩兵第七九連隊所属を示す79の襟章が付いていますね。

こちらの方は大隊長殿です。

まだお若く見えますがこちらはの方は79連隊の中隊長殿です。

うーん・・・・格好よい・・・!

さて今回は以上になります。

写真の紹介は全部で4回を予定しておりますが、

先ほども書いたとおり、無断転載だけは勘弁願います!w

以上です~でわでわ~w

今回はブログに掲載するかどうか悩みましたが、

私達の祖父達の辿った軌跡に目を向けて頂きたく思いましたので掲載致したい所存です。

まず簡単の御紹介を

私の母方の祖父は戦時中、大阪に住んでおりました。

祖父は昭和11年12月、歩兵第79連隊第7中隊に入営し、

翌12年7月に同連隊は応急動員下令され、駐屯していた朝鮮より越境し大陸の戦地へ向かいました。

祖父の従軍記によれば初の戦闘は北京郊外又は市内における警備任務の最中の便衣兵もしくはゲリラとの

戦闘とのことです。

昭和14年11月7日に復員下令されるまで幾度の作戦に参加しています。

昭和15年1月17日には整備師団への帰還が命じられ、同年1月23日には大阪へ帰還し

歩兵第37連隊に転属した後に召集解除となりました。

しかし太平洋戦争が勃発すると歩兵第37連隊は動員下令が下り、祖父は少なくても二度目の召集を受けます。

召集時期など記載されている日記などは見当たらないので時期は不明ではありますが、

同連隊は東南アジアへ派遣され、 スマトラ、インドシナやタイで警備任務に終戦まで当たっていました。

激戦地への派遣は免れましたので祖父は無事内地へ帰還しました。

既に母方の祖父は11年前に他界していますので詳細を聞くことは不可能ではありますが、

日中戦争中に従軍した際に付けた日記と従軍中の写真から大体の軌跡と雰囲気が辿ることが出来ました。

日中戦争の従軍に関しては同連隊は相当数の会戦、粛清作戦にしています。

皆さん色々評価の分かれる時代であるとは思いますが、決して避けては通れないと思いますよ。

現代人の感覚では戦争なんてナンセンス、馬鹿みたいと思われる方もいると思いますが、

そういう思考をお持ちの方こそナンセンス、夢物語でしかありませんね。

さて妙に思想っぽい暗い話は置いといて、

写真を紹介していきたいと思いますw

私のブログの画像は殆ど転載ばかりの画像で、人の事は全く言えたクチではないのですが、

この紹介する画像は無断転載禁止でお願いしますね!w

それでは早速・・・

駅ホームに集合する出征前の 兵士たち。

旧型背嚢に完全軍装ですね。

周囲の方々の見送りが華々しいのが如何にもという印象です。

また混雑の整理のためか当時の警官の姿も見えますね。

駐屯地正門より堂々出営する兵士たち。

見送る民間人や兵士たちが見えますね。

こちらは軍旗祭と呼ばれる祭りの写真です。

軍旗祭で調べて頂ければ詳細は分かりますが、

連隊駐屯で軍旗を陛下より賜った事を祝う連隊随一の祝賀行事です。

写真では女性着物を着て一見女性たちが舞っているように見えますが、

兵士たちによる仮装の可能性大ですw

祖父の出征前の駐屯地は外地朝鮮なので同地での軍旗祭かと思います。

こちらは戦地での写真ではなく訓練時を撮った写真です。

担架で兵士を背負っているのか衛生資材を運んでいるのか分かりませんw

祖父は衛生兵ではありませんので父の所属連隊の中隊衛生隊員でしょうか?

いずれの兵士も赤十字の腕章を装着し、防毒面嚢を装備しています。

こちらは架橋訓練の写真です。

木製か鉄製か分かりませんが架橋のための舟橋を大勢で背負っています。

兵士の表情から見ても相当しんどそうですね。

工兵隊の訓練写真でしょうか。

兵士たちは汗をかくためか上着は襦袢姿で作業しています。

道路を挟んで演習に臨む連隊諸兵。

二軍に分かれて最後の突撃後の白兵の瞬間でしょうか?相手方は頭に白布を巻いています。

しかし大きな道路を使ってますね。やはり堂々街中で行っているのでしょうか。

現代で実施すれば叩かれまくりでしょうね・・・

こちらは龍山(朝鮮)陸軍病院正門の写真です。

演習に臨むのか出征に臨むのでしょうか。

こちらは軍衣は冬衣ですね。

射撃訓練後の小銃手入れの様子の写真です。

野外でも手入れはこんな感じで行うんでしょうか。

ちなみにこの写真上の新聞の記事は出征後、戦地で亡くなった方の記事です・・・・

亡くなれば新聞に載るんですね・・・・この方の出生まで書かれています。

あくまで個人情報なので隠しております。

射撃訓練中の写真です。

標的への距離が短い気がしますが・・・・射撃訓練も何種類もあるのでしょうかね。

冬季なのか雪が残っています。

渡河訓練中又は船で移送中の兵士たち。

完全行軍装備のようにみえますが小銃を携行していませんね。

渡河訓練なのかただ単に移動中なのか不明ですw

行軍訓練中の兵士たち。

まだ戦地ではありません。

兵営のベッドの写真。

綺麗の整えています。

色々と物品の配置が決まっているのでしょうかね。

診断を受ける兵士。

手前の上半身裸の兵士は左脇に怪我をしていますね。

普通の診断風景なのか、兵士を集めての一斉健康診断なのか撮影用のヤラセなのか・・・w

仲のよさそうな集合写真ですね。

訓練後の写真でしょうか?革帯に銃剣は装備しているようにみえますが。

他の装備は外していますね。

朝鮮の寺社の前での撮影かと思います。

防毒面嚢を装備しています。

後に東條内閣退陣後に総理大臣へと就任する小磯国昭氏です。

朝鮮軍司令官の職にある頃のものです。

正装に身を包む御仁。

連隊長殿でしょうか・・・・?

とても煌びやかな服装です。

襟に歩兵第七九連隊所属を示す79の襟章が付いていますね。

こちらの方は大隊長殿です。

まだお若く見えますがこちらはの方は79連隊の中隊長殿です。

うーん・・・・格好よい・・・!

さて今回は以上になります。

写真の紹介は全部で4回を予定しておりますが、

先ほども書いたとおり、無断転載だけは勘弁願います!w

以上です~でわでわ~w

2011年01月14日

旧日本軍 鹵獲火器使用写真

古今東西、戦争が起きますと戦場では勝者は敗者の武器を手に入れますね!

それは有史以来全く変わりません!

そんなことで第二次大戦中の日本軍の鹵獲火器を使用している写真をご紹介致します。

といっても相変わらず即出なものばかりなのであしからずww

日本軍は厳格な軍の命令の元、陛下より賜りし三八式歩兵銃以外の銃を使うことは恐れ多い・・・!

と思われるかもしれません。確かにそういう部分もございますが、

現実はそうではございません。

戦場では綺麗事は通じませんし、まず何よりも勝つことが先決です。

それにまず戦うのは兵隊さんたちであり、敵が自分より有効な火器を備えていた場合

そして自軍の火器が貧弱な場合は学習をしてその敵の火器を使うか、それと似たものを作るかが普通です!

まぁごたくはともかく画像をばwww

まずは大陸のおける例を

こちらは有名な写真ですね。日中戦争初期における国民党軍より鹵獲した軽機関銃を持って行進する陸軍兵士たちです。

チェコ機銃と呼ばれたブルーノZB26軽機関銃を持っていますね。

しかし右から2番目の兵隊さんは明らかにBAR(ブローニングM1918)を所持しています。

太平洋戦争開始以前より米国は中国に武器援助といった形の援助をしていました。

ですので米国製火器かあっても不思議ではありませんね。

しかし国府軍側は弾の共用出来ない銃を多く持っても仕方ないのに・・・・

この他にも国府軍側はマドセン、ホチキス、DP28、SIG、といった軽機関銃を輸入、使用していました。

ZB26軽機は故障や不具合の多い11年式軽機と比べ、頑丈で故障も少なく

日本軍はこれを鹵獲しては度々使用しました。

画像もその一例です。

大陸の戦場の写真においては常にZB26を見掛けることがあります。

結果、日本軍はZB26軽機を準正式採用し、使用する7,92mm弾までも生産するに至ります。

今度は小銃です。

手前の九四式軽装甲車の乗員が明らかに日本軍の銃では無い物を使用していますね。

これは国府軍側のモーゼル系列の騎兵銃かと思われます。

奥の三八式歩兵銃は長すぎて車内に置くのも取り扱うのもしんどそうですね。

本来乗員は拳銃などを携行していますが、機関銃一門しか積んでいない豆戦車の場合、

このような自衛処置を取ってもおかしくないと思います。

諸外国では後に乗員用に戦車などにSMG(短機関銃)を備えることも多いのですが、

日本軍の場合はこのようになるのかもしれません。

続いては

拳銃です。

こちらはノモンハンのおける日本軍だそうです。

左の兵士が拳銃を構えているのがお分かりになると思います。

兵士の肩の階級章を見るに一等兵から上等兵ぐらいでしょうか?

かの有名なモーゼル拳銃を持っていることがわかります。

このモーゼル拳銃(C96)も中国に大量に輸出され、チェッコ機銃と同様に

中国軍にコピー生産されることになります。

日本軍においては大陸で戦勝を重ねるにつれ大量に鹵獲され、現地軍で大量に使用されたことを受け、

昭和15年には「モ式大型自動拳銃」として日本軍に準制式拳銃化されることになり、

弾丸も生産されることになりました。

続いては太平洋戦争編です。

こちらは太平洋戦争初期のマレー戦線における兵士たちの写真です。

手前の兵士が担いでいる銃が英国製エンフィールド小銃に見えます。

このようなことがあり得るんでしょうか?

勿論ありえます!!

こちらはクアラルンプールを警備する兵士を映したものです。

手前の兵士が持っているのはあの特徴的な銃先のエンフィールド小銃に見えます!

最初から持っていた三八式などの小銃はどうしたのでしょうかね・・・?

続いて、はっきり写っているものがあります。

こちらは本当にはっきりと分かりますね。

こちらは初期のビルマ作戦における兵士たちです。

九二式重機関銃の右後方の兵士・・・!

日章旗が括り付けられているのはまさにリー・エンフィールド小銃!

このようなコラボがあるとは思ってもいませんでしたね!

最後はこちらを

さぁ

こちらは戦争末期のビルマ戦線の写真です。

切り込み挺身の訓示の最中とのことです。よくみると鋸を持っている兵士もいます。

そして画像真ん中の兵士が米国製トンプソンM1928短機関銃を持っているのが分かりますね。

おそらくビルマ戦線からいって過去に英国軍のものを鹵獲したものでしょう。

しかしこの兵隊さんたちは生きて祖国の土を踏めたのでしょうか・・・?

それが気になります・・・

さてトンプソンですが初期の南方における空挺作戦で陸軍か海軍かは失念致しましたが

大量に鹵獲したものを空挺部隊に配備したそうです。

今回はこのような感じです!

以上使用鹵獲兵器でした~

それは有史以来全く変わりません!

そんなことで第二次大戦中の日本軍の鹵獲火器を使用している写真をご紹介致します。

といっても相変わらず即出なものばかりなのであしからずww

日本軍は厳格な軍の命令の元、陛下より賜りし三八式歩兵銃以外の銃を使うことは恐れ多い・・・!

と思われるかもしれません。確かにそういう部分もございますが、

現実はそうではございません。

戦場では綺麗事は通じませんし、まず何よりも勝つことが先決です。

それにまず戦うのは兵隊さんたちであり、敵が自分より有効な火器を備えていた場合

そして自軍の火器が貧弱な場合は学習をしてその敵の火器を使うか、それと似たものを作るかが普通です!

まぁごたくはともかく画像をばwww

まずは大陸のおける例を

こちらは有名な写真ですね。日中戦争初期における国民党軍より鹵獲した軽機関銃を持って行進する陸軍兵士たちです。

チェコ機銃と呼ばれたブルーノZB26軽機関銃を持っていますね。

しかし右から2番目の兵隊さんは明らかにBAR(ブローニングM1918)を所持しています。

太平洋戦争開始以前より米国は中国に武器援助といった形の援助をしていました。

ですので米国製火器かあっても不思議ではありませんね。

しかし国府軍側は弾の共用出来ない銃を多く持っても仕方ないのに・・・・

この他にも国府軍側はマドセン、ホチキス、DP28、SIG、といった軽機関銃を輸入、使用していました。

ZB26軽機は故障や不具合の多い11年式軽機と比べ、頑丈で故障も少なく

日本軍はこれを鹵獲しては度々使用しました。

画像もその一例です。

大陸の戦場の写真においては常にZB26を見掛けることがあります。

結果、日本軍はZB26軽機を準正式採用し、使用する7,92mm弾までも生産するに至ります。

今度は小銃です。

手前の九四式軽装甲車の乗員が明らかに日本軍の銃では無い物を使用していますね。

これは国府軍側のモーゼル系列の騎兵銃かと思われます。

奥の三八式歩兵銃は長すぎて車内に置くのも取り扱うのもしんどそうですね。

本来乗員は拳銃などを携行していますが、機関銃一門しか積んでいない豆戦車の場合、

このような自衛処置を取ってもおかしくないと思います。

諸外国では後に乗員用に戦車などにSMG(短機関銃)を備えることも多いのですが、

日本軍の場合はこのようになるのかもしれません。

続いては

拳銃です。

こちらはノモンハンのおける日本軍だそうです。

左の兵士が拳銃を構えているのがお分かりになると思います。

兵士の肩の階級章を見るに一等兵から上等兵ぐらいでしょうか?

かの有名なモーゼル拳銃を持っていることがわかります。

このモーゼル拳銃(C96)も中国に大量に輸出され、チェッコ機銃と同様に

中国軍にコピー生産されることになります。

日本軍においては大陸で戦勝を重ねるにつれ大量に鹵獲され、現地軍で大量に使用されたことを受け、

昭和15年には「モ式大型自動拳銃」として日本軍に準制式拳銃化されることになり、

弾丸も生産されることになりました。

続いては太平洋戦争編です。

こちらは太平洋戦争初期のマレー戦線における兵士たちの写真です。

手前の兵士が担いでいる銃が英国製エンフィールド小銃に見えます。

このようなことがあり得るんでしょうか?

勿論ありえます!!

こちらはクアラルンプールを警備する兵士を映したものです。

手前の兵士が持っているのはあの特徴的な銃先のエンフィールド小銃に見えます!

最初から持っていた三八式などの小銃はどうしたのでしょうかね・・・?

続いて、はっきり写っているものがあります。

こちらは本当にはっきりと分かりますね。

こちらは初期のビルマ作戦における兵士たちです。

九二式重機関銃の右後方の兵士・・・!

日章旗が括り付けられているのはまさにリー・エンフィールド小銃!

このようなコラボがあるとは思ってもいませんでしたね!

最後はこちらを

さぁ

こちらは戦争末期のビルマ戦線の写真です。

切り込み挺身の訓示の最中とのことです。よくみると鋸を持っている兵士もいます。

そして画像真ん中の兵士が米国製トンプソンM1928短機関銃を持っているのが分かりますね。

おそらくビルマ戦線からいって過去に英国軍のものを鹵獲したものでしょう。

しかしこの兵隊さんたちは生きて祖国の土を踏めたのでしょうか・・・?

それが気になります・・・

さてトンプソンですが初期の南方における空挺作戦で陸軍か海軍かは失念致しましたが

大量に鹵獲したものを空挺部隊に配備したそうです。

今回はこのような感じです!

以上使用鹵獲兵器でした~

2011年01月12日

九九式小銃のある風景

たまには別のカテゴリーも埋めたいので更新します!

このカテゴリーは旧日本軍関係の画像や写真をメインにご紹介します。

といってもネットでは即出なものばかりかもしれません・・・

その辺は何卒ご理解のほどをw

さて今回は九九式小銃のある写真をピックアップしたいと思います。

九九式小銃は1939年昭和14年に正式採用され1941年の昭和16年より生産されたといわれています。

これは太平洋戦争開始の年なのですがあまりにも遅すぎですね。

以後の南方、大陸における日本軍の写真において九九式小銃を持った兵士の写真は極めて少ないです。

というのも先の三八式歩兵銃の配備数が遥かに多く、代替に至らなかったからです。

これは皆さんご存知かと思います。

特に中国大陸における兵士の写真に九九式を持っている兵士は稀ですね。

九九式小銃は主に南方を拠点とする部隊に配備されました。

その辺はWikiをご参照して頂ければ分かると思います。

記憶が新しい映画としてはホリョダ!で有名なウインドトーカーズや硫黄島からの手紙で

日本軍兵士がメインとして使っていましたね!

さて早速を画像をば

こちらは内地における小銃生産の軍需工場でしょうか。

既に組み立ても終わって最終段階にはいったと思われます。

銃は九九式短小銃ですね。ということは画像は1941年以降ということが分かります。

お次は

こちらは分かりにくいですが九九式短小銃だということが分かります。

奥の兵士の銃のスリング( 負い革)の位置が三八式歩兵銃の物とは異なり

右側面にあることが分かります。

ちなみにこの写真は1942年以降のニューギニア戦線の兵士の姿です。

お次は

変わった襦袢(シャツ)のような防暑衣のような物を着用された兵士ですね。

こちらは初期のフィリピン戦線における陸軍兵士です。

肩に掛けている銃が九九式短小銃ですね。

私の手持ちの画像で九九式を持った兵士の画像はこれぐらいですw

少なすぎて話になりませんねw

では他にもこんなものがあります!

こちらはかの有名なフィリピン ルバング島で戦後29年間も潜伏抵抗されておられた小野田さんの銃火器です。

三八式歩兵銃の隣に九九式短小銃があるのが分かります。

なんでも小野田さんは九二式重機関銃の実包を削り、九九式小銃用のリムレスに改造して弾丸を供給していたそうです。

凄い執念ですね。。。

画像は以上になります。やっぱり少ないですねw

他にもサイパン島で米軍に鹵獲された九九式やマーシャル諸島で玉砕された兵士たちの死体に

三八式と混じってあった九九式の初期型と思しき画像などもありますが・・・・

主義に反するので掲載しません!

今までの画像は主に陸軍ですが戦争後半にはやはり一部の海軍陸戦隊にも配備されたそうですね。

三八式と違い、日陰の九九式ではありますが・・・私はどちらかというと九九式小銃の方が大好きです!

三八式より軽く、嵩張らず、構えやすいからです!!

後継銃なので当たり前ですねw

このカテゴリーは旧日本軍関係の画像や写真をメインにご紹介します。

といってもネットでは即出なものばかりかもしれません・・・

その辺は何卒ご理解のほどをw

さて今回は九九式小銃のある写真をピックアップしたいと思います。

九九式小銃は1939年昭和14年に正式採用され1941年の昭和16年より生産されたといわれています。

これは太平洋戦争開始の年なのですがあまりにも遅すぎですね。

以後の南方、大陸における日本軍の写真において九九式小銃を持った兵士の写真は極めて少ないです。

というのも先の三八式歩兵銃の配備数が遥かに多く、代替に至らなかったからです。

これは皆さんご存知かと思います。

特に中国大陸における兵士の写真に九九式を持っている兵士は稀ですね。

九九式小銃は主に南方を拠点とする部隊に配備されました。

その辺はWikiをご参照して頂ければ分かると思います。

記憶が新しい映画としてはホリョダ!で有名なウインドトーカーズや硫黄島からの手紙で

日本軍兵士がメインとして使っていましたね!

さて早速を画像をば

こちらは内地における小銃生産の軍需工場でしょうか。

既に組み立ても終わって最終段階にはいったと思われます。

銃は九九式短小銃ですね。ということは画像は1941年以降ということが分かります。

お次は

こちらは分かりにくいですが九九式短小銃だということが分かります。

奥の兵士の銃のスリング( 負い革)の位置が三八式歩兵銃の物とは異なり

右側面にあることが分かります。

ちなみにこの写真は1942年以降のニューギニア戦線の兵士の姿です。

お次は

変わった襦袢(シャツ)のような防暑衣のような物を着用された兵士ですね。

こちらは初期のフィリピン戦線における陸軍兵士です。

肩に掛けている銃が九九式短小銃ですね。

私の手持ちの画像で九九式を持った兵士の画像はこれぐらいですw

少なすぎて話になりませんねw

では他にもこんなものがあります!

こちらはかの有名なフィリピン ルバング島で戦後29年間も潜伏抵抗されておられた小野田さんの銃火器です。

三八式歩兵銃の隣に九九式短小銃があるのが分かります。

なんでも小野田さんは九二式重機関銃の実包を削り、九九式小銃用のリムレスに改造して弾丸を供給していたそうです。

凄い執念ですね。。。

画像は以上になります。やっぱり少ないですねw

他にもサイパン島で米軍に鹵獲された九九式やマーシャル諸島で玉砕された兵士たちの死体に

三八式と混じってあった九九式の初期型と思しき画像などもありますが・・・・

主義に反するので掲載しません!

今までの画像は主に陸軍ですが戦争後半にはやはり一部の海軍陸戦隊にも配備されたそうですね。

三八式と違い、日陰の九九式ではありますが・・・私はどちらかというと九九式小銃の方が大好きです!

三八式より軽く、嵩張らず、構えやすいからです!!

後継銃なので当たり前ですねw