2013年05月08日

複製品改造 兵下士官用官給刀帯?

さてさて今回は久し振りに自分でちょっと弄ってみた物をご紹介します。

まずはいつも通り画像から!

こちらは 複製品改造 兵下士官用官給刀帯 になります。

私は昨年から輜重兵装備に興味を持ち収集し始めているのですが

一番悩んでいたのは刀帯でした。

2年前に『下士官刀帯』として複製品を何個か当ブログにてご紹介しましたが

皆さんご存知のように『下士官用刀帯』と呼称されている物は一部を覗いて将校用旧型刀帯らしく

実際の従軍写真を拝見しても帯刀する将校以下の者が装備している写真は中々見つけれません・・・

(単に私が探し足りないだけなのですが・・・)

以前に『騎兵用刀帯』の代用としてサバゲに投入云々と記事に致しましたが

どうやら騎兵に限らず憲兵、輜重兵など帯刀する兵下士官兵に支給されたようです。

外観の大きな特徴はバックル金具のようです。

ということで既存の複製品をベースに作ってみる事にしてみました。

あくまでなんちゃってレベルですのであしからず・・・

この方が安上がりなのですが・・・

ただ私は複製品だけでなく実物を拝見した事がないので間違って認識している可能性が大なのですが・・・

幅の長さなど細かな仕様など全く存じませんので・・・・(汗

こちらがベースとなる刀帯です。

この刀帯を紹介した記事は以下になります。

http://nihonmasamasa.militaryblog.jp/e258995.html

馬具などをご製作なされている国内業者さまの品です。

(ただ残念な事に現在はこの刀帯は製作&販売はされておりません)

(ちなみに完成画像の提緒は別社の複製品になります)

購入してからオイルを幾度もなく塗付して深みのある色合いにしています。

日焼けさせたりもしました。

改造箇所ですが・・・・

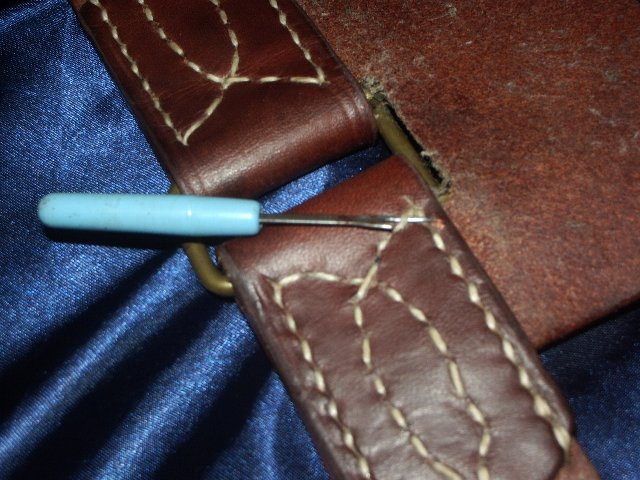

まずはここになります。

バックル金具を別の物に換装し、

縫い付けられている余計な革生地を取り外します。

また次に剣吊り部分周辺(刀提緒下げ部分)になります。

下部の当て革部を取り外します。

という事で早速作業をはじめます。

まずはバックル金具を換装するので

周辺の縫い糸を排除します。

何とか取り外し出来ました。

そしてオリジナルのバックル金具を取り外します。

こちらが換装する為に用意したバックル金具になります。

実物は兵用革帯に酷似(準じた?)形状のようですね。

このバックル金具はこの複製刀帯の幅に合わせた物になります。

金具の色が銀色ですが・・・使い古したり加工すれば変わるでしょう・・・!(適当)

兵用革帯との比較。

比較対象に用意した兵用革帯は中田製になります。

革用の縫い糸で縫い付ければ完成です。

家にある縫い糸がロウ付けした物が見当たらなくて慌てましたが・・・

何とか見つけ縫えました。

ちなみに実物の縫い位置や数が不明ですので

とりあえずは既存の縫い目に縫いました。

(まぁ装着すれば隠れる部分ですので)

続いては側面の(刀提緒下げ部分下部の当て革部を取り外します。

そして縫い直します。

縫い目の穴を新規に作る必要が無いので作業はスムーズに行えます!

当て革部を取り外し縫い直した状態。

縫い糸を切り取っただけですので

勿論当て革を再度縫い付けるのも可能です。

刀帯を締めた状態の画像。

つか・・・刀帯の幅に対してバックル金具が大き過ぎて隙間がありますね・・・(汗

丁度合うと思っておりましたが・・・残念・・・予想GUYです。

またやはり金具の色が大分目立ちますね。

うむむむ・・・・

とりあえず装備を着て装着してみました。

昭五式夏軍衣に輜重兵の兵科。(特務にあらず)

軍帽と略帽(戦闘帽)の両方を被っています。

また旧型革製水筒ハーネスに騎兵用弾薬盒。

実物三十二式軍刀を帯刀しています。

刀緒を装着するの忘れてますね・・・・(汗

う~ん画像サイズが小さいせいか肝心のバックル部分が不鮮明ですね・・・

これでどうでしょうか?

拳銃用革帯で大分誤魔化せますが

やはりバックル金具の隙間が気になりますね・・・

どうしたものか・・・このままでいこうかな・・・

後は他の装備やらを装着して誤魔化すしかないようです。

さて続きましては最後に実際に官給刀帯を装着していると思しき画像を・・・。

満州事変期の憲兵の画像です。

この時期には珍しく日本刀らしき物を所有されておりますね。

判断基準は

・帯刀している点

・兵下士官である点(階級)

・刀帯の幅の長さとさせて頂いております。

(間違っておりましたら申し訳御座いません・・・・><)

こちらも憲兵の画像になります。

また並列して装備している拳銃用革帯などと比較しても

一般の兵用革帯と比べて幅の長さが狭い事が分かるのではないでしょうか。

とはいえ実物どころか複製品も知らない私の判断ですので

勘違いしている可能性が大いにあります・・・

全くアテになりませんのであしからず・・・(汗

さて以上で複製品改造 兵下士官用官給刀帯? になります。

不正確極まりない記事ですが・・・・

問題(誤記)などあるようでしたら即座に修正させて頂きます。

元の状態に戻すのも可能です。

とりあえずはこれを使っていこうか検討しております。これが代用になるなら安心なのですが・・・

しかし既存の複製品をベースにしてますのでお金が掛かりません・・・!

さて今回は以上になります。

でわでわ~

ノシ

まずはいつも通り画像から!

こちらは 複製品改造 兵下士官用官給刀帯 になります。

私は昨年から輜重兵装備に興味を持ち収集し始めているのですが

一番悩んでいたのは刀帯でした。

2年前に『下士官刀帯』として複製品を何個か当ブログにてご紹介しましたが

皆さんご存知のように『下士官用刀帯』と呼称されている物は一部を覗いて将校用旧型刀帯らしく

実際の従軍写真を拝見しても帯刀する将校以下の者が装備している写真は中々見つけれません・・・

(単に私が探し足りないだけなのですが・・・)

以前に『騎兵用刀帯』の代用としてサバゲに投入云々と記事に致しましたが

どうやら騎兵に限らず憲兵、輜重兵など帯刀する兵下士官兵に支給されたようです。

外観の大きな特徴はバックル金具のようです。

ということで既存の複製品をベースに作ってみる事にしてみました。

あくまでなんちゃってレベルですのであしからず・・・

この方が安上がりなのですが・・・

ただ私は複製品だけでなく実物を拝見した事がないので間違って認識している可能性が大なのですが・・・

幅の長さなど細かな仕様など全く存じませんので・・・・(汗

こちらがベースとなる刀帯です。

この刀帯を紹介した記事は以下になります。

http://nihonmasamasa.militaryblog.jp/e258995.html

馬具などをご製作なされている国内業者さまの品です。

(ただ残念な事に現在はこの刀帯は製作&販売はされておりません)

(ちなみに完成画像の提緒は別社の複製品になります)

購入してからオイルを幾度もなく塗付して深みのある色合いにしています。

日焼けさせたりもしました。

改造箇所ですが・・・・

まずはここになります。

バックル金具を別の物に換装し、

縫い付けられている余計な革生地を取り外します。

また次に剣吊り部分周辺(刀提緒下げ部分)になります。

下部の当て革部を取り外します。

という事で早速作業をはじめます。

まずはバックル金具を換装するので

周辺の縫い糸を排除します。

何とか取り外し出来ました。

そしてオリジナルのバックル金具を取り外します。

こちらが換装する為に用意したバックル金具になります。

実物は兵用革帯に酷似(準じた?)形状のようですね。

このバックル金具はこの複製刀帯の幅に合わせた物になります。

金具の色が銀色ですが・・・使い古したり加工すれば変わるでしょう・・・!(適当)

兵用革帯との比較。

比較対象に用意した兵用革帯は中田製になります。

革用の縫い糸で縫い付ければ完成です。

家にある縫い糸がロウ付けした物が見当たらなくて慌てましたが・・・

何とか見つけ縫えました。

ちなみに実物の縫い位置や数が不明ですので

とりあえずは既存の縫い目に縫いました。

(まぁ装着すれば隠れる部分ですので)

続いては側面の(刀提緒下げ部分下部の当て革部を取り外します。

そして縫い直します。

縫い目の穴を新規に作る必要が無いので作業はスムーズに行えます!

当て革部を取り外し縫い直した状態。

縫い糸を切り取っただけですので

勿論当て革を再度縫い付けるのも可能です。

刀帯を締めた状態の画像。

つか・・・刀帯の幅に対してバックル金具が大き過ぎて隙間がありますね・・・(汗

丁度合うと思っておりましたが・・・残念・・・予想GUYです。

またやはり金具の色が大分目立ちますね。

うむむむ・・・・

とりあえず装備を着て装着してみました。

昭五式夏軍衣に輜重兵の兵科。(特務にあらず)

軍帽と略帽(戦闘帽)の両方を被っています。

また旧型革製水筒ハーネスに騎兵用弾薬盒。

実物三十二式軍刀を帯刀しています。

刀緒を装着するの忘れてますね・・・・(汗

う~ん画像サイズが小さいせいか肝心のバックル部分が不鮮明ですね・・・

これでどうでしょうか?

拳銃用革帯で大分誤魔化せますが

やはりバックル金具の隙間が気になりますね・・・

どうしたものか・・・このままでいこうかな・・・

後は他の装備やらを装着して誤魔化すしかないようです。

さて続きましては最後に実際に官給刀帯を装着していると思しき画像を・・・。

満州事変期の憲兵の画像です。

この時期には珍しく日本刀らしき物を所有されておりますね。

判断基準は

・帯刀している点

・兵下士官である点(階級)

・刀帯の幅の長さとさせて頂いております。

(間違っておりましたら申し訳御座いません・・・・><)

こちらも憲兵の画像になります。

また並列して装備している拳銃用革帯などと比較しても

一般の兵用革帯と比べて幅の長さが狭い事が分かるのではないでしょうか。

とはいえ実物どころか複製品も知らない私の判断ですので

勘違いしている可能性が大いにあります・・・

全くアテになりませんのであしからず・・・(汗

さて以上で複製品改造 兵下士官用官給刀帯? になります。

不正確極まりない記事ですが・・・・

問題(誤記)などあるようでしたら即座に修正させて頂きます。

元の状態に戻すのも可能です。

とりあえずはこれを使っていこうか検討しております。これが代用になるなら安心なのですが・・・

しかし既存の複製品をベースにしてますのでお金が掛かりません・・・!

さて今回は以上になります。

でわでわ~

ノシ

Posted by アンチョビことチビ at 06:49│Comments(10)

│・日本軍 複製レプリカ 装備

この記事へのコメント

>>剃刀参謀さん

いえいえ!お気になさらないで下さい!

いえいえ!お気になさらないで下さい!

Posted by アンチョビことチビ at 2013年05月13日 21:05

at 2013年05月13日 21:05

at 2013年05月13日 21:05

at 2013年05月13日 21:05>>参謀本部さん

こんばんわ!参謀本部さん!

この度も貴重な知識をご教授頂き本当に有難う御座います!

日の丸環は明治期から既に存在していたのですか・・・

いや全く存じませんでした。

私も自分なりに写真などを見て探していきたいと思います。

輜重兵に配属が決まって「自決」とは・・・(汗

栄えある軍務とは程遠いという認識だったのでしょうか・・・

自決なされたご本人はショックだったと思いますが

配属前に候補生が自決された事を知った輜重兵の方々も相当ショックだったと思います・・・

将官の少なさ、あの幼年学校卒業生に輜重兵へ配属させなかったという事は

やはり忌み嫌われているといいますか蔑まされている証拠ですね・・・

現実には戦線を左右する程の重要な任を担っているのに。

本当に報われない話ですね・・・

輜重兵でも騎兵のように乗馬本分者は帯刀、騎兵銃を装備しているとばかり

思っておりましたが・・・

後に駄馬だけでなく自動車化されていくにつれて装備も変わって行くとは思いますが

しかし特務兵でも銃剣さえ携行しないというのは初めて知りました。

大陸で輜重兵と思しき方々の写真を何度か拝見して事が御座いましたが・・・

輜重兵では乗馬本文者以外にも小銃で武装する護衛徒歩小隊が随伴したそうなのですが・・・

彼らの装具が歩兵と変わらない物なのか等も興味が御座います。

14年に特務兵も廃止され輜重兵に統一されますが

それ以後に装備も含めて変貌していったのか否かも興味が惹かれます。

書籍では何冊か輜重兵の方の手記が販売されていますので

それを購入してみようかと検討しております。

こんばんわ!参謀本部さん!

この度も貴重な知識をご教授頂き本当に有難う御座います!

日の丸環は明治期から既に存在していたのですか・・・

いや全く存じませんでした。

私も自分なりに写真などを見て探していきたいと思います。

輜重兵に配属が決まって「自決」とは・・・(汗

栄えある軍務とは程遠いという認識だったのでしょうか・・・

自決なされたご本人はショックだったと思いますが

配属前に候補生が自決された事を知った輜重兵の方々も相当ショックだったと思います・・・

将官の少なさ、あの幼年学校卒業生に輜重兵へ配属させなかったという事は

やはり忌み嫌われているといいますか蔑まされている証拠ですね・・・

現実には戦線を左右する程の重要な任を担っているのに。

本当に報われない話ですね・・・

輜重兵でも騎兵のように乗馬本分者は帯刀、騎兵銃を装備しているとばかり

思っておりましたが・・・

後に駄馬だけでなく自動車化されていくにつれて装備も変わって行くとは思いますが

しかし特務兵でも銃剣さえ携行しないというのは初めて知りました。

大陸で輜重兵と思しき方々の写真を何度か拝見して事が御座いましたが・・・

輜重兵では乗馬本文者以外にも小銃で武装する護衛徒歩小隊が随伴したそうなのですが・・・

彼らの装具が歩兵と変わらない物なのか等も興味が御座います。

14年に特務兵も廃止され輜重兵に統一されますが

それ以後に装備も含めて変貌していったのか否かも興味が惹かれます。

書籍では何冊か輜重兵の方の手記が販売されていますので

それを購入してみようかと検討しております。

Posted by アンチョビことチビ at 2013年05月13日 21:04

at 2013年05月13日 21:04

at 2013年05月13日 21:04

at 2013年05月13日 21:04こんばんは。

参謀本部様。『輜重兵の歌』が昭和12年に作曲されたのですか。

勉強になりました。

これは輜重兵科のご英霊に対し礼を欠いてしまいました。

ご英霊に対し、この場をお借り致しましてお詫び致します。

アンチョビ様、紙面を使ってしまってすみません。

参謀本部様。『輜重兵の歌』が昭和12年に作曲されたのですか。

勉強になりました。

これは輜重兵科のご英霊に対し礼を欠いてしまいました。

ご英霊に対し、この場をお借り致しましてお詫び致します。

アンチョビ様、紙面を使ってしまってすみません。

Posted by 剃刀参謀 at 2013年05月12日 19:43

ど~も!今度は「輜重兵科」ですか?(実際は下士官刀帯でしょうけど・・・)

下士官刀帯に関しては明治期~大正期は通称「日の丸環」と、云う「革帯」に通す金具が主でしたよ。

実際の所、「日本陸・海軍」の「刀帯」に関しては「不明部分」が多いと思います。

「輜重兵科」ですが、私の祖父(元陸軍工兵中佐)及び元陸軍省軍務局長(陸軍少将)の談ですが、上記にも在る通り「冷遇」されたのは

事実の様でした。

士官学校で「輜重兵科」に配属が決定した士官候補生が校内で「自決」した事も在った様です。

それでも、他の兵科から見れば「大佐」に進級するのは一番早かった様です。

事実、第一線で飲まず食わずで戦闘した将兵には「輜重が着いたぞ!!」の一言にどれだけの勇気が沸いたか、と、思います。

また、元軍務局長の談ですが、「輜重兵科」出身で大将に任官したのは一人も居らず、「将官」も明治~終戦までで僅か20名程度です。

在る時に「輜重兵監」が軍務局に来て「毎年一人で善いから陸大卒者を輜重兵科に転科して欲しい」と頼み込んだと云う話です。

陸軍では「幼年学校卒業者」は輜重兵科には行かせ為ったのは

事実ですよ。

輜重兵の携帯装備もアンチョビさんが云われて居る様に「貧弱」でした様ですね!

小銃(騎兵銃)も分隊長が一人で携帯する位で、重機は勿論軽機・手榴弾も所持しないのですから・・・

(輜重特務兵は銃剣も所持していませんよ!)

輜重兵科の下士官は原則的に「下士官刀」は所持しない様です。

この様な装備品で敵と遭遇した時どの様にして「防戦」するか考えた

だけでも・・・(汗)

最後ですが、「剃刀参謀さん」が云われている「輜重兵の歌」がまったく無いわけでは在りません。

元軍務局長の談によれば「輜重兵科」の隊員の士気を考慮して昭和12年に「陸軍戸山軍楽隊」によって「輜重兵の歌」が作曲

された様です。(元輜重兵科の英霊の為に記載します)

下士官刀帯に関しては明治期~大正期は通称「日の丸環」と、云う「革帯」に通す金具が主でしたよ。

実際の所、「日本陸・海軍」の「刀帯」に関しては「不明部分」が多いと思います。

「輜重兵科」ですが、私の祖父(元陸軍工兵中佐)及び元陸軍省軍務局長(陸軍少将)の談ですが、上記にも在る通り「冷遇」されたのは

事実の様でした。

士官学校で「輜重兵科」に配属が決定した士官候補生が校内で「自決」した事も在った様です。

それでも、他の兵科から見れば「大佐」に進級するのは一番早かった様です。

事実、第一線で飲まず食わずで戦闘した将兵には「輜重が着いたぞ!!」の一言にどれだけの勇気が沸いたか、と、思います。

また、元軍務局長の談ですが、「輜重兵科」出身で大将に任官したのは一人も居らず、「将官」も明治~終戦までで僅か20名程度です。

在る時に「輜重兵監」が軍務局に来て「毎年一人で善いから陸大卒者を輜重兵科に転科して欲しい」と頼み込んだと云う話です。

陸軍では「幼年学校卒業者」は輜重兵科には行かせ為ったのは

事実ですよ。

輜重兵の携帯装備もアンチョビさんが云われて居る様に「貧弱」でした様ですね!

小銃(騎兵銃)も分隊長が一人で携帯する位で、重機は勿論軽機・手榴弾も所持しないのですから・・・

(輜重特務兵は銃剣も所持していませんよ!)

輜重兵科の下士官は原則的に「下士官刀」は所持しない様です。

この様な装備品で敵と遭遇した時どの様にして「防戦」するか考えた

だけでも・・・(汗)

最後ですが、「剃刀参謀さん」が云われている「輜重兵の歌」がまったく無いわけでは在りません。

元軍務局長の談によれば「輜重兵科」の隊員の士気を考慮して昭和12年に「陸軍戸山軍楽隊」によって「輜重兵の歌」が作曲

された様です。(元輜重兵科の英霊の為に記載します)

Posted by 参謀本部 at 2013年05月12日 18:17

>>剃刀参謀さん

輜重兵については昨年夏頃からゲームで軍装してみたりと

色々試してみましたが・・・今年も機会があれば!と考えています。

改造刀帯ですが・・・実の所、この複製品は下士官用として微妙でしたので

持て余しておりました・・・(殆ど箪笥の肥みたいな状態でした・・・)

1つは処分しましたが構造的に近いのであれば手を加えて使おう!と

思い立った次第です。

輜重兵に限らず輜輸卒(輜重特務)兵は日陰の存在に思われていますが

感状を授かったりと素晴らしい働きをされています。

大陸では貧弱な武装故敵の伏兵で損害を被り

南方では衰弱しながらも過酷な環境に戦いつつ輸送を続けています。

輜重兵科にもう少し脚光が浴びても良いと思います。

私のブログがインターナショルなんて・・・・(汗

自己満足のブログにすぎませんですよ・・・はい・・・(汗

輜重兵については昨年夏頃からゲームで軍装してみたりと

色々試してみましたが・・・今年も機会があれば!と考えています。

改造刀帯ですが・・・実の所、この複製品は下士官用として微妙でしたので

持て余しておりました・・・(殆ど箪笥の肥みたいな状態でした・・・)

1つは処分しましたが構造的に近いのであれば手を加えて使おう!と

思い立った次第です。

輜重兵に限らず輜輸卒(輜重特務)兵は日陰の存在に思われていますが

感状を授かったりと素晴らしい働きをされています。

大陸では貧弱な武装故敵の伏兵で損害を被り

南方では衰弱しながらも過酷な環境に戦いつつ輸送を続けています。

輜重兵科にもう少し脚光が浴びても良いと思います。

私のブログがインターナショルなんて・・・・(汗

自己満足のブログにすぎませんですよ・・・はい・・・(汗

Posted by アンチョビことチビ at 2013年05月09日 22:33

at 2013年05月09日 22:33

at 2013年05月09日 22:33

at 2013年05月09日 22:33>>403さん

萌黄の蹄跡さまのサイトですね!

私も度々拝見させて頂いております。

本当に素晴らしい・・・勉強になりますね・・・!

篠原さまは官給刀帯を製作販売されておられるそうですね!

私もいつか是非購入させて頂きたいと考えております。

この茄子環の歴史は意外と浅いとなりますと

それ以前の物がとても気になりますね・・・!

萌黄の蹄跡さまのサイトですね!

私も度々拝見させて頂いております。

本当に素晴らしい・・・勉強になりますね・・・!

篠原さまは官給刀帯を製作販売されておられるそうですね!

私もいつか是非購入させて頂きたいと考えております。

この茄子環の歴史は意外と浅いとなりますと

それ以前の物がとても気になりますね・・・!

Posted by アンチョビことチビ at 2013年05月09日 22:16

at 2013年05月09日 22:16

at 2013年05月09日 22:16

at 2013年05月09日 22:16いやぁ、輜重科ですか、、、。目の付け処が憎いですね。

しかも、でくの房様に好評されてるではありませんか!

アンチョビ様は、ご自分で改造をされるから凄いですね。

兵糧業務は、本来軍では極めて重要な業務なのに、旧軍では

軽視されてきました。陸軍大学校への入校冷遇、輜重兵科の歌もない等。

兵站がないと軍が機能しないのに、、、。

このブログはワールドワイド、インターナショナルブログ(笑)ですから、

アンチョビ様が取上げられた事で、輜重兵科のご英霊も喜ばれてるのでは

ないでしょうか?

しかも、でくの房様に好評されてるではありませんか!

アンチョビ様は、ご自分で改造をされるから凄いですね。

兵糧業務は、本来軍では極めて重要な業務なのに、旧軍では

軽視されてきました。陸軍大学校への入校冷遇、輜重兵科の歌もない等。

兵站がないと軍が機能しないのに、、、。

このブログはワールドワイド、インターナショナルブログ(笑)ですから、

アンチョビ様が取上げられた事で、輜重兵科のご英霊も喜ばれてるのでは

ないでしょうか?

Posted by 剃刀参謀 at 2013年05月09日 17:37

篠原工房さんも製作していたと、とある騎兵装備の方のページで拝見いたしました。

その方の資料に依ると、この刀帯の茄子環は昭和7年に鉄道第2聯隊付工兵少尉高山清によって考案・試作され、昭和9年に陸軍技術本部が認可し生産開始との事だそうです。

その方の資料に依ると、この刀帯の茄子環は昭和7年に鉄道第2聯隊付工兵少尉高山清によって考案・試作され、昭和9年に陸軍技術本部が認可し生産開始との事だそうです。

Posted by 403 at 2013年05月09日 01:20

>>でくの房@セカンド木村さん

有難う御座います!本職のでくの房さまからお褒め頂けるなんて・・・!

とても光栄です!

しかし・・・裏面は酷い出来です・・・(汗

やはり素人の私ではまだまだ・・・!

官給刀帯の巾はこの複製品と同じく35mmの可能性が高いのですね!

そのお言葉・・・本当に安心致しました!

私もこの35mm規格のバックル(尾錠)にはとても悩みました・・・

手芸屋などで市販されている物を探してみましたが日本軍の物に

近い物は中々ありませんでした・・・

そこで仕方なく幅38mmの外国の軍用ベルトの物を流用致しました。

(候補は2つ程でした)

でくの房さまでは1つだけご製作されたのですね・・・!?

この官給刀帯はあまり認知されていない為か(私だけかも・・・)

需要はあまり無いかもしれませんが・・・製作されていた実績があるだけでも

素晴らしいです・・・!

有難う御座います!本職のでくの房さまからお褒め頂けるなんて・・・!

とても光栄です!

しかし・・・裏面は酷い出来です・・・(汗

やはり素人の私ではまだまだ・・・!

官給刀帯の巾はこの複製品と同じく35mmの可能性が高いのですね!

そのお言葉・・・本当に安心致しました!

私もこの35mm規格のバックル(尾錠)にはとても悩みました・・・

手芸屋などで市販されている物を探してみましたが日本軍の物に

近い物は中々ありませんでした・・・

そこで仕方なく幅38mmの外国の軍用ベルトの物を流用致しました。

(候補は2つ程でした)

でくの房さまでは1つだけご製作されたのですね・・・!?

この官給刀帯はあまり認知されていない為か(私だけかも・・・)

需要はあまり無いかもしれませんが・・・製作されていた実績があるだけでも

素晴らしいです・・・!

Posted by アンチョビことチビ at 2013年05月08日 23:19

at 2013年05月08日 23:19

at 2013年05月08日 23:19

at 2013年05月08日 23:19いやー、お見事ですね。アイデアもんでとても綺麗に仕上がっていますよ。

バックルの幅とベルトとの隙間も、そんなには気になりませんし。

私の観察が正しければ兵用帯革のベルト巾は45ミリで、刀帯のベルト巾は35ミリだったような気がします。ですのでアンチョビ様の当時写真による観察も正しいのではないかと思われます。

ただこの35ミリという微妙なベルト巾の真鍮製の尾錠がなかなか既製品では存在せず、仕方なく1個だけ作った事がありますが、あまりに手間だったのでやる気を無くしました。(←どうでもいい情報)

バックルの幅とベルトとの隙間も、そんなには気になりませんし。

私の観察が正しければ兵用帯革のベルト巾は45ミリで、刀帯のベルト巾は35ミリだったような気がします。ですのでアンチョビ様の当時写真による観察も正しいのではないかと思われます。

ただこの35ミリという微妙なベルト巾の真鍮製の尾錠がなかなか既製品では存在せず、仕方なく1個だけ作った事がありますが、あまりに手間だったのでやる気を無くしました。(←どうでもいい情報)

Posted by でくの房@セカンド木村 at 2013年05月08日 23:06

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。