2017年08月12日

海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢

皆さんおはこんばんちは!水呑み百姓です。

先週は更新出来ずに申し訳御座いませんでした・・・

もうお盆休みの時期という事で私もようやくお休みが貰えました。

さて今回も日本軍複製品を御紹介したいと思います。

今回は最近発売された話題の海外製の品をご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像から!

こちらは海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢になります。

2年前に昭五式背嚢が海外製で販売され話題になりましたね。

今回何と毛皮背嚢が続けて販売される事になり、早速購入してみました。

ここのショップは九九式背嚢、昭五式背嚢と製作販売した実績があり

この毛皮背嚢も加わった事でこの3種類を製作販売する唯一の業者になると思います。

また毛皮という材質上、価格がネックになるのですがさほど高価という訳でもなく

これにも驚かされました。国内でこの価格ではとても作れないでしょう・・・

本当に侮れません・・・!恐るべし・・・

それでは毛皮背嚢を見ていきたいと思います。

背負革や縛着用革紐を取り外した状態の背嚢本体の画像になります。

毛皮生地のズーム画像。

この毛皮は馬毛皮になります。

色合いは薄茶色までではないですが濃い色合いではありません。

部位によっては白くなっている部分もあります。

毛皮背嚢ですのでこの毛皮生地が心配でしたが

今のところ虫食いや酷い毛抜けは見当たりません。

個人的にこの生地は十分及第点を与えれると思います。

海外製で生地の融通が国内より利くとはいえ、

毛皮生地をふんだんに使用していてこの価格は本当に凄いですね。

背嚢両側面の画像。

背嚢の縁(端)は勿論革生地が縫い付けられております。

毛皮も相成って現代人からすると高級な印象を与えます。

背嚢蓋の縁の革は折返しされているのにも驚きです。

背嚢の上下面からの画像。

革紐を通す尾錠金具、ループなど再現されております。

それでは細かくみていきたいと思います。

こちらは背嚢の蓋正面にある飯盒通し用革紐のループ(遊革)です。

同じく蓋正面にある蓋止め用革紐の縫い糸の画像。

この形状は正面から見ても自然な形です。

続いては背嚢上面部の画像。

上部にある舌革(細い革紐)部の画像。

昭五式同様にこの舌革も再現されております。

使用されている生地も薄すぎる事はありません。

興味深いのはこの舌革は飯盒通し用革紐の後ろに存在する事です。

明らかに昭五式とは異なる仕様なのが分かりますね。

背負革通し用の尾錠金具の画像。

昭五式同様に背負革用の尾錠金具です。

塗装の色合いも申し分ありません。

上部の上部縛着用帯革を通す革製ループの画像。

丸く切り抜かれているのが特徴です。

革生地も厚く少々革紐は通し難そうですが使用に何ら問題ないと思います。

こちらは飯盒用革紐を通す為のループ金具部の画像になります。

金具の塗装色が上部とは異なりますが・・これは海外製昭五式でも同じでしたね。

お次は正面の飯盒固定用革紐の画像になります。

前作の昭五式と比べると革紐は少し短くなったような気もします。

飯盒は明治期の物は小型だからなのかもしれません。

飯盒を用いない場合用の調整穴も設けられております。

その場合は2か所の穴で調整します。

飯盒を使用した場合の調整穴は合計で11穴あります。

続いては背嚢の下面の画像になります。

この部分では背負革の下側の固定と蓋止め、飯盒固定革紐の固定を行います。

昭五式とは異なる特徴を再現されております。

尾錠金具はやはり塗装された物で同じ使用の金具が使用されております。

注目すべきは中央の革紐(飯盒用)と背負革の革紐部です。

遊革は勿論再現されておりそれだけでなくその尾錠金具のある革紐生地の末端は

背嚢の縁革の下にあるのです。

昭五式とは明らかに違う毛皮背嚢独特の作りを再現されております。

いやはや此処まで再現出来てるとは・・・本当に驚きました。

続いては背嚢側面部の細部の画像になります。

こちらは両側面の上部にある革生地の画像。

背嚢上部の隙間を塞ぐ為に画像のような革生地が縫い付けられています。

これも昭五式には無い作りですね。

背嚢側面には縛着用革紐を通すための穴が存在します。

穴は昭五式同様に実物と同じく左側面が4箇所、右側面が2箇所となっております。

やはり穴は少々小さく革紐は通し難いかもしれませんが

保革油などで手入れしてやれば問題ないと思います。

ですが画像では写っておりませんがこの穴の革生地には小さな破れが何箇所がありました。

お次は背嚢内部の画像になります。

こちらも目の見張るべき個所が多いです。

蓋を開くとさらに扉(蓋)が存在します。

紐で固定します。この内部の扉も毛皮生地で出来ております。

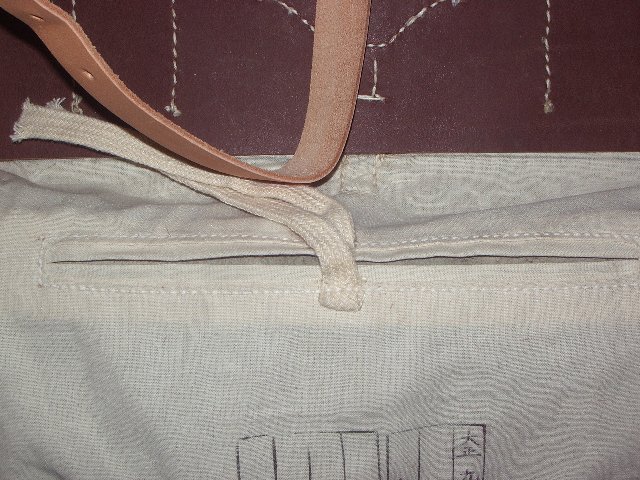

紐の画像。

緑色の物ではなく生成り色に近い平打紐のようですね。

背嚢内部中央にある革紐(帯革)の画像。

内部には縦向きに尾錠金具で調整する帯革が存在ます。

この縦向きの帯革も昭五式に受け継がれる構造ですが

金具側の帯革の末端は縁革の下まで伸びているのが分かると思います。

生地もふんだんに使われており手間も掛っているのが分かりますね。

また下部左右には締める為の布紐が存在します。

少しでも木枠がズレないようにする為の物でしょうか?

この部分は昭五式では省略されてしまいますね。

背嚢内部の上面は尾錠金具で締める帯革(革紐)が存在します。

これにより木枠がしっかり固定されます。

続いては蓋の裏側の画像になります。

こちらは蓋にある当て革部の画像。

この当て革はかなり厚い生地が使用されております。

この当て革部のあたる部分は背嚢上部の背負革用尾錠金具や縛着用革製ループが縫い付けられている個所です。

やはり簡単に縫い糸を解れさせない為のものでしょうか。

またこの下側は木枠上面が当たる部分でもありますので負荷を和らげる目的もあるのかもしれません。

いずれにしましてもこれだけ厚い革生地が使われているのは頼もしい限りですね。

続いては蓋の裏側にある内ポケット(物入れ)の画像。

こちらも打紐で開閉します。ポケットは蓋の裏側全体まであります。

蓋の裏側にある検定印部の画像。

大正期に合わせた検印となっております。

大正九年製。本廠検定。

何年何月何日に供用されたかを書く日付欄が設けられています。

この海外製で昭和以前の検定印は今回が初めてではないでしょうか?

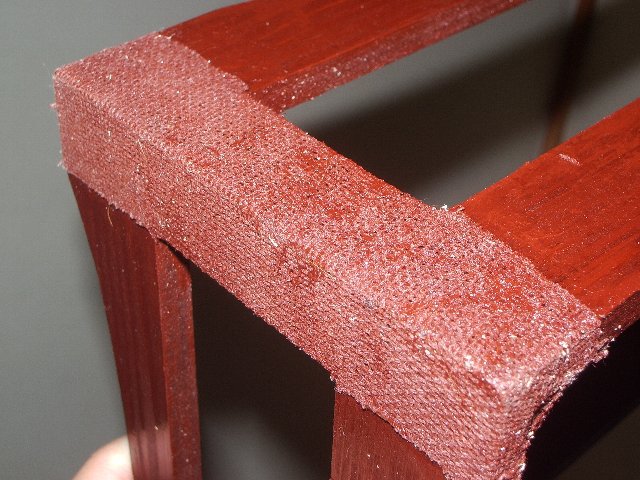

さてさてお次は内部にある木枠を見てみたいと思います。

昭五式同様にこの毛皮背嚢でも木枠は再現されております。

しかし同じ海外製昭五式の物とはかなり仕様が異なっております。

まず木枠には塗料が塗られております。

厚塗りのニス??でしょうか?何を塗っているのでしょう。

まさか塗料が塗られているのには驚きました。

省略されているものと考えていたのですが・・・

木枠の上面、側面からの画像。

背嚢用の木枠の特徴である背側がカーブした形状も再現されております。

ただ・・・届いた時は木枠の向きは前後逆でしたが・・・(汗

さらに驚かされたのは木枠の四方の角には麻布は貼られている事です。

これでは木枠の釘などが確認出来ませんが明らかに昭五式とは異なる仕上げがされています。

流用していてもおかしくないのですが・・・まさかの作りですね。。。。!

この毛皮背嚢の木枠には検定印の類は御座いません。

こちらは木枠を外した状態の背嚢内部の底面の画像。

底側にある尾錠金具のある帯革(革紐)の補強部なのですが

一見して布製に見えますが革製(人工革製かも)の当て革のようですね。

また内部にはこのような数字が書かれております。

製造工程の段階で生地の裁断・組み合わせる際に書かれたものと思います。

続いては背負革の画像になります。

この背負革は少々残念な所が御座います・・・・

こちらは背負革の上面部の画像。

背嚢上面にある2穴型の尾錠金具に装着します。

生地はかなり厚めで中々好感が持てます。

試しに背嚢に装着してみた画像。

背負革の生地が厚いので少々硬さもあり尾錠金具へは装着し難いかもしれませんが

次第に馴染んでまた保革油で手入れしてやれば柔らかくなっていくと思います。

お次はは背負革の3点連結部の画像になるのですが・・・

ここは謎仕様となっております。

連結部はギボシ金具になっており表側は金具を塞ぐ形で円形の革生地が縫い付けらており

表側からは金具は露出しない仕様になっているはずなのですが・・・

この海外製では表側にギボシ金具が露出しており

裏側に円形革生地が縫い付けられているのです。

要は逆になっているのですが・・・なぜでしょう?

単純な製造工程でのミスでしょうか・・・

他の作りが良かっただけにこの作りは残念ですね。

まぁ縫い糸を外して革生地を剥がして表側に縫い直してやれば良いだけなのですが・・・

こちらは背嚢下部へ装着する革紐部の画像。

長さ調整穴は合計9個あります。

銃剣属品帯革へ吊る金具部の画像。

この帯革は遊革(ループ)が2つあり1つは縫い付け固定されているのが特徴です。

この革紐(帯革)には合計5つの穴があります。

銃剣属品帯革への吊り金具の画像。

続いては縛着用革紐の画像になります。

ここも以前の昭五式に付属していた物とは異なる部分が御座います。

縛着用の革紐は昭五式ではループが金具の物だけで

付属する5本の縛着用革紐は同じ物でしたが

今回この毛皮背嚢では背嚢上部用の革製ループ(遊革)仕様の革紐が2本用意されています。

これも実物通りの仕様になりましたね。

革紐の長さも違っております。

背嚢上部用の2本の縛着用革紐は長い仕様で

逆に両側面用の縛着用革紐は対して短い仕様となっております。

革紐の金具には塗装剥げが最初からあったり革生地に染みがあったりしますが

使用には問題御座いません。

海外製ですのでこの辺は仕方がないと思います。

最後に同じ海外製の昭五式背嚢と見比べてみたいと思います。

上が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした下が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

上面、下面からの画像。

上が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした下が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

細部が異なるのが分かると思います。

側面からの画像。

左が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした右が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

昭五式で材質、構造ともに簡素化されたのが分かりますね。

さて以上で海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢の紹介になります。

2年前の昭五式背嚢の製品化にも驚かされましたが

今回まさかまさかの毛皮背嚢の発売・・・!ビックリとしか言えません。

出来も決して悪い物ではありせまん・・・・!

どなたが製作依頼を出したのかは分かりませんが・・・実物か既存の複製品のどちらをサンプルに出したのか気になる所です。

近年、海外製のクオリティは間違いなく向上して来ていますね。(勿論まだ再現出来れてない個所も多いと思いますが)

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

先週は更新出来ずに申し訳御座いませんでした・・・

もうお盆休みの時期という事で私もようやくお休みが貰えました。

さて今回も日本軍複製品を御紹介したいと思います。

今回は最近発売された話題の海外製の品をご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像から!

こちらは海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢になります。

2年前に昭五式背嚢が海外製で販売され話題になりましたね。

今回何と毛皮背嚢が続けて販売される事になり、早速購入してみました。

ここのショップは九九式背嚢、昭五式背嚢と製作販売した実績があり

この毛皮背嚢も加わった事でこの3種類を製作販売する唯一の業者になると思います。

また毛皮という材質上、価格がネックになるのですがさほど高価という訳でもなく

これにも驚かされました。国内でこの価格ではとても作れないでしょう・・・

本当に侮れません・・・!恐るべし・・・

それでは毛皮背嚢を見ていきたいと思います。

背負革や縛着用革紐を取り外した状態の背嚢本体の画像になります。

毛皮生地のズーム画像。

この毛皮は馬毛皮になります。

色合いは薄茶色までではないですが濃い色合いではありません。

部位によっては白くなっている部分もあります。

毛皮背嚢ですのでこの毛皮生地が心配でしたが

今のところ虫食いや酷い毛抜けは見当たりません。

個人的にこの生地は十分及第点を与えれると思います。

海外製で生地の融通が国内より利くとはいえ、

毛皮生地をふんだんに使用していてこの価格は本当に凄いですね。

背嚢両側面の画像。

背嚢の縁(端)は勿論革生地が縫い付けられております。

毛皮も相成って現代人からすると高級な印象を与えます。

背嚢蓋の縁の革は折返しされているのにも驚きです。

背嚢の上下面からの画像。

革紐を通す尾錠金具、ループなど再現されております。

それでは細かくみていきたいと思います。

こちらは背嚢の蓋正面にある飯盒通し用革紐のループ(遊革)です。

同じく蓋正面にある蓋止め用革紐の縫い糸の画像。

この形状は正面から見ても自然な形です。

続いては背嚢上面部の画像。

上部にある舌革(細い革紐)部の画像。

昭五式同様にこの舌革も再現されております。

使用されている生地も薄すぎる事はありません。

興味深いのはこの舌革は飯盒通し用革紐の後ろに存在する事です。

明らかに昭五式とは異なる仕様なのが分かりますね。

背負革通し用の尾錠金具の画像。

昭五式同様に背負革用の尾錠金具です。

塗装の色合いも申し分ありません。

上部の上部縛着用帯革を通す革製ループの画像。

丸く切り抜かれているのが特徴です。

革生地も厚く少々革紐は通し難そうですが使用に何ら問題ないと思います。

こちらは飯盒用革紐を通す為のループ金具部の画像になります。

金具の塗装色が上部とは異なりますが・・これは海外製昭五式でも同じでしたね。

お次は正面の飯盒固定用革紐の画像になります。

前作の昭五式と比べると革紐は少し短くなったような気もします。

飯盒は明治期の物は小型だからなのかもしれません。

飯盒を用いない場合用の調整穴も設けられております。

その場合は2か所の穴で調整します。

飯盒を使用した場合の調整穴は合計で11穴あります。

続いては背嚢の下面の画像になります。

この部分では背負革の下側の固定と蓋止め、飯盒固定革紐の固定を行います。

昭五式とは異なる特徴を再現されております。

尾錠金具はやはり塗装された物で同じ使用の金具が使用されております。

注目すべきは中央の革紐(飯盒用)と背負革の革紐部です。

遊革は勿論再現されておりそれだけでなくその尾錠金具のある革紐生地の末端は

背嚢の縁革の下にあるのです。

昭五式とは明らかに違う毛皮背嚢独特の作りを再現されております。

いやはや此処まで再現出来てるとは・・・本当に驚きました。

続いては背嚢側面部の細部の画像になります。

こちらは両側面の上部にある革生地の画像。

背嚢上部の隙間を塞ぐ為に画像のような革生地が縫い付けられています。

これも昭五式には無い作りですね。

背嚢側面には縛着用革紐を通すための穴が存在します。

穴は昭五式同様に実物と同じく左側面が4箇所、右側面が2箇所となっております。

やはり穴は少々小さく革紐は通し難いかもしれませんが

保革油などで手入れしてやれば問題ないと思います。

ですが画像では写っておりませんがこの穴の革生地には小さな破れが何箇所がありました。

お次は背嚢内部の画像になります。

こちらも目の見張るべき個所が多いです。

蓋を開くとさらに扉(蓋)が存在します。

紐で固定します。この内部の扉も毛皮生地で出来ております。

紐の画像。

緑色の物ではなく生成り色に近い平打紐のようですね。

背嚢内部中央にある革紐(帯革)の画像。

内部には縦向きに尾錠金具で調整する帯革が存在ます。

この縦向きの帯革も昭五式に受け継がれる構造ですが

金具側の帯革の末端は縁革の下まで伸びているのが分かると思います。

生地もふんだんに使われており手間も掛っているのが分かりますね。

また下部左右には締める為の布紐が存在します。

少しでも木枠がズレないようにする為の物でしょうか?

この部分は昭五式では省略されてしまいますね。

背嚢内部の上面は尾錠金具で締める帯革(革紐)が存在します。

これにより木枠がしっかり固定されます。

続いては蓋の裏側の画像になります。

こちらは蓋にある当て革部の画像。

この当て革はかなり厚い生地が使用されております。

この当て革部のあたる部分は背嚢上部の背負革用尾錠金具や縛着用革製ループが縫い付けられている個所です。

やはり簡単に縫い糸を解れさせない為のものでしょうか。

またこの下側は木枠上面が当たる部分でもありますので負荷を和らげる目的もあるのかもしれません。

いずれにしましてもこれだけ厚い革生地が使われているのは頼もしい限りですね。

続いては蓋の裏側にある内ポケット(物入れ)の画像。

こちらも打紐で開閉します。ポケットは蓋の裏側全体まであります。

蓋の裏側にある検定印部の画像。

大正期に合わせた検印となっております。

大正九年製。本廠検定。

何年何月何日に供用されたかを書く日付欄が設けられています。

この海外製で昭和以前の検定印は今回が初めてではないでしょうか?

さてさてお次は内部にある木枠を見てみたいと思います。

昭五式同様にこの毛皮背嚢でも木枠は再現されております。

しかし同じ海外製昭五式の物とはかなり仕様が異なっております。

まず木枠には塗料が塗られております。

厚塗りのニス??でしょうか?何を塗っているのでしょう。

まさか塗料が塗られているのには驚きました。

省略されているものと考えていたのですが・・・

木枠の上面、側面からの画像。

背嚢用の木枠の特徴である背側がカーブした形状も再現されております。

ただ・・・届いた時は木枠の向きは前後逆でしたが・・・(汗

さらに驚かされたのは木枠の四方の角には麻布は貼られている事です。

これでは木枠の釘などが確認出来ませんが明らかに昭五式とは異なる仕上げがされています。

流用していてもおかしくないのですが・・・まさかの作りですね。。。。!

この毛皮背嚢の木枠には検定印の類は御座いません。

こちらは木枠を外した状態の背嚢内部の底面の画像。

底側にある尾錠金具のある帯革(革紐)の補強部なのですが

一見して布製に見えますが革製(人工革製かも)の当て革のようですね。

また内部にはこのような数字が書かれております。

製造工程の段階で生地の裁断・組み合わせる際に書かれたものと思います。

続いては背負革の画像になります。

この背負革は少々残念な所が御座います・・・・

こちらは背負革の上面部の画像。

背嚢上面にある2穴型の尾錠金具に装着します。

生地はかなり厚めで中々好感が持てます。

試しに背嚢に装着してみた画像。

背負革の生地が厚いので少々硬さもあり尾錠金具へは装着し難いかもしれませんが

次第に馴染んでまた保革油で手入れしてやれば柔らかくなっていくと思います。

お次はは背負革の3点連結部の画像になるのですが・・・

ここは謎仕様となっております。

連結部はギボシ金具になっており表側は金具を塞ぐ形で円形の革生地が縫い付けらており

表側からは金具は露出しない仕様になっているはずなのですが・・・

この海外製では表側にギボシ金具が露出しており

裏側に円形革生地が縫い付けられているのです。

要は逆になっているのですが・・・なぜでしょう?

単純な製造工程でのミスでしょうか・・・

他の作りが良かっただけにこの作りは残念ですね。

まぁ縫い糸を外して革生地を剥がして表側に縫い直してやれば良いだけなのですが・・・

こちらは背嚢下部へ装着する革紐部の画像。

長さ調整穴は合計9個あります。

銃剣属品帯革へ吊る金具部の画像。

この帯革は遊革(ループ)が2つあり1つは縫い付け固定されているのが特徴です。

この革紐(帯革)には合計5つの穴があります。

銃剣属品帯革への吊り金具の画像。

金具の爪を置く凹みはありませんが塗装も施されており

問題無く帯革を吊る事が出来ると思います。

続いては縛着用革紐の画像になります。

ここも以前の昭五式に付属していた物とは異なる部分が御座います。

縛着用の革紐は昭五式ではループが金具の物だけで

付属する5本の縛着用革紐は同じ物でしたが

今回この毛皮背嚢では背嚢上部用の革製ループ(遊革)仕様の革紐が2本用意されています。

これも実物通りの仕様になりましたね。

革紐の長さも違っております。

背嚢上部用の2本の縛着用革紐は長い仕様で

逆に両側面用の縛着用革紐は対して短い仕様となっております。

革紐の金具には塗装剥げが最初からあったり革生地に染みがあったりしますが

使用には問題御座いません。

海外製ですのでこの辺は仕方がないと思います。

最後に同じ海外製の昭五式背嚢と見比べてみたいと思います。

上が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした下が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

上面、下面からの画像。

上が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした下が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

細部が異なるのが分かると思います。

側面からの画像。

左が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした右が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

昭五式で材質、構造ともに簡素化されたのが分かりますね。

さて以上で海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢の紹介になります。

2年前の昭五式背嚢の製品化にも驚かされましたが

今回まさかまさかの毛皮背嚢の発売・・・!ビックリとしか言えません。

出来も決して悪い物ではありせまん・・・・!

どなたが製作依頼を出したのかは分かりませんが・・・実物か既存の複製品のどちらをサンプルに出したのか気になる所です。

近年、海外製のクオリティは間違いなく向上して来ていますね。(勿論まだ再現出来れてない個所も多いと思いますが)

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

Posted by アンチョビことチビ at 17:27│Comments(6)

│・日本軍 複製レプリカ 装備

この記事へのコメント

>>とある自衛業の軍装マニアさん

こんばんわ!とある自衛業の軍装マニアさん!

そうですね・・・!昭五式背嚢にも驚きましたが

まさか遂に毛皮背嚢まで行き着くとは・・・(汗

資金とサンプルさえあれば恐らく製作してくれると思いますよ・・・!

いつかは本当に四五式外套も作られそうで侮れませんね(笑

俺の財布壊れちまうよ・・・!

こんばんわ!とある自衛業の軍装マニアさん!

そうですね・・・!昭五式背嚢にも驚きましたが

まさか遂に毛皮背嚢まで行き着くとは・・・(汗

資金とサンプルさえあれば恐らく製作してくれると思いますよ・・・!

いつかは本当に四五式外套も作られそうで侮れませんね(笑

俺の財布壊れちまうよ・・・!

Posted by アンチョビことチビ at 2017年09月02日 20:30

at 2017年09月02日 20:30

at 2017年09月02日 20:30

at 2017年09月02日 20:30>>参謀本部さん

こんばんわ!参謀本部さん!

丁度その時期は盆休みで時間が空いておりましたので・・・

明治期の装備品は被服廠で扱いしていなかったのですね。

はじめて知りました。二重飯盒は私が想像よりかなり以前(明治期)には

存在していた可能性があるのですね・・・!

興味が湧いてきましたので当時の写真など漁ってみたいと思います。

所有されていた背嚢の木枠には布は貼りつけらえれていなかったのですね。

単に製造年によって違うのか複製品が違うのか・・・

こちらも興味が湧きますね・・・!

この複製毛皮背嚢ですがやはり実物とは異なる部分が多いようですね。

毛皮も短く当時の写真と見比べてみると・・・

この度も貴重な情報を提供して下さり助かりました・・・!

いつもご丁寧なご返事痛み入ります・・・!

こんばんわ!参謀本部さん!

丁度その時期は盆休みで時間が空いておりましたので・・・

明治期の装備品は被服廠で扱いしていなかったのですね。

はじめて知りました。二重飯盒は私が想像よりかなり以前(明治期)には

存在していた可能性があるのですね・・・!

興味が湧いてきましたので当時の写真など漁ってみたいと思います。

所有されていた背嚢の木枠には布は貼りつけらえれていなかったのですね。

単に製造年によって違うのか複製品が違うのか・・・

こちらも興味が湧きますね・・・!

この複製毛皮背嚢ですがやはり実物とは異なる部分が多いようですね。

毛皮も短く当時の写真と見比べてみると・・・

この度も貴重な情報を提供して下さり助かりました・・・!

いつもご丁寧なご返事痛み入ります・・・!

Posted by アンチョビことチビ at 2017年09月02日 20:19

at 2017年09月02日 20:19

at 2017年09月02日 20:19

at 2017年09月02日 20:19ついに毛皮背嚢も発売かあ

ここ最近の海外レプリカのレベルの向上は目を見張るものがありますねぇ!

あぁ次は45式外套だ...

ここ最近の海外レプリカのレベルの向上は目を見張るものがありますねぇ!

あぁ次は45式外套だ...

Posted by とある自衛業の軍装マニア at 2017年08月27日 22:09

ど~も!

今回は随分と速い回答にビックリ!(笑)

今日は72回目の終戦の日なので帝国陸軍の装備品のコメントが出来る事に

感無量です

さてさて明治期の飯盒についてですね?

明治期の陸軍の装備品は各部隊(連隊・大隊)で調達してのちの様に「被服廠」とかは有りませんでした

但し水筒・飯盒類は「砲兵工廠」で製作されていました(のちの様に民間業者製では無いです)

それを全国の師団主計部の求めに応じて分配されていました

二重飯盒ですが、当時全陸軍で統一されて使用されていなく北海道・東北の

「寒冷地部隊」に主に支給された様です

また日露戦役の折には海軍陸戦隊でも使用された様です

大きさですが、当方が以前入手した明治期の飯盒(実物)でしたが当方の見間違いも有りますが昭和の飯盒より大きく感じられたと思います

(非常に不可解な回答で申し訳無いです)

ただ、はっきりしているのは上蓋の紐通しの金具が無く、色も赤身を帯びたカーキ色で砲兵工廠の刻印が有る事すかね・・・

軍装品の大家の言によれば帝国陸軍で二重飯盒の歴史は1900年の「北清事変」からだそうですが・・・

第七師団下の札幌歩兵第25連隊の一個中隊が山海関警備に派遣された時が初めてと云う事です

>明治期の飯盒は何の飯盒と比較して大型なのかですが、具体的に寸法を図っていませんので・・・ゴメンなさい!

いずれにせよ、今回は当方の不可解回答ばかりで申し訳無いです

>木枠には麻布は一切貼りつけていなかったのでしょうか?ですが、当方が以前所持していた「明治36年」の印が有った背嚢の木枠には布テープ?は無く家の柱の様に木と木を組んでいましたよ

今回は随分と速い回答にビックリ!(笑)

今日は72回目の終戦の日なので帝国陸軍の装備品のコメントが出来る事に

感無量です

さてさて明治期の飯盒についてですね?

明治期の陸軍の装備品は各部隊(連隊・大隊)で調達してのちの様に「被服廠」とかは有りませんでした

但し水筒・飯盒類は「砲兵工廠」で製作されていました(のちの様に民間業者製では無いです)

それを全国の師団主計部の求めに応じて分配されていました

二重飯盒ですが、当時全陸軍で統一されて使用されていなく北海道・東北の

「寒冷地部隊」に主に支給された様です

また日露戦役の折には海軍陸戦隊でも使用された様です

大きさですが、当方が以前入手した明治期の飯盒(実物)でしたが当方の見間違いも有りますが昭和の飯盒より大きく感じられたと思います

(非常に不可解な回答で申し訳無いです)

ただ、はっきりしているのは上蓋の紐通しの金具が無く、色も赤身を帯びたカーキ色で砲兵工廠の刻印が有る事すかね・・・

軍装品の大家の言によれば帝国陸軍で二重飯盒の歴史は1900年の「北清事変」からだそうですが・・・

第七師団下の札幌歩兵第25連隊の一個中隊が山海関警備に派遣された時が初めてと云う事です

>明治期の飯盒は何の飯盒と比較して大型なのかですが、具体的に寸法を図っていませんので・・・ゴメンなさい!

いずれにせよ、今回は当方の不可解回答ばかりで申し訳無いです

>木枠には麻布は一切貼りつけていなかったのでしょうか?ですが、当方が以前所持していた「明治36年」の印が有った背嚢の木枠には布テープ?は無く家の柱の様に木と木を組んでいましたよ

Posted by 参謀本部 at 2017年08月16日 00:16

>>参謀本部さん

こんばんわ!参謀本部さん。この度も書き込み有難う御座います!

参謀本部さんは中田商店製の背嚢を参考にしていると推測されているのですね。

中田製は九九式と代用背嚢、昭五式背嚢しか出しておりませんので

この毛皮背嚢の製作の参考にしたかどうか未知数ですね。

日清日露戦役期の背嚢をモデルにしているとお考えなのですね。

木枠には麻布は一切貼りつけていなかったのでしょうか?

検印の製造年に関しましてはもしかしたら他の業者さま製作の物とかぶらないようしているだけではないでしょうか。

毛皮背嚢は他の業者さまも販売しておりますので。

(これも考えすぎかもしれませんが)

え!明治期の飯盒は大きめなのですか!?初耳で御座います。

昭和期のロ号飯盒は明らかに旧式飯盒より大型だと思うのですが。

(最末期の物はどうなのかは分かりませんが・・・)

明治・大正期も主に二重飯盒を使用していたという話も初めて伺いました。

二重飯盒は有名な九二式の他に昭五式とされる物も存在するそうですが

いずれも昭和期に入って制式化されたもののはずで御座います。

明治・大正期に若干数試験運用していたかもしれませんが・・・

参謀本部さんのおっしゃられる通り私はまだまだ陸軍装備の基本を理解しておらず

相変わらず知識が無くお恥ずかしい限りではありますが

明治期の飯盒は何の飯盒と比較して大型なのかまた明治・大正期に

使用された二重飯盒はどのような物なのかを

教えて頂けましたら幸いで御座います。

お手数をお掛けしますが何卒宜しくお願い致します。

こんばんわ!参謀本部さん。この度も書き込み有難う御座います!

参謀本部さんは中田商店製の背嚢を参考にしていると推測されているのですね。

中田製は九九式と代用背嚢、昭五式背嚢しか出しておりませんので

この毛皮背嚢の製作の参考にしたかどうか未知数ですね。

日清日露戦役期の背嚢をモデルにしているとお考えなのですね。

木枠には麻布は一切貼りつけていなかったのでしょうか?

検印の製造年に関しましてはもしかしたら他の業者さま製作の物とかぶらないようしているだけではないでしょうか。

毛皮背嚢は他の業者さまも販売しておりますので。

(これも考えすぎかもしれませんが)

え!明治期の飯盒は大きめなのですか!?初耳で御座います。

昭和期のロ号飯盒は明らかに旧式飯盒より大型だと思うのですが。

(最末期の物はどうなのかは分かりませんが・・・)

明治・大正期も主に二重飯盒を使用していたという話も初めて伺いました。

二重飯盒は有名な九二式の他に昭五式とされる物も存在するそうですが

いずれも昭和期に入って制式化されたもののはずで御座います。

明治・大正期に若干数試験運用していたかもしれませんが・・・

参謀本部さんのおっしゃられる通り私はまだまだ陸軍装備の基本を理解しておらず

相変わらず知識が無くお恥ずかしい限りではありますが

明治期の飯盒は何の飯盒と比較して大型なのかまた明治・大正期に

使用された二重飯盒はどのような物なのかを

教えて頂けましたら幸いで御座います。

お手数をお掛けしますが何卒宜しくお願い致します。

Posted by アンチョビことチビ at 2017年08月13日 01:13

at 2017年08月13日 01:13

at 2017年08月13日 01:13

at 2017年08月13日 01:13ど~も!

おホ〇のアンチョビさん!

今回の議題は「海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢」ですか?

海外製品と云うと支那製かなぁ?

どう見ても東京・御徒町商店の技術をパクッたのしか思えない(意味深)

まぁ、複製品奉信マニアさんなら価格が安価な方が良いのかなぁ?

さて今回の海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢ですが、日清・日露の明治期の背嚢をモデルにして居ますね~

なぜかと云うと初期の明治期背嚢では木枠が塗装されています(柿渋?)

で今回の様な色です(実物では角に布テープは貼って居ませんが・・・)

因みに木枠の材木ですが帝国日本陸軍は主に松系の材木を使用していました(理由は不明)

後、表面の毛皮は制定当初は馬皮でしたがそののち犬・牛皮も使用されて

居ます(日露戦の兵員増強の関係で)

後、画像を見て思ったのですが検定印の大正九年は私検ですが、「辛亥革命(1911年~)」以降日本は当時の支那の(孫文・袁世凱派)に物的援助

をしていましたから(背嚢を製作した支那人がそこまで考えるかなぁ?)その関係でしょうか?

最後に>飯盒は明治期の物は小型だからなのかもしれません

何を根拠に?

飯盒は明治期方が若干ですが、大きいです!(明治・大正期は主に二重飯盒を使用しているんで)

アレの擦り過ぎで思考回路がイカレたかなぁ(笑)

帝国陸軍の装備品の基本を忘れては駄目ですよ!

ん?プログの上から4番目の毛皮のアップ画像はアンチョビさんの腕のアップ画像ですか?

たまには複製品の帝国海軍物や煙草・糧秣品の関係品も見たいですねー

おホ〇のアンチョビさん!

今回の議題は「海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢」ですか?

海外製品と云うと支那製かなぁ?

どう見ても東京・御徒町商店の技術をパクッたのしか思えない(意味深)

まぁ、複製品奉信マニアさんなら価格が安価な方が良いのかなぁ?

さて今回の海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢ですが、日清・日露の明治期の背嚢をモデルにして居ますね~

なぜかと云うと初期の明治期背嚢では木枠が塗装されています(柿渋?)

で今回の様な色です(実物では角に布テープは貼って居ませんが・・・)

因みに木枠の材木ですが帝国日本陸軍は主に松系の材木を使用していました(理由は不明)

後、表面の毛皮は制定当初は馬皮でしたがそののち犬・牛皮も使用されて

居ます(日露戦の兵員増強の関係で)

後、画像を見て思ったのですが検定印の大正九年は私検ですが、「辛亥革命(1911年~)」以降日本は当時の支那の(孫文・袁世凱派)に物的援助

をしていましたから(背嚢を製作した支那人がそこまで考えるかなぁ?)その関係でしょうか?

最後に>飯盒は明治期の物は小型だからなのかもしれません

何を根拠に?

飯盒は明治期方が若干ですが、大きいです!(明治・大正期は主に二重飯盒を使用しているんで)

アレの擦り過ぎで思考回路がイカレたかなぁ(笑)

帝国陸軍の装備品の基本を忘れては駄目ですよ!

ん?プログの上から4番目の毛皮のアップ画像はアンチョビさんの腕のアップ画像ですか?

たまには複製品の帝国海軍物や煙草・糧秣品の関係品も見たいですねー

Posted by 参謀本部 at 2017年08月12日 22:48

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。