2018年05月05日

KTW製 電動ガン 日本軍 九六式軽機関銃(第4ロット)

皆さんおはこんばんちは。

休みに入って時間が余りましたので

今回は久しぶりに大物のトイガンをご紹介したいと思います。

既にTwitterではご報告させて頂きましたが・・・

まずはいつも通り画像をば。

こちらはKTW製 電動ガン 日本軍 九六式軽機関銃(第4ロット)になります。

久し振りの大物トイガンです。私の所有するトイガンで一番高価な品になりました(汗

当然新品で購入したのですが・・・

皆さんご存知の通り今年の夏には海外メーカーから九六式軽機関銃の電動ガンが発売されますね。

出来れば今年中にはKTWの軽機関銃を購入しようと考えていたのですが

その時期を『海外製の九六式軽機関銃の発売が決定したら』と自分の中で決めていましたので

予算が苦しかったのですが・・・何とか無事購入するに至りました。

(補填の為装備品を結構処分しましたが・・・・)

ちなみに12年ほど前にアドベンの外部ソースガスガンの九六式軽機間銃を一時期所有していましたが

可動部は少ない耐久性もなく何より実銃よりも小さなスケールですぐ手放してしまいました。

KTWさんが電動ガンで九六式軽機を発売された時は驚き

当時はとても購入できない高嶺の花でしたが・・・まさか購入出来るまでになるとは・・・今でも信じられません。

それは見ていきたいと思います。まずは箱の紹介から。

重量のある軽機という事もありKTWさんでは木箱に銃を入れられています。

木箱という事でさらに重量があるのですが保管と運搬の面からみると

とても有難いですね。高価なトイガンですので厳重に収納する事が出来ます。

木箱の表の隅にはKTWと九六式軽機のシールが貼られています。

箱の側面には木箱を傷つけない為の小さな足が設けられています。

木箱は蝶番があり開閉が容易になっています。

続いては木箱の上面(蓋固定部)の画像。

木箱の開閉と固定は画像の金具で行います。

長さのある木箱ですので蓋の固定はこの金具4つで行います。

取っ手の画像。

金具のある上面には取っ手は取り付けられています。

銃を含めると箱は重く長さもありこの取っ手だけでは持ち運びには少々不便ではありますが

それでも有る無しでは全く違います。こちらも有難い作りですね・・・!

箱を開けてみた画像。

画像は到着直後の状態ではなく発泡スチロールを取り除いたり逆にクッション材を追加したりしてます。

木箱は弾倉(マガジン)収納スペースがあり銃本体は極力負荷が掛からないように作られています。

やはり木箱だと雰囲気が違いますねぇ・・・!木箱に入ったトイガンは初めてですので新鮮です!

続いては説明書の画像。

本品はKTWさん初の電動ガンですので説明書はかなり厚めでは?と思っていたのですが

実際はそうでもなく良くまとめられた内容になっています。

説明書にはBB弾の装填の仕方、バッテリーの収納方法。

弾倉の装填方法など基本的な操作法が記載されています。

パーツ一覧。

電動ガンという事もありパーツ類はとても多くなっています。

しかし部品1つ1つしっかり一覧表に載っています。

こちらはKTW愛用者カードとHOP調整用レンチと床尾板用別仕様の止めネジです。

KTWさんには何度もお世話になっていますが

愛用者カードは今まで一度も送った事はないですね・・・

続いては付属の布製負い革(スリング)になります。

KTWさんの九六式軽機には負い革が付属していたのですね・・・知りませんでした。

とても得した気分になりました。

負い革(スリング)の茄子環と調整金具の画像。

金具は厚く堅牢の物ですが軽機用に用いられる独特な三角形の物では無いようです。

小銃用同様に軽機関銃用も実物でも布製の物もあったのでしょうか?

いずれにしましてもKTWさんが付けてくれていますのでこれは負い革とし十分な耐久性があるとという事だと思います。

これは使い道がありそうですね・・・!

お次は予備弾倉(マガジン)とBBローダーの画像。

KTWさんの九六式軽機では弾倉は2つ付属します。

弾倉もKTWさんでは高価ですので予備にもう1つ付くのは嬉しい限りですね。

弾倉(マガジン)の全体画像。

実銃では6.5mm弾を使用しますが弾倉はかなり大型です。

実銃では装弾数は30発ですがトイガンでは58発になります。

弾倉の上下からの画像。

弾倉は東京マルイの電動コンパクトガンVz61スコーピオン用マガジンをそのまま流用されています。

あえて他社製マガジンを使用するのはコスト面でも中々賢い選択だと思います。

マルイ製ともあれば信頼性も高いですし加工すればこのスコーピオン用マガジンのみでも使用できるそうです。

弾倉の下部(爪部)の画像。

マガジンのガワは鉄製ですがこの爪の部分の材質は異なっています。

樹脂製でしょうか?

マガジン側面の画像。

側面の溝は個性的です。

前部は凹む形の溝になっており、後方2つは突起になっています。

握りやすくする為の設計でしょうか。面白いですね。

弾倉後部の画像。

実銃では弾倉にカウンターが付いており4発以下になると数字が表示されるようになっています。

しかしトイガンでは再現されていません。ですが表示される穴は再現されていますので

十分な出来だと思います。

さてそれでは銃本体を見ていきたいと思います。

アルミだけでなく鉄素材も多様されており重量は7.6kgもあります。

二脚が付いてる軽機ですので重量バランスは悪いと思いきや。。。

私が持った感触では意外に重量バランスは悪くないと感じました。

トイガンとはいえさすがは日本人が設計した銃だけありますね・・・!

まずは機関部の画像になります。

トイガンとはいえ可動部が多く九六式ならではの独特の作りを再現されています。

こちらは機関部左側面にある蹴子蓋(エキストラクターカバー)の画像。

この蹴子蓋(エキストラクターカバー)は可動します。

この蓋を開くことで分解用のキャップボルトが現れます。

可動するのは感動ですね・・・!一体成型でないのは素晴らしいですね!

T型槓桿(チャージングハンドル)の画像。

槓桿はここまで作り込まれておりダミーながらこちらも可動します。

やはり槓桿は動いてくれた方が断然良いですよね!

可動範囲はここまでです。

引いた槓桿はバネの力では戻りませんがそれでも動いてくれるだけで万々歳ですね。

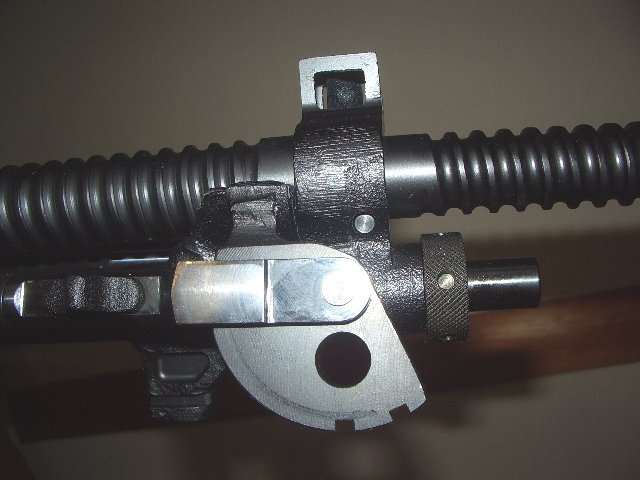

続いてはドラム型照尺の画像。

距離に応じてドラム型ダイヤルを回して照尺を調整する構造になっています。

ZB26の物に似た作りですね。

照尺を上から見た画像。

数字の描かれた目盛りは上からでは見られません。

ダイヤルを回すと照尺も動きダイヤル横にある小窓に距離を示す数字が表れます。

左右の調整はこの部分で行います。

ノブを引っ張りながら回すことで左右に移動させることができます。

穴型照門(ヒープサイト)になっており暗闇でも照準しし易くする為か

照門の下に緑色の点が存在します。

かなり精密に仕上げられています。

照尺横にある照準眼鏡用台座の画像。

横には照準眼鏡を装着する為の台座が設けられています。

実物の照準眼鏡を装着する事が出来ます。

いつの日か・・・照準眼鏡を載せてみたいものですね!

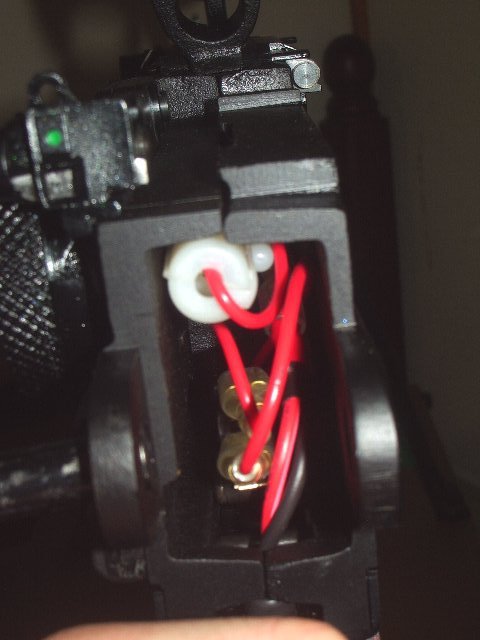

続いて右側面部にある排莢カバー部の画像。

排莢カバーも可動し開いて排出口が見る事が出来ます。

排出口は勿論ダミーですがこの排出口からメカBOXが確認出来ます。

アドベン製では可動せずフレームと一体型になっていましたが・・・

段違いの再現度、素晴らしいクオリティです。

こちらは上部にある弾倉蓋の画像になります。

弾倉蓋は開閉し装填口を保護する事が可能です。

弾倉蓋の固定は確実で閉めている時にグラつきはありません。

この蓋もいくつもの部品で構成されており適当な一体型ではありません。

弾倉蓋を開いた状態の画像。

弾倉蓋のロックの爪を外して開きます。

ロックの爪は今ロット(第4ロット)から鉄製に変わりましたが

何度か繰り返すとフレームが傷付いてしまいますね。

装填口の画像。

メカBOXとチャンバーが装填口から確認出来ます。

HOPの調整は装填口のチャンバー上にあるアンスコ(六角止めネジ)で行います。

弾倉(マガジン)を外さないとHOPの調整は出来ませんが

別段不自由という事はなさそうです。

それではここで弾倉を装着してみたいと思います。

弾倉蓋を開いて弾倉(マガジン)を挿入します。

まず弾倉(マガジン)を挿入しますがまず前部の爪を入れてから後部を入れます。

弾倉を装填した状態の画像。

説明書ではカチッと音がするまで挿すのですが・・・

どうも私の場合は上手くいきません、

個体差というよりも勢いを付けるのを躊躇しているからでしょうか。

弾倉を取り外す際の画像。

弾倉止めを押して弾倉を外します。

私の軽機ではこの操作もスムーズではありません。

やはり少し続けて慣らしていった方が良いのでしょうか。

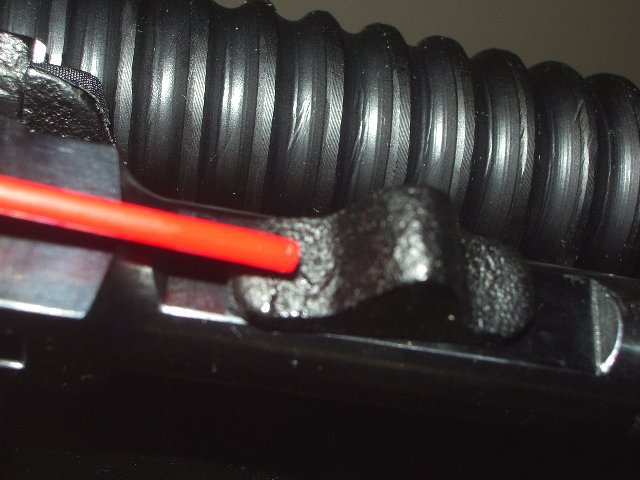

こちらは弾倉止めの画像。

弾倉止めのレバーは大型で操作し易い物になっています。

また前方の視界を確保する為か穴が開いているのも特徴です。

続いては左側面にある安全栓の画像。

セレクターの操作は安全位置と発射位置の2つがあり

発射位置はフルオート(連射)のみになっています。

引き金と用心鉄部の画像。

引き金は長く出来ているのが特徴で用心鉄を貫通しています。

お次は機関部底にある点検口カバーの画像になります。

底にある部分という事もあり省かれてもおかしくないのですが

KTWさんはちゃんと開閉出来る構造を再現しています。

点検口カバー内部の画像。

このカバーからメカBOXを確認する事が出来ます。

実際にメカBOXの点検に使えそうですね。

後部の尾筒底の画像。

この尾筒底も一体型ではなく別パーツで再現されています。

そして本体から取り外すことも可能です。

尾筒底を取り外すのは至って簡単です。

レバーを上に上げてレバー自体を抜いてやれば尾筒底を外せます。

外すと配線が現れます。

ヒューズの交換や分解の際にこの操作を行います。

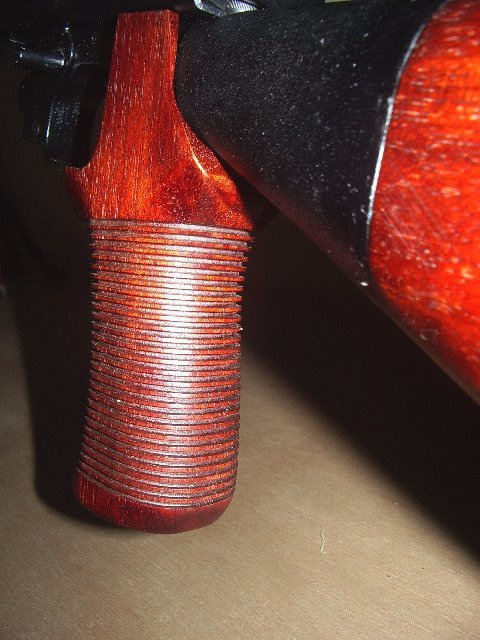

続いては握把(グリップ部)の画像になります。

こちらもKTWさんならではの握把となっています。

木は鬼グルミが使用されており赤身のある美しい色合いになっています。

溝も綺麗に均等に仕上がっており美しく高級感さえ感じる品です。

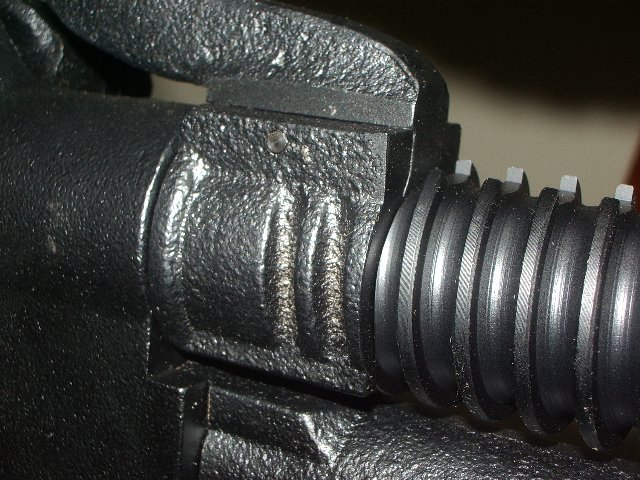

こちらは機関部前側の画像。

こちらも目を見張る箇所が多々あります。

右側面の刻印の画像。

少し薄くなっていますが小倉造兵廠のマークと九六式の刻印。

その下は製造番号が打たれています。

製造番号から第4ロットであることがわかりますね。

こちらは銃身止めボルト&ナット部の画像になります。

このボルトとナットを外す事で実際に銃身を外す事が可能です。

インナーバレルはさすがに外れませんがそれでもこの操作を楽しめるのは秀逸ですね。

あえて予備銃身を購入してみるのも面白いかもしれません。

こちらは提把(キャリングハンドル)の画像になります。

こちらの出来も中々です・・・!

提把(キャリングハンドル)は鉄製で堅牢そうな印象です。

実銃同様に冷却フィンの形状に合わせて作られているのも再現されています。

提把のズーム画像。

提把の独特の形状も余すことなく再現されています。

溝や色合いは勿論の事、飴のようなカーブした形状を見事再現しています。

お次は銃身、瓦斯筒、二脚など前部の画像になります。

冷却フィンが何とも格好良いですね・・・!

そういえばこのフィンの数は九六式と九九式とでは数が異なると聞いたのですが

九六式の方が多いのでしょうか。

提把前の冷却フィンの画像。

提把前の冷却フィン上部はフィンがいくつか欠けたような作りになっています。

提把を移動させるためにこのような作りになっているのでしょうか。

興味深い箇所がいくつもありますね・・・!

こちらは銃身下にある瓦斯筒の負い革取り付け部の画像。

負い革の茄子環を装着するので金具は台形の形状をしています。

瓦斯筒の下部の画像。

瓦斯筒の前方下部には画像ような合計8つの瓦斯抜き穴?が存在します。

ダミーですがこの穴の存在は知りませんでした・・・

実際に手に取ってみて新たに知る事が出来勉強になりますね。

続いては二脚の画像になります。

この二脚の作りも極めて重要です。

頑丈さだけでなく再現度も気になりますね・・・!

こちらは二脚基部の画像。

この基部の形状で九六式の前期型、後期型に分かれるそうなのですが・・・

2穴のガードのような物で区別するのでしょうか?

二脚の展開ですがこのボタンを引きながら脚を移動させて展開します。

二脚は3段階の位置に調節可能です、

まずは二脚を折り畳んだ状態の画像。

一番嵩張らない位置ですが脚が本体に干渉して傷が付かないか心配です。

折り畳んだ状態の九六式軽機関銃の全体画像。

う~ん・・・二脚畳んでも格好良いですねぇ・・・!

二脚の脚底の画像。

脚底は左右で形状が異なっております。

これも実銃同様でKTWさんはこのあまり知られていない構造も再現しています。

ちなみに脚の長さは伸ばしたり縮めたりと調整するは出来ません。

二脚基部の下部からの画像。

着剣装置は勿論ついています。

そして同じKTWさんの三十年式銃剣を装着可能です。(当然)

続いては二脚を展開位置①にした状態。

展開位置①にした軽機の全体画像。

続いては二脚展開位置②にしてみた状態です。

展開位置②にした軽機の全体画像。

このポジションは二脚を前方に突き出す形になりますが高さは低くなります。

これで脚の高さを調節したのでしょう。

展開位置②にした状態の別角度の画像。

この位置も構え易そうですね。

こちらは瓦斯筒先端にある規整子(レギュレーター部)の画像。

実銃ではこの部分でガス圧の調整を行います。

トイガンではそのような機能はありませんがこの部分は取り外す事が出来ます。

続いては銃口部と照星部の画像になります。

照星部のズーム画像。

照星のは後方の照尺に合わせて左側に片寄っています。

照星は左右にガードのある作りになっております。

また照星の後ろ側頂点部には照門部同じように緑色の塗料が塗られています。

銃口部の画像。

銃口にはネジが切ってあり、消炎器を装着する事が出来ます。

また銃口蓋も装着する為のスリットも存在します。

いずれも未入手ですが・・・いずれは手に入れたいものですね。

続いては銃床部の画像になります。

銃床も握把、提把の鬼グルミ材で作られており

赤みのある色合いをしています。模様も美しいですね。

銃床基部の画像。

本品では銃床にバッテリーを収納しますので

この基部の中は空洞になっています。

この基部を銃床からの取り外す際は上下2本のネジ行います。

銃床の負い革取り付け(スリングベイル)部の画像になります。

金具は正方形に近い形状をしており茄子環を装着する為の仕様になっています。

床尾板の画像。

床尾板は上側に滑り止めの溝が設けられています。

床尾板は上下のネジで取り外せ銃床内部にバッテリーを収納します。

さてそれでは最後に既に所有している軽機用装具と合わせてみたいと思います。

こちらは2年ほど前に当ブログで紹介させて頂きましたが海外製複製軽機用負い革になります。

これを装着してみたいと思います。

当然問題なく装着可能です。

やはり本革製は栄えますね・・!

スリングベイルの金具に茄子環も問題なく装着出来ます。

こちらは複製の弾帯嚢、工具嚢、バラ弾入れになります。

ようやくこいつらを活用する事が出来ます・・・!

弾倉は丁度2つありますので中田商店製複製軽機用弾倉嚢に収納していみたいと思います。

弾倉嚢には仕切りが無いので容易に収納可能です。

さて以上でKTW製 電動ガン 日本軍 九六式軽機関銃(第4ロット)の紹介になります。

相変わらず実射レポートはしていませんが・・・ご了承下さい(汗

KTW製の九六式軽機関銃ですが重量もあり高価という事もあり

恐らく私はサバゲで使用する事恐らく無いと思います・・・

しかし細部に出来は脱帽物です。手に取って初めて知った構造もあります。

日本のトイガン史に残る名銃だと思います。

ただ残念な箇所が無い訳でもありません。

モナカ構造で材質によって表面は粗く凸凹しております。

価格もやはりネックです。思い切ってサバゲで使うのは少々躊躇してしまいます。

今年の夏には海外製の九六式軽機関銃が発売されるそうですが

こちらも大いに気になりますね。悪い影響がなければ良いのですが・・・

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

休みに入って時間が余りましたので

今回は久しぶりに大物のトイガンをご紹介したいと思います。

既にTwitterではご報告させて頂きましたが・・・

まずはいつも通り画像をば。

こちらはKTW製 電動ガン 日本軍 九六式軽機関銃(第4ロット)になります。

久し振りの大物トイガンです。私の所有するトイガンで一番高価な品になりました(汗

当然新品で購入したのですが・・・

皆さんご存知の通り今年の夏には海外メーカーから九六式軽機関銃の電動ガンが発売されますね。

出来れば今年中にはKTWの軽機関銃を購入しようと考えていたのですが

その時期を『海外製の九六式軽機関銃の発売が決定したら』と自分の中で決めていましたので

予算が苦しかったのですが・・・何とか無事購入するに至りました。

(補填の為装備品を結構処分しましたが・・・・)

ちなみに12年ほど前にアドベンの外部ソースガスガンの九六式軽機間銃を一時期所有していましたが

可動部は少ない耐久性もなく何より実銃よりも小さなスケールですぐ手放してしまいました。

KTWさんが電動ガンで九六式軽機を発売された時は驚き

当時はとても購入できない高嶺の花でしたが・・・まさか購入出来るまでになるとは・・・今でも信じられません。

それは見ていきたいと思います。まずは箱の紹介から。

重量のある軽機という事もありKTWさんでは木箱に銃を入れられています。

木箱という事でさらに重量があるのですが保管と運搬の面からみると

とても有難いですね。高価なトイガンですので厳重に収納する事が出来ます。

木箱の表の隅にはKTWと九六式軽機のシールが貼られています。

箱の側面には木箱を傷つけない為の小さな足が設けられています。

木箱は蝶番があり開閉が容易になっています。

続いては木箱の上面(蓋固定部)の画像。

木箱の開閉と固定は画像の金具で行います。

長さのある木箱ですので蓋の固定はこの金具4つで行います。

取っ手の画像。

金具のある上面には取っ手は取り付けられています。

銃を含めると箱は重く長さもありこの取っ手だけでは持ち運びには少々不便ではありますが

それでも有る無しでは全く違います。こちらも有難い作りですね・・・!

箱を開けてみた画像。

画像は到着直後の状態ではなく発泡スチロールを取り除いたり逆にクッション材を追加したりしてます。

木箱は弾倉(マガジン)収納スペースがあり銃本体は極力負荷が掛からないように作られています。

やはり木箱だと雰囲気が違いますねぇ・・・!木箱に入ったトイガンは初めてですので新鮮です!

続いては説明書の画像。

本品はKTWさん初の電動ガンですので説明書はかなり厚めでは?と思っていたのですが

実際はそうでもなく良くまとめられた内容になっています。

説明書にはBB弾の装填の仕方、バッテリーの収納方法。

弾倉の装填方法など基本的な操作法が記載されています。

パーツ一覧。

電動ガンという事もありパーツ類はとても多くなっています。

しかし部品1つ1つしっかり一覧表に載っています。

こちらはKTW愛用者カードとHOP調整用レンチと床尾板用別仕様の止めネジです。

KTWさんには何度もお世話になっていますが

愛用者カードは今まで一度も送った事はないですね・・・

続いては付属の布製負い革(スリング)になります。

KTWさんの九六式軽機には負い革が付属していたのですね・・・知りませんでした。

とても得した気分になりました。

負い革(スリング)の茄子環と調整金具の画像。

金具は厚く堅牢の物ですが軽機用に用いられる独特な三角形の物では無いようです。

小銃用同様に軽機関銃用も実物でも布製の物もあったのでしょうか?

いずれにしましてもKTWさんが付けてくれていますのでこれは負い革とし十分な耐久性があるとという事だと思います。

これは使い道がありそうですね・・・!

お次は予備弾倉(マガジン)とBBローダーの画像。

KTWさんの九六式軽機では弾倉は2つ付属します。

弾倉もKTWさんでは高価ですので予備にもう1つ付くのは嬉しい限りですね。

弾倉(マガジン)の全体画像。

実銃では6.5mm弾を使用しますが弾倉はかなり大型です。

実銃では装弾数は30発ですがトイガンでは58発になります。

弾倉の上下からの画像。

弾倉は東京マルイの電動コンパクトガンVz61スコーピオン用マガジンをそのまま流用されています。

あえて他社製マガジンを使用するのはコスト面でも中々賢い選択だと思います。

マルイ製ともあれば信頼性も高いですし加工すればこのスコーピオン用マガジンのみでも使用できるそうです。

弾倉の下部(爪部)の画像。

マガジンのガワは鉄製ですがこの爪の部分の材質は異なっています。

樹脂製でしょうか?

マガジン側面の画像。

側面の溝は個性的です。

前部は凹む形の溝になっており、後方2つは突起になっています。

握りやすくする為の設計でしょうか。面白いですね。

弾倉後部の画像。

実銃では弾倉にカウンターが付いており4発以下になると数字が表示されるようになっています。

しかしトイガンでは再現されていません。ですが表示される穴は再現されていますので

十分な出来だと思います。

さてそれでは銃本体を見ていきたいと思います。

アルミだけでなく鉄素材も多様されており重量は7.6kgもあります。

二脚が付いてる軽機ですので重量バランスは悪いと思いきや。。。

私が持った感触では意外に重量バランスは悪くないと感じました。

トイガンとはいえさすがは日本人が設計した銃だけありますね・・・!

まずは機関部の画像になります。

トイガンとはいえ可動部が多く九六式ならではの独特の作りを再現されています。

こちらは機関部左側面にある蹴子蓋(エキストラクターカバー)の画像。

この蹴子蓋(エキストラクターカバー)は可動します。

この蓋を開くことで分解用のキャップボルトが現れます。

可動するのは感動ですね・・・!一体成型でないのは素晴らしいですね!

T型槓桿(チャージングハンドル)の画像。

槓桿はここまで作り込まれておりダミーながらこちらも可動します。

やはり槓桿は動いてくれた方が断然良いですよね!

可動範囲はここまでです。

引いた槓桿はバネの力では戻りませんがそれでも動いてくれるだけで万々歳ですね。

続いてはドラム型照尺の画像。

距離に応じてドラム型ダイヤルを回して照尺を調整する構造になっています。

ZB26の物に似た作りですね。

照尺を上から見た画像。

数字の描かれた目盛りは上からでは見られません。

ダイヤルを回すと照尺も動きダイヤル横にある小窓に距離を示す数字が表れます。

左右の調整はこの部分で行います。

ノブを引っ張りながら回すことで左右に移動させることができます。

穴型照門(ヒープサイト)になっており暗闇でも照準しし易くする為か

照門の下に緑色の点が存在します。

かなり精密に仕上げられています。

照尺横にある照準眼鏡用台座の画像。

横には照準眼鏡を装着する為の台座が設けられています。

実物の照準眼鏡を装着する事が出来ます。

いつの日か・・・照準眼鏡を載せてみたいものですね!

続いて右側面部にある排莢カバー部の画像。

排莢カバーも可動し開いて排出口が見る事が出来ます。

排出口は勿論ダミーですがこの排出口からメカBOXが確認出来ます。

アドベン製では可動せずフレームと一体型になっていましたが・・・

段違いの再現度、素晴らしいクオリティです。

こちらは上部にある弾倉蓋の画像になります。

弾倉蓋は開閉し装填口を保護する事が可能です。

弾倉蓋の固定は確実で閉めている時にグラつきはありません。

この蓋もいくつもの部品で構成されており適当な一体型ではありません。

弾倉蓋を開いた状態の画像。

弾倉蓋のロックの爪を外して開きます。

ロックの爪は今ロット(第4ロット)から鉄製に変わりましたが

何度か繰り返すとフレームが傷付いてしまいますね。

装填口の画像。

メカBOXとチャンバーが装填口から確認出来ます。

HOPの調整は装填口のチャンバー上にあるアンスコ(六角止めネジ)で行います。

弾倉(マガジン)を外さないとHOPの調整は出来ませんが

別段不自由という事はなさそうです。

それではここで弾倉を装着してみたいと思います。

弾倉蓋を開いて弾倉(マガジン)を挿入します。

まず弾倉(マガジン)を挿入しますがまず前部の爪を入れてから後部を入れます。

弾倉を装填した状態の画像。

説明書ではカチッと音がするまで挿すのですが・・・

どうも私の場合は上手くいきません、

個体差というよりも勢いを付けるのを躊躇しているからでしょうか。

弾倉を取り外す際の画像。

弾倉止めを押して弾倉を外します。

私の軽機ではこの操作もスムーズではありません。

やはり少し続けて慣らしていった方が良いのでしょうか。

こちらは弾倉止めの画像。

弾倉止めのレバーは大型で操作し易い物になっています。

また前方の視界を確保する為か穴が開いているのも特徴です。

続いては左側面にある安全栓の画像。

セレクターの操作は安全位置と発射位置の2つがあり

発射位置はフルオート(連射)のみになっています。

引き金と用心鉄部の画像。

引き金は長く出来ているのが特徴で用心鉄を貫通しています。

お次は機関部底にある点検口カバーの画像になります。

底にある部分という事もあり省かれてもおかしくないのですが

KTWさんはちゃんと開閉出来る構造を再現しています。

点検口カバー内部の画像。

このカバーからメカBOXを確認する事が出来ます。

実際にメカBOXの点検に使えそうですね。

後部の尾筒底の画像。

この尾筒底も一体型ではなく別パーツで再現されています。

そして本体から取り外すことも可能です。

尾筒底を取り外すのは至って簡単です。

レバーを上に上げてレバー自体を抜いてやれば尾筒底を外せます。

外すと配線が現れます。

ヒューズの交換や分解の際にこの操作を行います。

続いては握把(グリップ部)の画像になります。

こちらもKTWさんならではの握把となっています。

木は鬼グルミが使用されており赤身のある美しい色合いになっています。

溝も綺麗に均等に仕上がっており美しく高級感さえ感じる品です。

こちらは機関部前側の画像。

こちらも目を見張る箇所が多々あります。

右側面の刻印の画像。

少し薄くなっていますが小倉造兵廠のマークと九六式の刻印。

その下は製造番号が打たれています。

製造番号から第4ロットであることがわかりますね。

こちらは銃身止めボルト&ナット部の画像になります。

このボルトとナットを外す事で実際に銃身を外す事が可能です。

インナーバレルはさすがに外れませんがそれでもこの操作を楽しめるのは秀逸ですね。

あえて予備銃身を購入してみるのも面白いかもしれません。

こちらは提把(キャリングハンドル)の画像になります。

こちらの出来も中々です・・・!

提把(キャリングハンドル)は鉄製で堅牢そうな印象です。

実銃同様に冷却フィンの形状に合わせて作られているのも再現されています。

提把のズーム画像。

提把の独特の形状も余すことなく再現されています。

溝や色合いは勿論の事、飴のようなカーブした形状を見事再現しています。

お次は銃身、瓦斯筒、二脚など前部の画像になります。

冷却フィンが何とも格好良いですね・・・!

そういえばこのフィンの数は九六式と九九式とでは数が異なると聞いたのですが

九六式の方が多いのでしょうか。

提把前の冷却フィンの画像。

提把前の冷却フィン上部はフィンがいくつか欠けたような作りになっています。

提把を移動させるためにこのような作りになっているのでしょうか。

興味深い箇所がいくつもありますね・・・!

こちらは銃身下にある瓦斯筒の負い革取り付け部の画像。

負い革の茄子環を装着するので金具は台形の形状をしています。

瓦斯筒の下部の画像。

瓦斯筒の前方下部には画像ような合計8つの瓦斯抜き穴?が存在します。

ダミーですがこの穴の存在は知りませんでした・・・

実際に手に取ってみて新たに知る事が出来勉強になりますね。

続いては二脚の画像になります。

この二脚の作りも極めて重要です。

頑丈さだけでなく再現度も気になりますね・・・!

こちらは二脚基部の画像。

この基部の形状で九六式の前期型、後期型に分かれるそうなのですが・・・

2穴のガードのような物で区別するのでしょうか?

二脚の展開ですがこのボタンを引きながら脚を移動させて展開します。

二脚は3段階の位置に調節可能です、

まずは二脚を折り畳んだ状態の画像。

一番嵩張らない位置ですが脚が本体に干渉して傷が付かないか心配です。

折り畳んだ状態の九六式軽機関銃の全体画像。

う~ん・・・二脚畳んでも格好良いですねぇ・・・!

二脚の脚底の画像。

脚底は左右で形状が異なっております。

これも実銃同様でKTWさんはこのあまり知られていない構造も再現しています。

ちなみに脚の長さは伸ばしたり縮めたりと調整するは出来ません。

二脚基部の下部からの画像。

着剣装置は勿論ついています。

そして同じKTWさんの三十年式銃剣を装着可能です。(当然)

続いては二脚を展開位置①にした状態。

展開位置①にした軽機の全体画像。

続いては二脚展開位置②にしてみた状態です。

展開位置②にした軽機の全体画像。

このポジションは二脚を前方に突き出す形になりますが高さは低くなります。

これで脚の高さを調節したのでしょう。

展開位置②にした状態の別角度の画像。

この位置も構え易そうですね。

こちらは瓦斯筒先端にある規整子(レギュレーター部)の画像。

実銃ではこの部分でガス圧の調整を行います。

トイガンではそのような機能はありませんがこの部分は取り外す事が出来ます。

続いては銃口部と照星部の画像になります。

照星部のズーム画像。

照星のは後方の照尺に合わせて左側に片寄っています。

照星は左右にガードのある作りになっております。

また照星の後ろ側頂点部には照門部同じように緑色の塗料が塗られています。

銃口部の画像。

銃口にはネジが切ってあり、消炎器を装着する事が出来ます。

また銃口蓋も装着する為のスリットも存在します。

いずれも未入手ですが・・・いずれは手に入れたいものですね。

続いては銃床部の画像になります。

銃床も握把、提把の鬼グルミ材で作られており

赤みのある色合いをしています。模様も美しいですね。

銃床基部の画像。

本品では銃床にバッテリーを収納しますので

この基部の中は空洞になっています。

この基部を銃床からの取り外す際は上下2本のネジ行います。

銃床の負い革取り付け(スリングベイル)部の画像になります。

金具は正方形に近い形状をしており茄子環を装着する為の仕様になっています。

床尾板の画像。

床尾板は上側に滑り止めの溝が設けられています。

床尾板は上下のネジで取り外せ銃床内部にバッテリーを収納します。

さてそれでは最後に既に所有している軽機用装具と合わせてみたいと思います。

こちらは2年ほど前に当ブログで紹介させて頂きましたが海外製複製軽機用負い革になります。

これを装着してみたいと思います。

当然問題なく装着可能です。

やはり本革製は栄えますね・・!

スリングベイルの金具に茄子環も問題なく装着出来ます。

こちらは複製の弾帯嚢、工具嚢、バラ弾入れになります。

ようやくこいつらを活用する事が出来ます・・・!

弾倉は丁度2つありますので中田商店製複製軽機用弾倉嚢に収納していみたいと思います。

弾倉嚢には仕切りが無いので容易に収納可能です。

さて以上でKTW製 電動ガン 日本軍 九六式軽機関銃(第4ロット)の紹介になります。

相変わらず実射レポートはしていませんが・・・ご了承下さい(汗

KTW製の九六式軽機関銃ですが重量もあり高価という事もあり

恐らく私はサバゲで使用する事恐らく無いと思います・・・

しかし細部に出来は脱帽物です。手に取って初めて知った構造もあります。

日本のトイガン史に残る名銃だと思います。

ただ残念な箇所が無い訳でもありません。

モナカ構造で材質によって表面は粗く凸凹しております。

価格もやはりネックです。思い切ってサバゲで使うのは少々躊躇してしまいます。

今年の夏には海外製の九六式軽機関銃が発売されるそうですが

こちらも大いに気になりますね。悪い影響がなければ良いのですが・・・

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

Posted by アンチョビことチビ at 16:50│Comments(4)

│トイガン

この記事へのコメント

>> カミカゼ軍曹さん

はじめまして!1年以上放置してしまい本当に申し訳御座いません(汗

将校装備を収集されているのですね!

ブログ再開したいと思いますのでどうか気長にお待ち頂けましたら幸いで御座います。

はじめまして!1年以上放置してしまい本当に申し訳御座いません(汗

将校装備を収集されているのですね!

ブログ再開したいと思いますのでどうか気長にお待ち頂けましたら幸いで御座います。

Posted by アンチョビことチビ at 2019年06月12日 21:39

at 2019年06月12日 21:39

at 2019年06月12日 21:39

at 2019年06月12日 21:39>>孤高の戦士あーみーさん

1年以上放置してしまい申し訳御座いません(汗

あれからS&Tが九六式軽機を発売し、

あっという間に売れてしまいましたね・・・

私は両方購入しておりますが・・・正直複雑です。

あの価格ではKTWさんは太刀打ちできません、

1年以上放置してしまい申し訳御座いません(汗

あれからS&Tが九六式軽機を発売し、

あっという間に売れてしまいましたね・・・

私は両方購入しておりますが・・・正直複雑です。

あの価格ではKTWさんは太刀打ちできません、

Posted by アンチョビことチビ at 2019年06月12日 21:37

at 2019年06月12日 21:37

at 2019年06月12日 21:37

at 2019年06月12日 21:37初めまして。いつもブログを楽しく拝見させていただいてます。私も日本軍装備を集めています。このように細かい説明とともに写真が載っているのでとても助かってるいます。私が集めている装備は将校なので機関銃は使わないと思いますが...w これからの投稿も楽しみにしています。これからも頑張って下さい!

Posted by カミカゼ軍曹 at 2018年05月26日 21:55

at 2018年05月26日 21:55

at 2018年05月26日 21:55

at 2018年05月26日 21:55アンチョビさんお久しぶりです<(_ _)>

KTWの九六式を買われましたか!!!

自分はお店で拝見したのみですが、日本トイガンの中でも傑作だと思います^^

KTWは本当にいい仕事しますね(^▽^)

自分もいつかはと思っていますが、やはり値段が・・・(-_-;)

海外製の物も発売されたら見てみたいですね^^

実は、去年の夏ごろからベトナム戦争ブームが自分の中でやってきていまして、北ベトナム軍やベトコンにうわきをしており、日本兵をお留守にしてきていました;;

ですが、このブログを久しぶりに拝見し、アンチョビさんの日本軍の思いや情熱を感じて、自分の大和魂が再び燃え上がりました!!

この夏は、燃える大和魂と日本兵でフィールドを駆けまわります!!(だけど時々ナムると思います^^;)

本当に素敵なブログですね!

アンチョビさんこれからも頑張ってください!

有難うございました(^▽^)/♪

KTWの九六式を買われましたか!!!

自分はお店で拝見したのみですが、日本トイガンの中でも傑作だと思います^^

KTWは本当にいい仕事しますね(^▽^)

自分もいつかはと思っていますが、やはり値段が・・・(-_-;)

海外製の物も発売されたら見てみたいですね^^

実は、去年の夏ごろからベトナム戦争ブームが自分の中でやってきていまして、北ベトナム軍やベトコンにうわきをしており、日本兵をお留守にしてきていました;;

ですが、このブログを久しぶりに拝見し、アンチョビさんの日本軍の思いや情熱を感じて、自分の大和魂が再び燃え上がりました!!

この夏は、燃える大和魂と日本兵でフィールドを駆けまわります!!(だけど時々ナムると思います^^;)

本当に素敵なブログですね!

アンチョビさんこれからも頑張ってください!

有難うございました(^▽^)/♪

Posted by 孤高の戦士あーみー at 2018年05月18日 23:23

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。