2017年09月23日

タナカ モデルガン コルト ディクティブ・スペシャル ヘビーウェイトモデル

皆さんおはこんばんちは。

久しぶりにモデルガンを購入しましたので早速ご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像から。

こちらはタナカ製モデルガンのコルト ディクティブ・スペシャル ヘビーウェイトモデルになります。

いやはや久しぶりのリボルバーの購入であります。

コルト系のリボルバーはMGCのローマン以来でしょうか?

最近になってコルトの古いリボルバーが欲しくなってしまい購入しました。

このモデルは1920年代には存在していたのですね。

ポリスポジティブを短くしたモデルらしいですが大恐慌時代には使用されていたのでしょう。

箱と本体の画像。

箱の画像。

ガスガン用と共用でしょうか?

ヘビーウェイト(HW)モデルなのでそれを示すシールが貼られております。

説明書の画像。

説明書は実銃紹介が無く少々味気なく感じますが

タナカらしく操作や注意点、そしてパーツ一覧表がちゃんと記載されております。

ディクティブ・スペシャル本体の画像。

ヘビーウェイト材質もありとても良い外観をしています。

ただ2インチ銃身と短い事もあり元々細身のモデルもあって

重量は軽く感じますね。

またサイズも思ったよりも小振りな印象です。

S&WのKフレームより小型なのでしょうか?

銃を上下から見た画像。

突起の少ないラインが魅力的ですね。

それでは細部をみていきましょう。

画像はシリンダー部の画像。

ヘビーウェイト製という事もあり金属製のような質感を感じさせます。

シリンダーをスイングアウトさせた状態の画像。

装弾数は6発になります。

シリンダーの肉厚は薄めに感じますが38スペシャル弾用なので問題なかったのでしょう。

シリンダーにはちゃんとインサートが存在します。

エジェクターロッドを押した状態の画像。

これでカート(薬莢)を排出します。

エジェクターロッドの画像。

コルトのリボルバーは左側面にあるラッチを引いて

シリンダーをスイングアウトさせます。

左利きの私にはS&Wの「押す」ラッチより

この「引く」ラッチの方が片手で素早く操作出来るので

この部分に関してはコルト製の方が好きですね。

スイングアウトした状態の全体画像。

無骨、パワフルさは無いですが短銃身のリボルバーも悪くないですね!

手に取ってみて携行し易いのが納得出来ました・・・!

ハンマー部の画像。

ハンマーは引き易い溝のある形状。

続いては刻印の画像。

左側面にあるラッチ横にはコルトのエンブレムが刻印されています。

銃身の左右にはディクティブモデルで38スペシャル弾仕様であること。

コルト社製である事が刻印されております。

お次はリア部(本体側)の溝の画像。

リアサイトというよりも溝のサイトです。

一長一短ありますが・・・このサイトだと突起が無いので銃を抜き差しし易いという利点があります。

トリガー部の画像。

トリガーガードに対してトリガーの位置が前より過ぎるような気もしますが

シングルアクションにするとしっかり後退しダブルアクションにすると

ストロークが長いのでこれが正解で問題ありません。

トリガーガード周辺の画像。

パーティングラインは見当たらず綺麗なガードです。

続いては銃身周辺の画像。

このモデルではエジェクターロッドが覆われて(保護)おらず

時代遅れ感が否めませんがだからこそ時代を感じさせクラシカルな魅力があると思います。

フロントサイト部の画像。

段差のあるサイトです。

銃口正面からの画像。

銃身内部にもインサートがあるのが分かりますね。

お次はグリップの画像。

樹脂製で角が丸みのある小さなグリップです。

このままの状態では少々握り難いのでグリップアダプター購入しようか考えております。

グリップ部の前後画像。

細身で丸みがありまさにコンパクトリボルバーといった印象です。

グリップにあるコルトのメダリオンの画像。

美しいですね。このメダリオンのおかげで銃がさらに際立ちます。

続いてはカートの画像。

このモデルガンは発火仕様なのでカートはそれに対応した作りになっています。

カートの底部の画像。

ちゃんと38スペシャルの刻印があり好感が持てますね。

カートを分解した画像。

弾頭部とインナー部がありこの間にキャップ火薬をいれます。

火薬は7mmキャップを使用します。

火薬の装填及び取り外しは付属の専用のローダーで行います。

カート装填中の画像。

やはりリボルバーの醍醐味、魅力は此処にありますね。

モデルガンはガスガンと違い実射性能など気にする必要はないので

カートを装填排出・・・そして空撃ちを存分に楽しめます。

シリンダーにカートを装填した状態の画像。

カートの底(インナー)に大分打痕がありますね・・・

空撃ち専用カートの購入を検討した方が良いのかもしれません。

さて以上でタナカ モデルガン コルト ディクティブ・スペシャル ヘビーウェイトモデルの紹介になります。

久しぶりのリボルバー購入。やっぱりカートを装填させたりと操作が楽しいですね。

いつかは飽きが来ると思いますが・・・存分に遊びたいと思います。

ただ私はモデルガンは発火させない主義ですのであくまで空撃ちのみですね。

このモデルはガスガンでも発売されているのですが・・・

もし購入しサバゲで使うならどんな装備が理想なのでしょうか?

私服警官?探偵?はたまた30年代マフィア・ギャング?

普通に護身用に軍装備で携行していてもおかしくないですね。

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

久しぶりにモデルガンを購入しましたので早速ご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像から。

こちらはタナカ製モデルガンのコルト ディクティブ・スペシャル ヘビーウェイトモデルになります。

いやはや久しぶりのリボルバーの購入であります。

コルト系のリボルバーはMGCのローマン以来でしょうか?

最近になってコルトの古いリボルバーが欲しくなってしまい購入しました。

このモデルは1920年代には存在していたのですね。

ポリスポジティブを短くしたモデルらしいですが大恐慌時代には使用されていたのでしょう。

箱と本体の画像。

箱の画像。

ガスガン用と共用でしょうか?

ヘビーウェイト(HW)モデルなのでそれを示すシールが貼られております。

説明書の画像。

説明書は実銃紹介が無く少々味気なく感じますが

タナカらしく操作や注意点、そしてパーツ一覧表がちゃんと記載されております。

ディクティブ・スペシャル本体の画像。

ヘビーウェイト材質もありとても良い外観をしています。

ただ2インチ銃身と短い事もあり元々細身のモデルもあって

重量は軽く感じますね。

またサイズも思ったよりも小振りな印象です。

S&WのKフレームより小型なのでしょうか?

銃を上下から見た画像。

突起の少ないラインが魅力的ですね。

それでは細部をみていきましょう。

画像はシリンダー部の画像。

ヘビーウェイト製という事もあり金属製のような質感を感じさせます。

シリンダーをスイングアウトさせた状態の画像。

装弾数は6発になります。

シリンダーの肉厚は薄めに感じますが38スペシャル弾用なので問題なかったのでしょう。

シリンダーにはちゃんとインサートが存在します。

エジェクターロッドを押した状態の画像。

これでカート(薬莢)を排出します。

エジェクターロッドの画像。

コルトのリボルバーは左側面にあるラッチを引いて

シリンダーをスイングアウトさせます。

左利きの私にはS&Wの「押す」ラッチより

この「引く」ラッチの方が片手で素早く操作出来るので

この部分に関してはコルト製の方が好きですね。

スイングアウトした状態の全体画像。

無骨、パワフルさは無いですが短銃身のリボルバーも悪くないですね!

手に取ってみて携行し易いのが納得出来ました・・・!

ハンマー部の画像。

ハンマーは引き易い溝のある形状。

続いては刻印の画像。

左側面にあるラッチ横にはコルトのエンブレムが刻印されています。

銃身の左右にはディクティブモデルで38スペシャル弾仕様であること。

コルト社製である事が刻印されております。

お次はリア部(本体側)の溝の画像。

リアサイトというよりも溝のサイトです。

一長一短ありますが・・・このサイトだと突起が無いので銃を抜き差しし易いという利点があります。

トリガー部の画像。

トリガーガードに対してトリガーの位置が前より過ぎるような気もしますが

シングルアクションにするとしっかり後退しダブルアクションにすると

ストロークが長いのでこれが正解で問題ありません。

トリガーガード周辺の画像。

パーティングラインは見当たらず綺麗なガードです。

続いては銃身周辺の画像。

このモデルではエジェクターロッドが覆われて(保護)おらず

時代遅れ感が否めませんがだからこそ時代を感じさせクラシカルな魅力があると思います。

フロントサイト部の画像。

段差のあるサイトです。

銃口正面からの画像。

銃身内部にもインサートがあるのが分かりますね。

お次はグリップの画像。

樹脂製で角が丸みのある小さなグリップです。

このままの状態では少々握り難いのでグリップアダプター購入しようか考えております。

グリップ部の前後画像。

細身で丸みがありまさにコンパクトリボルバーといった印象です。

グリップにあるコルトのメダリオンの画像。

美しいですね。このメダリオンのおかげで銃がさらに際立ちます。

続いてはカートの画像。

このモデルガンは発火仕様なのでカートはそれに対応した作りになっています。

カートの底部の画像。

ちゃんと38スペシャルの刻印があり好感が持てますね。

カートを分解した画像。

弾頭部とインナー部がありこの間にキャップ火薬をいれます。

火薬は7mmキャップを使用します。

火薬の装填及び取り外しは付属の専用のローダーで行います。

カート装填中の画像。

やはりリボルバーの醍醐味、魅力は此処にありますね。

モデルガンはガスガンと違い実射性能など気にする必要はないので

カートを装填排出・・・そして空撃ちを存分に楽しめます。

シリンダーにカートを装填した状態の画像。

カートの底(インナー)に大分打痕がありますね・・・

空撃ち専用カートの購入を検討した方が良いのかもしれません。

さて以上でタナカ モデルガン コルト ディクティブ・スペシャル ヘビーウェイトモデルの紹介になります。

久しぶりのリボルバー購入。やっぱりカートを装填させたりと操作が楽しいですね。

いつかは飽きが来ると思いますが・・・存分に遊びたいと思います。

ただ私はモデルガンは発火させない主義ですのであくまで空撃ちのみですね。

このモデルはガスガンでも発売されているのですが・・・

もし購入しサバゲで使うならどんな装備が理想なのでしょうか?

私服警官?探偵?はたまた30年代マフィア・ギャング?

普通に護身用に軍装備で携行していてもおかしくないですね。

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

2017年09月16日

海外製 複製 日本軍 身体用偽装網

おはこんばんちは。先週はブログ更新出来ずに申し訳御座いませんでした(汗

相変わらず色々ありましてですね・・・

先ほど仕事から帰宅しましたが

即行でブログ投稿したいと思います。

それではいつも通り画像をば。

こちらは海外製 複製 日本軍 身体用偽装網になります。

複製身体用偽装網は過去にSさま製の物をご紹介させて頂きましたが

今回紹介する海外製は後発で3年ほど前に販売された品だったと思います。

発売された当初、Sさま製を参考にしたのでは?という噂もあり気が咎めましたが

他の装備品と合わせて購入・・・ずっと紹介せず放置しておりました(笑

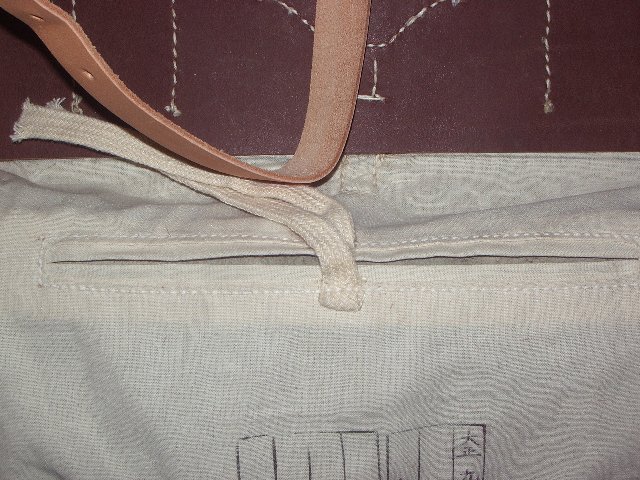

偽装網の画像。

HPに記載されてます通りサイズは大体130cm×130cmの大きさです。

色合いは同じ海外製の鉄帽用偽装網とは異なり妙に青っぽくありません。

ですが実物が使用経年して若干色褪せたような緑です。

網目のズーム画像。

網目は変に歪になっておらず自然な外観だと思います。

偽装網の四方(角)の画像。

角端は紐になっていたり無かったりしております。

続いては先発のSさま製偽装網と簡単に比較してみたいと思います。

右が個人業者Sさま製の複製身体用偽装網。

左が今回紹介する海外製になります。

色合いはほんの少し異なりますが・・・ほぼ近い色合いだと思います。

ですが生地質は海外製は柔らかく、Sさま製は対して硬質な印象です。

ちなみにSさま製偽装網は2つ購入し、1つは友人に

そして1つは自分用にしておりまだまだ現役で御座います。

左が個人業者Sさま製の複製身体用偽装網。

右が今回紹介する海外製になります。

Sさまの偽装網は身体へ縛着用に角端に紐を足しております。

あまり両者に違いが無いように見えますね。

しかしよく見てみると作りに違いが御座います。

この画像は偽装網の端部なのですが此処に違いが御座います。

画像の上が海外製。その下がSさま製になります。

Sさま製の偽装網は端(外周部)は2本以上の紐で作られていますが

海外製では1本紐のみの部分があり偽装網の外周部の作りが異なっております。

外見では分かり難いのですが周囲の紐数で

網の強度や取り回しが変わってくるかもしれません。

この海外製がSさま製または実物を基に制作をされたかは分かりませんが

実物の偽装網は3色の物もありさまざまな種類が存在したようで御座います。

ですのでこの2つの複製品にしましてもどちらが忠実でそうでないのかは判断出来ません。

さて以上で海外製 複製 日本軍 身体用偽装網の紹介になります。

身体用偽装網はサバゲなど野外での使用は勿論の事、

背嚢への縛着アイテムにも最適ですね。

ただ偽装網は装着法をしっかりしていないと草木だけでなく装具にも引っ掛かったりして

邪魔になりますが・・・私は野戦には欠かせない品だと思います。

さて今回は以上になります。

仕事から帰宅して即行作った記事ですので短い内容の無い記事になってしまい

申し訳御座いません(汗

それでは失礼します。

ではでは~

ノシ

相変わらず色々ありましてですね・・・

先ほど仕事から帰宅しましたが

即行でブログ投稿したいと思います。

それではいつも通り画像をば。

こちらは海外製 複製 日本軍 身体用偽装網になります。

複製身体用偽装網は過去にSさま製の物をご紹介させて頂きましたが

今回紹介する海外製は後発で3年ほど前に販売された品だったと思います。

発売された当初、Sさま製を参考にしたのでは?という噂もあり気が咎めましたが

他の装備品と合わせて購入・・・ずっと紹介せず放置しておりました(笑

偽装網の画像。

HPに記載されてます通りサイズは大体130cm×130cmの大きさです。

色合いは同じ海外製の鉄帽用偽装網とは異なり妙に青っぽくありません。

ですが実物が使用経年して若干色褪せたような緑です。

網目のズーム画像。

網目は変に歪になっておらず自然な外観だと思います。

偽装網の四方(角)の画像。

角端は紐になっていたり無かったりしております。

続いては先発のSさま製偽装網と簡単に比較してみたいと思います。

右が個人業者Sさま製の複製身体用偽装網。

左が今回紹介する海外製になります。

色合いはほんの少し異なりますが・・・ほぼ近い色合いだと思います。

ですが生地質は海外製は柔らかく、Sさま製は対して硬質な印象です。

ちなみにSさま製偽装網は2つ購入し、1つは友人に

そして1つは自分用にしておりまだまだ現役で御座います。

左が個人業者Sさま製の複製身体用偽装網。

右が今回紹介する海外製になります。

Sさまの偽装網は身体へ縛着用に角端に紐を足しております。

あまり両者に違いが無いように見えますね。

しかしよく見てみると作りに違いが御座います。

この画像は偽装網の端部なのですが此処に違いが御座います。

画像の上が海外製。その下がSさま製になります。

Sさま製の偽装網は端(外周部)は2本以上の紐で作られていますが

海外製では1本紐のみの部分があり偽装網の外周部の作りが異なっております。

外見では分かり難いのですが周囲の紐数で

網の強度や取り回しが変わってくるかもしれません。

この海外製がSさま製または実物を基に制作をされたかは分かりませんが

実物の偽装網は3色の物もありさまざまな種類が存在したようで御座います。

ですのでこの2つの複製品にしましてもどちらが忠実でそうでないのかは判断出来ません。

さて以上で海外製 複製 日本軍 身体用偽装網の紹介になります。

身体用偽装網はサバゲなど野外での使用は勿論の事、

背嚢への縛着アイテムにも最適ですね。

ただ偽装網は装着法をしっかりしていないと草木だけでなく装具にも引っ掛かったりして

邪魔になりますが・・・私は野戦には欠かせない品だと思います。

さて今回は以上になります。

仕事から帰宅して即行作った記事ですので短い内容の無い記事になってしまい

申し訳御座いません(汗

それでは失礼します。

ではでは~

ノシ

2017年09月02日

タナカ ガスブローバックガン ベレッタM1934

皆さんご無沙汰しております。水呑み百姓です。

先週はブログ更新しませんで申し訳御座いませんでした・・・

所有する安物バイク処分で色々ありまして(汗

さてという事で今回はトイガンコーナーを更新したいと思います。

まずはいつも通り画像をば。

こちらはタナカ製 ガスブローバックガン ベレッタM1934になります。

この品は昨年に京都大原のゲームに参加した際にご一緒した方から購入させて頂いた品になります。

私はワルサーPPなどコンパクトオートが大好きなのですが

ベレッタM1934は今回初めての購入になります。

ベレッタというと個人的にはM92Fという印象が強いのですが・・・

短機関銃やコンパクトオートのM84も有名ですね。

まずは箱の画像から。

このガスガンはかなり古いモデルのようですね。

正確な製造年は分かりませんが90年代の品だと思います。

まさかタナカさんから発売されていたとは・・・

こちらは説明書の画像。

装弾数は11発と少なくHOPも搭載されておりません。

操作方法だけでなくパーツ一覧も掲載されております。

ちなみに初弾装填のスライドを引く動作はしないようにと説明書に書かれております。

また説明書とは別に画像のようなチェックポイント(注意書き?)も付属します。

続いては銃本体の画像になります。

銃身が露出しておりベレッタらしい外観ですね。

実銃ではこのサイズで9mmショート(380ACP)弾を7発も収納しますので

コンパクトオートの傑作というのも頷けれますね。

上下からみた全体画像。

フレームの多くの材質はABS樹脂製です。

一昔前のモデルガン等によく見られた材質ですね。

外観は少々安っぽくチープな印象がありますが遊ぶには十分かもしれません。

スライド左右にある刻印部の画像。

ベレッタのM1934を示す刻印に反対側にはタナカ製を示す刻印があります。

スライド後方にある溝部の画像。

溝は擦り減る事無く残っております。

こちらはセーフティ(安全装置)の画像。

このレバーがセーフティになっており

180°近く回して赤丸が隠れるポジションにするとセーフティONになります。

片手では出来そうにない操作ですね。

トリガー部の画像。

トリガーガードは丸くトリガー(引き金)は細い爪型ではなく

ブローニングM1910やガバメントのように太く厚い仕様です。

こちらはリアサイト部の画像。

古い物ですので埃が溜まってますね・・・(汗

リアサイトはスライドと一体になっております。

フロントサイト部の画像。

こちらもスライドと一体です。

続いてはハンマー部の画像。

溝と穴のある丸型のハンマーです。

動作はとても軽いですね。

銃口部正面からの画像。

銃身下にはスライドコネクタースクリューがあります。

これを外す事で分解出来るのでしょうか?

続いてはグリップ部の画像。

グリップパネルもプラ製です。

グリップ左側にはランヤードを付ける為の金具が備わっております。

ただ鉄製ではないようですね。

当時の販売価格が幾らなのかは知りませんが

銃全体には画像のようにパーティングラインが残っております。

グリップ下部の画像。

マガジンにはグリップを握った際に指が余らないよう指置きが設けられています。

この形状が独特でベレッタらしさを感じますね。

グリップ底部の画像。

マガジンキャッチは下部にあります。

このモデルではガスタンクは銃本体にありますので

マガジンキャッチの爪(レバー)にガス注入口が存在します。

マガジンの画像。

マガジンは俗に言う割り箸型の細いものです。

装弾数は11発になっております。

割り箸型マガジンはガスBLK旺盛の現代からすると時代遅れですが

このマガジンの先端はBB弾を抑えるストッパー(爪)があり

BB弾を入れてもこぼれる事はありません。

スライドを引いた状態の画像。

ストロークはあまり長くないですね。

しかしブローバックスピードはかなりのもので

昔もトイガンながら撃って楽しめる面白いモデルです。

正直侮ってました・・・

さて以上でタナカ ガスブローバックガン ベレッタM1934の紹介になります。

古いモデルという事もありノンホップでパワーも飛距離も期待できそうにない銃ですが

それでもブローバックの動作が楽しめますので気に入っております。

材質といい外観も少々残念な部分が多いですが・・・これは仕方ありませんね。

イタリア軍に興味はありませんがコンパクトオートは大好きなので

WAのM1934も欲しくなってきました!w

さてさて今回は以上になります。

ではでは~ノシ

先週はブログ更新しませんで申し訳御座いませんでした・・・

所有する安物バイク処分で色々ありまして(汗

さてという事で今回はトイガンコーナーを更新したいと思います。

まずはいつも通り画像をば。

こちらはタナカ製 ガスブローバックガン ベレッタM1934になります。

この品は昨年に京都大原のゲームに参加した際にご一緒した方から購入させて頂いた品になります。

私はワルサーPPなどコンパクトオートが大好きなのですが

ベレッタM1934は今回初めての購入になります。

ベレッタというと個人的にはM92Fという印象が強いのですが・・・

短機関銃やコンパクトオートのM84も有名ですね。

まずは箱の画像から。

このガスガンはかなり古いモデルのようですね。

正確な製造年は分かりませんが90年代の品だと思います。

まさかタナカさんから発売されていたとは・・・

こちらは説明書の画像。

装弾数は11発と少なくHOPも搭載されておりません。

操作方法だけでなくパーツ一覧も掲載されております。

ちなみに初弾装填のスライドを引く動作はしないようにと説明書に書かれております。

また説明書とは別に画像のようなチェックポイント(注意書き?)も付属します。

続いては銃本体の画像になります。

銃身が露出しておりベレッタらしい外観ですね。

実銃ではこのサイズで9mmショート(380ACP)弾を7発も収納しますので

コンパクトオートの傑作というのも頷けれますね。

上下からみた全体画像。

フレームの多くの材質はABS樹脂製です。

一昔前のモデルガン等によく見られた材質ですね。

外観は少々安っぽくチープな印象がありますが遊ぶには十分かもしれません。

スライド左右にある刻印部の画像。

ベレッタのM1934を示す刻印に反対側にはタナカ製を示す刻印があります。

スライド後方にある溝部の画像。

溝は擦り減る事無く残っております。

こちらはセーフティ(安全装置)の画像。

このレバーがセーフティになっており

180°近く回して赤丸が隠れるポジションにするとセーフティONになります。

片手では出来そうにない操作ですね。

トリガー部の画像。

トリガーガードは丸くトリガー(引き金)は細い爪型ではなく

ブローニングM1910やガバメントのように太く厚い仕様です。

こちらはリアサイト部の画像。

古い物ですので埃が溜まってますね・・・(汗

リアサイトはスライドと一体になっております。

フロントサイト部の画像。

こちらもスライドと一体です。

続いてはハンマー部の画像。

溝と穴のある丸型のハンマーです。

動作はとても軽いですね。

銃口部正面からの画像。

銃身下にはスライドコネクタースクリューがあります。

これを外す事で分解出来るのでしょうか?

続いてはグリップ部の画像。

グリップパネルもプラ製です。

グリップ左側にはランヤードを付ける為の金具が備わっております。

ただ鉄製ではないようですね。

当時の販売価格が幾らなのかは知りませんが

銃全体には画像のようにパーティングラインが残っております。

グリップ下部の画像。

マガジンにはグリップを握った際に指が余らないよう指置きが設けられています。

この形状が独特でベレッタらしさを感じますね。

グリップ底部の画像。

マガジンキャッチは下部にあります。

このモデルではガスタンクは銃本体にありますので

マガジンキャッチの爪(レバー)にガス注入口が存在します。

マガジンの画像。

マガジンは俗に言う割り箸型の細いものです。

装弾数は11発になっております。

割り箸型マガジンはガスBLK旺盛の現代からすると時代遅れですが

このマガジンの先端はBB弾を抑えるストッパー(爪)があり

BB弾を入れてもこぼれる事はありません。

スライドを引いた状態の画像。

ストロークはあまり長くないですね。

しかしブローバックスピードはかなりのもので

昔もトイガンながら撃って楽しめる面白いモデルです。

正直侮ってました・・・

さて以上でタナカ ガスブローバックガン ベレッタM1934の紹介になります。

古いモデルという事もありノンホップでパワーも飛距離も期待できそうにない銃ですが

それでもブローバックの動作が楽しめますので気に入っております。

材質といい外観も少々残念な部分が多いですが・・・これは仕方ありませんね。

イタリア軍に興味はありませんがコンパクトオートは大好きなので

WAのM1934も欲しくなってきました!w

さてさて今回は以上になります。

ではでは~ノシ

2017年08月19日

マルゼン製レミントンM870 コンバットショーティ G&P製メタルフレーム&アウター換装

皆さんおはこんばんちは。短い盆休みが終わった水呑み百姓です。

いやぁ・・本当にあっという間の休みでした(泣

さてさて今回は日本軍物から離れて最近マイブームの品をまたまたご紹介したいと思います。

という事でいつも通り画像をば。

こちらはマルゼン製ガスショットガン レミントンM870 コンバットショーティを

G&P製メタルフレーム&アウターに換装した物になります。

以前に同社のM870ウッドストックver.をG&P製メタルパーツに換装しましたが

今度はコンバットショーティーを同じくメタル化しました。

短い故でしょうか。かなり重く感じられます。

ちなみに以前に紹介したマルゼン製レミントンM870の記事は以下になります。

http://nihonmasamasa.militaryblog.jp/e856316.html (マルゼン レミントンM870 ウッドストックver.)

http://nihonmasamasa.militaryblog.jp/e860783.html (M870をG&P製メタルパーツに換装)

http://nihonmasamasa.militaryblog.jp/e864979.html (マルゼン レミントンM870 コンバットショーティ)

今回組み込んで頂いたパーツは・・・

・G&P製CA870/M870用 バレルフロントセット ショートVer(GP387)

・G&P製CA870/M870用 メタルボディ(GP311)

・G&P製CA870/M870用ピストル・グリップ & QD スイベルセット(GP-COP030)

この3つになります。

バレルとボディは以前とあまり変わりませんが

今回はグリップも換装する事になりコンバットショーティはガスタンクがグリップ内にあり

また購入したG&P製ピストルグリップはエアコキ用でガスガン用では無いという事もあり

組み込みはかなり難易度が高いと判断し組み込み調整をエアガンショップに依頼する事に致しました。

ちなみに依頼したショップは奈良県のJDガンショップで御座います。

以前に当ブログで紹介したショップさまです。

http://nihonmasamasa.militaryblog.jp/e385444.html (奈良県のJDガンショップさま)

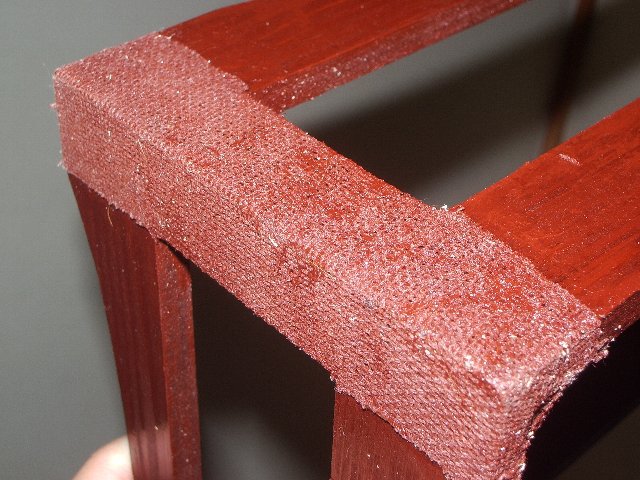

フレーム部分の画像。

白文字でウインチェスターショットガンモデル870と書かれています。

メタル製とはいえ材質はアルミ製のようですが高い剛性と重量を期待出来ます。

中身はガスガンですのでボルトカバー、下部のエレベーターは純正のマルゼンのままです。

前回紹介したM870ではセーフティーは移植出来ない旨の記載をしてしまいましたが

普通にG&P製を移植して下さいました・・・(汗

排莢用レバーも純正のままですね。

続いてはピストルグリップ部の画像。

こちらの組み込みも結構苦労された個所のようです。

私の所有するコンバットショーティではグリップはチープな代物でしたが

このG&P製に換装した事により外観だけでなく剛性、握り易さも向上しました。

グリップ後部の画像。

前述しました通りこのピストルグリップは本来はエアコキ用です。

ですのでガスガンに組み込み際が大掛かりな加工が必要です。

マルゼン純正のコンバットショーティはグリップ後部の固定はトルクスでしたが

これをG&Pの規格に合うように弄る必要があります。

どのようにしたのか・・・は残念ながら完全にJDガンショップさん任せでしたので・・・

私は把握しておりません(汗 申し訳御座いません。

グリップ底部の画像。

底部にはガス注入口とともにガスタンクが設けられています。

ガスタンクは東京マルイの固定スライドガスガン用の物が使用されております。

JDガンショップさん・・・よく丁度良いサイズの物を見つけこられたと感心致します。

さすがで御座います・・・!

またグリップ内のスペース確保の為の加工も手間取ったのではないでしょうか。

グリップ上部の画像。

グリップ上部の片側にはスリングベイルが存在します。

今回購入したのはストックは付いていませんでしたが

フォールディングストックをいずれ載せてみたいですね。

グリップ底部の端にもスリングベイルが存在します。

ですが使う事はなさそうですね。

続いてはアウター部の画像。

アウターは換装していますが下のチューブは純正のままです。

G&P製ショートバレルだけでなくヒートガードも新たに装着しております。

ちなみにヒートガードを外した状態はこのようになります。

これはこれでシンプルで良いですね。

ですがショートバレルという事もあり面白みに欠ける・・・というか物足りない感じもしますね。

そこでブラックウォーリアのCA870用ヒートガードを購入してみました。

CA870に合わせて加工されている品です。

樹脂製ですがそのおかげでアウターを傷つける事はありません。

これでスパルタンな外観に・・・!

装着は簡単です。

ヒートガード前部のネジを外し、アウターバレルに載せ前部を挟みネジを締めて固定するだけです。

CA870用の短いヒートガードなのでG&P製のショートバレルには長さが丁度です。

しかし・・・やはりこのヒートガードを載せるのにいくつか問題が。

ヒートガードの後部が浮いてしまうのです。

前部は固定されるので良いですが後部に関しては固定されないので

画像のように若干浮いてしまいます。

このヒートガードはCA870用ですのでG&Pのアウターバレルとでは

径が若干違うのでしょうか?

厚手で強力な両面テープを貼るしかないのかもしれません。

フォアエンド部の画像。

フォアエンドはコンバットショーティのグリップ型の物ではなく

G&Pのアウターと一緒に付属していた物を加工してガスガンでも使えるようにして頂きました。

ただ・・・やはり元々エアコキ用でしたので削ったりと手間が掛ったそうで御座います。

互換性無いですしね・・・

銃口部付近の画像。

このフォアエンドはチューブ先端にある蓋を覆ってしまうので

前部にあったスリングベイルは外しております。

JDガンショップさんの御話ではさらにフォアエンドをさらに加工(切り取る)してやれば

スリングベイルは装着出来るそうですが外観が損なわれそうなので

このままにして頂きました。

ショートバレル仕様なので後部に1つスリングベイルあれば十分ですしね。

しかし・・・マルゼンのガス用フォアエンド入手出来たらなぁ・・・

またまたヒートガードの話に戻ってしまいますが・・・

このフォアエンドの上部はヒートガードのネジ部周辺に干渉してしまいます。

これによってヒートガードは若干ズレ(移動)てしまいます。

う~ん・・・フォアエンドもう少し削って貰えば良かった・・・

フォアエンドを引いた状態の画像。

いくつか改善の必要な個所がありますが・・・私の理想としていた形になりました!

恰好いいなぁ・・。

装弾数はコンバットショーティと変わらない3+1発です。

フォアエンドは元々エアコキ用でしたが違和感なく作動します。動きはスムーズです。

JDガンショップさん・・・ありがとう!!

G&Pのピストルグリップにはワンポイントバンジースリングも付属してきました。

付属していたスリングの金具の画像。

メタル化したM870の重量に一応耐えれると思います。

スリングのバンジー部はあまり長くないようですね。

またファステックスはありません。

装着してみた画像。

スリングはおまけと思っても良いと思います。

ショットガンはショートバレルでピストルグリップ仕様なのでワンポイントスリングとの

相性は良いですね。斜めがけしなくても使い易いです。

最後に手持ちのメタル化したガスM870を並べてみた画像。

長いのだけでなく短い散弾銃もメタル化する事が出来ました。

互いに違った魅力がありますね・・・!

さて以上でマルゼン製レミントンM870 コンバットショーティ G&P製メタルフレーム&アウター換装の紹介になります。

もうこれでショットガンはお腹一杯ですね!

もう新しく購入する事はないと思います。あとはサバゲで使えるように調整するぐらいでしょうか?

(肝心のサバゲ参加全くの未定ですが・・・w)

とりあえずこの2丁は排莢など作動させて遊んでいきたいと思います。

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

2017年08月12日

海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢

皆さんおはこんばんちは!水呑み百姓です。

先週は更新出来ずに申し訳御座いませんでした・・・

もうお盆休みの時期という事で私もようやくお休みが貰えました。

さて今回も日本軍複製品を御紹介したいと思います。

今回は最近発売された話題の海外製の品をご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像から!

こちらは海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢になります。

2年前に昭五式背嚢が海外製で販売され話題になりましたね。

今回何と毛皮背嚢が続けて販売される事になり、早速購入してみました。

ここのショップは九九式背嚢、昭五式背嚢と製作販売した実績があり

この毛皮背嚢も加わった事でこの3種類を製作販売する唯一の業者になると思います。

また毛皮という材質上、価格がネックになるのですがさほど高価という訳でもなく

これにも驚かされました。国内でこの価格ではとても作れないでしょう・・・

本当に侮れません・・・!恐るべし・・・

それでは毛皮背嚢を見ていきたいと思います。

背負革や縛着用革紐を取り外した状態の背嚢本体の画像になります。

毛皮生地のズーム画像。

この毛皮は馬毛皮になります。

色合いは薄茶色までではないですが濃い色合いではありません。

部位によっては白くなっている部分もあります。

毛皮背嚢ですのでこの毛皮生地が心配でしたが

今のところ虫食いや酷い毛抜けは見当たりません。

個人的にこの生地は十分及第点を与えれると思います。

海外製で生地の融通が国内より利くとはいえ、

毛皮生地をふんだんに使用していてこの価格は本当に凄いですね。

背嚢両側面の画像。

背嚢の縁(端)は勿論革生地が縫い付けられております。

毛皮も相成って現代人からすると高級な印象を与えます。

背嚢蓋の縁の革は折返しされているのにも驚きです。

背嚢の上下面からの画像。

革紐を通す尾錠金具、ループなど再現されております。

それでは細かくみていきたいと思います。

こちらは背嚢の蓋正面にある飯盒通し用革紐のループ(遊革)です。

同じく蓋正面にある蓋止め用革紐の縫い糸の画像。

この形状は正面から見ても自然な形です。

続いては背嚢上面部の画像。

上部にある舌革(細い革紐)部の画像。

昭五式同様にこの舌革も再現されております。

使用されている生地も薄すぎる事はありません。

興味深いのはこの舌革は飯盒通し用革紐の後ろに存在する事です。

明らかに昭五式とは異なる仕様なのが分かりますね。

背負革通し用の尾錠金具の画像。

昭五式同様に背負革用の尾錠金具です。

塗装の色合いも申し分ありません。

上部の上部縛着用帯革を通す革製ループの画像。

丸く切り抜かれているのが特徴です。

革生地も厚く少々革紐は通し難そうですが使用に何ら問題ないと思います。

こちらは飯盒用革紐を通す為のループ金具部の画像になります。

金具の塗装色が上部とは異なりますが・・これは海外製昭五式でも同じでしたね。

お次は正面の飯盒固定用革紐の画像になります。

前作の昭五式と比べると革紐は少し短くなったような気もします。

飯盒は明治期の物は小型だからなのかもしれません。

飯盒を用いない場合用の調整穴も設けられております。

その場合は2か所の穴で調整します。

飯盒を使用した場合の調整穴は合計で11穴あります。

続いては背嚢の下面の画像になります。

この部分では背負革の下側の固定と蓋止め、飯盒固定革紐の固定を行います。

昭五式とは異なる特徴を再現されております。

尾錠金具はやはり塗装された物で同じ使用の金具が使用されております。

注目すべきは中央の革紐(飯盒用)と背負革の革紐部です。

遊革は勿論再現されておりそれだけでなくその尾錠金具のある革紐生地の末端は

背嚢の縁革の下にあるのです。

昭五式とは明らかに違う毛皮背嚢独特の作りを再現されております。

いやはや此処まで再現出来てるとは・・・本当に驚きました。

続いては背嚢側面部の細部の画像になります。

こちらは両側面の上部にある革生地の画像。

背嚢上部の隙間を塞ぐ為に画像のような革生地が縫い付けられています。

これも昭五式には無い作りですね。

背嚢側面には縛着用革紐を通すための穴が存在します。

穴は昭五式同様に実物と同じく左側面が4箇所、右側面が2箇所となっております。

やはり穴は少々小さく革紐は通し難いかもしれませんが

保革油などで手入れしてやれば問題ないと思います。

ですが画像では写っておりませんがこの穴の革生地には小さな破れが何箇所がありました。

お次は背嚢内部の画像になります。

こちらも目の見張るべき個所が多いです。

蓋を開くとさらに扉(蓋)が存在します。

紐で固定します。この内部の扉も毛皮生地で出来ております。

紐の画像。

緑色の物ではなく生成り色に近い平打紐のようですね。

背嚢内部中央にある革紐(帯革)の画像。

内部には縦向きに尾錠金具で調整する帯革が存在ます。

この縦向きの帯革も昭五式に受け継がれる構造ですが

金具側の帯革の末端は縁革の下まで伸びているのが分かると思います。

生地もふんだんに使われており手間も掛っているのが分かりますね。

また下部左右には締める為の布紐が存在します。

少しでも木枠がズレないようにする為の物でしょうか?

この部分は昭五式では省略されてしまいますね。

背嚢内部の上面は尾錠金具で締める帯革(革紐)が存在します。

これにより木枠がしっかり固定されます。

続いては蓋の裏側の画像になります。

こちらは蓋にある当て革部の画像。

この当て革はかなり厚い生地が使用されております。

この当て革部のあたる部分は背嚢上部の背負革用尾錠金具や縛着用革製ループが縫い付けられている個所です。

やはり簡単に縫い糸を解れさせない為のものでしょうか。

またこの下側は木枠上面が当たる部分でもありますので負荷を和らげる目的もあるのかもしれません。

いずれにしましてもこれだけ厚い革生地が使われているのは頼もしい限りですね。

続いては蓋の裏側にある内ポケット(物入れ)の画像。

こちらも打紐で開閉します。ポケットは蓋の裏側全体まであります。

蓋の裏側にある検定印部の画像。

大正期に合わせた検印となっております。

大正九年製。本廠検定。

何年何月何日に供用されたかを書く日付欄が設けられています。

この海外製で昭和以前の検定印は今回が初めてではないでしょうか?

さてさてお次は内部にある木枠を見てみたいと思います。

昭五式同様にこの毛皮背嚢でも木枠は再現されております。

しかし同じ海外製昭五式の物とはかなり仕様が異なっております。

まず木枠には塗料が塗られております。

厚塗りのニス??でしょうか?何を塗っているのでしょう。

まさか塗料が塗られているのには驚きました。

省略されているものと考えていたのですが・・・

木枠の上面、側面からの画像。

背嚢用の木枠の特徴である背側がカーブした形状も再現されております。

ただ・・・届いた時は木枠の向きは前後逆でしたが・・・(汗

さらに驚かされたのは木枠の四方の角には麻布は貼られている事です。

これでは木枠の釘などが確認出来ませんが明らかに昭五式とは異なる仕上げがされています。

流用していてもおかしくないのですが・・・まさかの作りですね。。。。!

この毛皮背嚢の木枠には検定印の類は御座いません。

こちらは木枠を外した状態の背嚢内部の底面の画像。

底側にある尾錠金具のある帯革(革紐)の補強部なのですが

一見して布製に見えますが革製(人工革製かも)の当て革のようですね。

また内部にはこのような数字が書かれております。

製造工程の段階で生地の裁断・組み合わせる際に書かれたものと思います。

続いては背負革の画像になります。

この背負革は少々残念な所が御座います・・・・

こちらは背負革の上面部の画像。

背嚢上面にある2穴型の尾錠金具に装着します。

生地はかなり厚めで中々好感が持てます。

試しに背嚢に装着してみた画像。

背負革の生地が厚いので少々硬さもあり尾錠金具へは装着し難いかもしれませんが

次第に馴染んでまた保革油で手入れしてやれば柔らかくなっていくと思います。

お次はは背負革の3点連結部の画像になるのですが・・・

ここは謎仕様となっております。

連結部はギボシ金具になっており表側は金具を塞ぐ形で円形の革生地が縫い付けらており

表側からは金具は露出しない仕様になっているはずなのですが・・・

この海外製では表側にギボシ金具が露出しており

裏側に円形革生地が縫い付けられているのです。

要は逆になっているのですが・・・なぜでしょう?

単純な製造工程でのミスでしょうか・・・

他の作りが良かっただけにこの作りは残念ですね。

まぁ縫い糸を外して革生地を剥がして表側に縫い直してやれば良いだけなのですが・・・

こちらは背嚢下部へ装着する革紐部の画像。

長さ調整穴は合計9個あります。

銃剣属品帯革へ吊る金具部の画像。

この帯革は遊革(ループ)が2つあり1つは縫い付け固定されているのが特徴です。

この革紐(帯革)には合計5つの穴があります。

銃剣属品帯革への吊り金具の画像。

続いては縛着用革紐の画像になります。

ここも以前の昭五式に付属していた物とは異なる部分が御座います。

縛着用の革紐は昭五式ではループが金具の物だけで

付属する5本の縛着用革紐は同じ物でしたが

今回この毛皮背嚢では背嚢上部用の革製ループ(遊革)仕様の革紐が2本用意されています。

これも実物通りの仕様になりましたね。

革紐の長さも違っております。

背嚢上部用の2本の縛着用革紐は長い仕様で

逆に両側面用の縛着用革紐は対して短い仕様となっております。

革紐の金具には塗装剥げが最初からあったり革生地に染みがあったりしますが

使用には問題御座いません。

海外製ですのでこの辺は仕方がないと思います。

最後に同じ海外製の昭五式背嚢と見比べてみたいと思います。

上が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした下が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

上面、下面からの画像。

上が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした下が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

細部が異なるのが分かると思います。

側面からの画像。

左が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした右が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

昭五式で材質、構造ともに簡素化されたのが分かりますね。

さて以上で海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢の紹介になります。

2年前の昭五式背嚢の製品化にも驚かされましたが

今回まさかまさかの毛皮背嚢の発売・・・!ビックリとしか言えません。

出来も決して悪い物ではありせまん・・・・!

どなたが製作依頼を出したのかは分かりませんが・・・実物か既存の複製品のどちらをサンプルに出したのか気になる所です。

近年、海外製のクオリティは間違いなく向上して来ていますね。(勿論まだ再現出来れてない個所も多いと思いますが)

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

先週は更新出来ずに申し訳御座いませんでした・・・

もうお盆休みの時期という事で私もようやくお休みが貰えました。

さて今回も日本軍複製品を御紹介したいと思います。

今回は最近発売された話題の海外製の品をご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像から!

こちらは海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢になります。

2年前に昭五式背嚢が海外製で販売され話題になりましたね。

今回何と毛皮背嚢が続けて販売される事になり、早速購入してみました。

ここのショップは九九式背嚢、昭五式背嚢と製作販売した実績があり

この毛皮背嚢も加わった事でこの3種類を製作販売する唯一の業者になると思います。

また毛皮という材質上、価格がネックになるのですがさほど高価という訳でもなく

これにも驚かされました。国内でこの価格ではとても作れないでしょう・・・

本当に侮れません・・・!恐るべし・・・

それでは毛皮背嚢を見ていきたいと思います。

背負革や縛着用革紐を取り外した状態の背嚢本体の画像になります。

毛皮生地のズーム画像。

この毛皮は馬毛皮になります。

色合いは薄茶色までではないですが濃い色合いではありません。

部位によっては白くなっている部分もあります。

毛皮背嚢ですのでこの毛皮生地が心配でしたが

今のところ虫食いや酷い毛抜けは見当たりません。

個人的にこの生地は十分及第点を与えれると思います。

海外製で生地の融通が国内より利くとはいえ、

毛皮生地をふんだんに使用していてこの価格は本当に凄いですね。

背嚢両側面の画像。

背嚢の縁(端)は勿論革生地が縫い付けられております。

毛皮も相成って現代人からすると高級な印象を与えます。

背嚢蓋の縁の革は折返しされているのにも驚きです。

背嚢の上下面からの画像。

革紐を通す尾錠金具、ループなど再現されております。

それでは細かくみていきたいと思います。

こちらは背嚢の蓋正面にある飯盒通し用革紐のループ(遊革)です。

同じく蓋正面にある蓋止め用革紐の縫い糸の画像。

この形状は正面から見ても自然な形です。

続いては背嚢上面部の画像。

上部にある舌革(細い革紐)部の画像。

昭五式同様にこの舌革も再現されております。

使用されている生地も薄すぎる事はありません。

興味深いのはこの舌革は飯盒通し用革紐の後ろに存在する事です。

明らかに昭五式とは異なる仕様なのが分かりますね。

背負革通し用の尾錠金具の画像。

昭五式同様に背負革用の尾錠金具です。

塗装の色合いも申し分ありません。

上部の上部縛着用帯革を通す革製ループの画像。

丸く切り抜かれているのが特徴です。

革生地も厚く少々革紐は通し難そうですが使用に何ら問題ないと思います。

こちらは飯盒用革紐を通す為のループ金具部の画像になります。

金具の塗装色が上部とは異なりますが・・これは海外製昭五式でも同じでしたね。

お次は正面の飯盒固定用革紐の画像になります。

前作の昭五式と比べると革紐は少し短くなったような気もします。

飯盒は明治期の物は小型だからなのかもしれません。

飯盒を用いない場合用の調整穴も設けられております。

その場合は2か所の穴で調整します。

飯盒を使用した場合の調整穴は合計で11穴あります。

続いては背嚢の下面の画像になります。

この部分では背負革の下側の固定と蓋止め、飯盒固定革紐の固定を行います。

昭五式とは異なる特徴を再現されております。

尾錠金具はやはり塗装された物で同じ使用の金具が使用されております。

注目すべきは中央の革紐(飯盒用)と背負革の革紐部です。

遊革は勿論再現されておりそれだけでなくその尾錠金具のある革紐生地の末端は

背嚢の縁革の下にあるのです。

昭五式とは明らかに違う毛皮背嚢独特の作りを再現されております。

いやはや此処まで再現出来てるとは・・・本当に驚きました。

続いては背嚢側面部の細部の画像になります。

こちらは両側面の上部にある革生地の画像。

背嚢上部の隙間を塞ぐ為に画像のような革生地が縫い付けられています。

これも昭五式には無い作りですね。

背嚢側面には縛着用革紐を通すための穴が存在します。

穴は昭五式同様に実物と同じく左側面が4箇所、右側面が2箇所となっております。

やはり穴は少々小さく革紐は通し難いかもしれませんが

保革油などで手入れしてやれば問題ないと思います。

ですが画像では写っておりませんがこの穴の革生地には小さな破れが何箇所がありました。

お次は背嚢内部の画像になります。

こちらも目の見張るべき個所が多いです。

蓋を開くとさらに扉(蓋)が存在します。

紐で固定します。この内部の扉も毛皮生地で出来ております。

紐の画像。

緑色の物ではなく生成り色に近い平打紐のようですね。

背嚢内部中央にある革紐(帯革)の画像。

内部には縦向きに尾錠金具で調整する帯革が存在ます。

この縦向きの帯革も昭五式に受け継がれる構造ですが

金具側の帯革の末端は縁革の下まで伸びているのが分かると思います。

生地もふんだんに使われており手間も掛っているのが分かりますね。

また下部左右には締める為の布紐が存在します。

少しでも木枠がズレないようにする為の物でしょうか?

この部分は昭五式では省略されてしまいますね。

背嚢内部の上面は尾錠金具で締める帯革(革紐)が存在します。

これにより木枠がしっかり固定されます。

続いては蓋の裏側の画像になります。

こちらは蓋にある当て革部の画像。

この当て革はかなり厚い生地が使用されております。

この当て革部のあたる部分は背嚢上部の背負革用尾錠金具や縛着用革製ループが縫い付けられている個所です。

やはり簡単に縫い糸を解れさせない為のものでしょうか。

またこの下側は木枠上面が当たる部分でもありますので負荷を和らげる目的もあるのかもしれません。

いずれにしましてもこれだけ厚い革生地が使われているのは頼もしい限りですね。

続いては蓋の裏側にある内ポケット(物入れ)の画像。

こちらも打紐で開閉します。ポケットは蓋の裏側全体まであります。

蓋の裏側にある検定印部の画像。

大正期に合わせた検印となっております。

大正九年製。本廠検定。

何年何月何日に供用されたかを書く日付欄が設けられています。

この海外製で昭和以前の検定印は今回が初めてではないでしょうか?

さてさてお次は内部にある木枠を見てみたいと思います。

昭五式同様にこの毛皮背嚢でも木枠は再現されております。

しかし同じ海外製昭五式の物とはかなり仕様が異なっております。

まず木枠には塗料が塗られております。

厚塗りのニス??でしょうか?何を塗っているのでしょう。

まさか塗料が塗られているのには驚きました。

省略されているものと考えていたのですが・・・

木枠の上面、側面からの画像。

背嚢用の木枠の特徴である背側がカーブした形状も再現されております。

ただ・・・届いた時は木枠の向きは前後逆でしたが・・・(汗

さらに驚かされたのは木枠の四方の角には麻布は貼られている事です。

これでは木枠の釘などが確認出来ませんが明らかに昭五式とは異なる仕上げがされています。

流用していてもおかしくないのですが・・・まさかの作りですね。。。。!

この毛皮背嚢の木枠には検定印の類は御座いません。

こちらは木枠を外した状態の背嚢内部の底面の画像。

底側にある尾錠金具のある帯革(革紐)の補強部なのですが

一見して布製に見えますが革製(人工革製かも)の当て革のようですね。

また内部にはこのような数字が書かれております。

製造工程の段階で生地の裁断・組み合わせる際に書かれたものと思います。

続いては背負革の画像になります。

この背負革は少々残念な所が御座います・・・・

こちらは背負革の上面部の画像。

背嚢上面にある2穴型の尾錠金具に装着します。

生地はかなり厚めで中々好感が持てます。

試しに背嚢に装着してみた画像。

背負革の生地が厚いので少々硬さもあり尾錠金具へは装着し難いかもしれませんが

次第に馴染んでまた保革油で手入れしてやれば柔らかくなっていくと思います。

お次はは背負革の3点連結部の画像になるのですが・・・

ここは謎仕様となっております。

連結部はギボシ金具になっており表側は金具を塞ぐ形で円形の革生地が縫い付けらており

表側からは金具は露出しない仕様になっているはずなのですが・・・

この海外製では表側にギボシ金具が露出しており

裏側に円形革生地が縫い付けられているのです。

要は逆になっているのですが・・・なぜでしょう?

単純な製造工程でのミスでしょうか・・・

他の作りが良かっただけにこの作りは残念ですね。

まぁ縫い糸を外して革生地を剥がして表側に縫い直してやれば良いだけなのですが・・・

こちらは背嚢下部へ装着する革紐部の画像。

長さ調整穴は合計9個あります。

銃剣属品帯革へ吊る金具部の画像。

この帯革は遊革(ループ)が2つあり1つは縫い付け固定されているのが特徴です。

この革紐(帯革)には合計5つの穴があります。

銃剣属品帯革への吊り金具の画像。

金具の爪を置く凹みはありませんが塗装も施されており

問題無く帯革を吊る事が出来ると思います。

続いては縛着用革紐の画像になります。

ここも以前の昭五式に付属していた物とは異なる部分が御座います。

縛着用の革紐は昭五式ではループが金具の物だけで

付属する5本の縛着用革紐は同じ物でしたが

今回この毛皮背嚢では背嚢上部用の革製ループ(遊革)仕様の革紐が2本用意されています。

これも実物通りの仕様になりましたね。

革紐の長さも違っております。

背嚢上部用の2本の縛着用革紐は長い仕様で

逆に両側面用の縛着用革紐は対して短い仕様となっております。

革紐の金具には塗装剥げが最初からあったり革生地に染みがあったりしますが

使用には問題御座いません。

海外製ですのでこの辺は仕方がないと思います。

最後に同じ海外製の昭五式背嚢と見比べてみたいと思います。

上が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした下が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

上面、下面からの画像。

上が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした下が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

細部が異なるのが分かると思います。

側面からの画像。

左が2年前に御紹介した海外製 複製昭五式背嚢。

そした右が今回ご紹介する海外製 複製毛皮背嚢です。

昭五式で材質、構造ともに簡素化されたのが分かりますね。

さて以上で海外製 複製 日本陸軍 下士官兵用 毛皮背嚢の紹介になります。

2年前の昭五式背嚢の製品化にも驚かされましたが

今回まさかまさかの毛皮背嚢の発売・・・!ビックリとしか言えません。

出来も決して悪い物ではありせまん・・・・!

どなたが製作依頼を出したのかは分かりませんが・・・実物か既存の複製品のどちらをサンプルに出したのか気になる所です。

近年、海外製のクオリティは間違いなく向上して来ていますね。(勿論まだ再現出来れてない個所も多いと思いますが)

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

2017年07月29日

中田商店製 日本陸軍 昭五式水筒 (実物水筒&複製水筒紐)

皆さんおはこんばんちは。

さてさて今回も日本軍物をご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像をば。

こちらは中田商店製 日本陸軍 昭五式水筒 (実物ロ号水筒&複製呂号水筒紐)になります。

中田商店さんから久しぶりに陸軍昭五式水筒が再販されましたので早速購入しました。

今回再販されたのは水筒の蓋止めが紐式の物です。

私はこの型の複製品は所持しておりませんでしたので

この再販は嬉しいですね。

ちなみに水筒紐(ハーネス)は複製品で水筒本体は実物の組み合わせで販売されております。

水筒紐のズーム画像。

水筒紐は縫い糸と金具から複製品であるのが判断出来ますが

生地は使い込まれた印象を受け経年した物のようです。

水筒紐の生地は実物もしくはそれに近い古い生地を使用していると推測されます。

蓋止め紐用紐の画像。

袴の腰紐に近い平紐ですね。

この紐は経年した古い生地ではありません。

ちなみに蓋止め用紐は画像のように取り外しが出来ます。

また紐の片側先端は画像のようにループが作られております。

この紐を水筒本体のループへ通し結ぶ事で固定出来ます。

水筒紐の下部側面は実物同様二枚生地になっております。

これが再現されているのが嬉しいですね・・・!

意外と目立つ部分でもありますから。

水筒本体を外した状態の水筒紐(ハーネス)。

側面の縫い付け部の画像。

こちらは水筒収納状態の水筒紐両側面の画像。

水筒紐(ハーネス)の片側の負紐調節用金具の画像。

負紐の長さ調節は金具で行います。

尾錠、ループなどの金具は塗装が施されております。

こちらは負紐の画像になります。

負い紐は心なしか短く感じます。

以前の中田製昭五式水筒ではもう少し長かったと思うのですが・・・

生地の関係でしょうか?実物同様の長さを再現している為かもしれません。

身長のある方には短く感じるかもしれませんね。

続いては水筒本体の画像になります。

水筒の裏側にはペンキ?で何か書かれた痕がありますが私はあまり気にしません。

水筒底面の刻印部の画像。

少々掠れていますが昭和十六年製のニギリ矢製。

ロ号である事が分かります。

蓋部の画像。

木製の栓で紐を通す穴が設けられております。

この木栓は実物ではなく複製品のようですね。

水筒内部の画像。

暗くて写ってませんね(汗

実物ですので使用前提ならしっかり内部洗浄しないといけませんね。

実物の昭五式水筒と並べてみた画像。

側面の金具の仕様が違うので同じ型ではありませんが蓋止めは紐式なのは同様です。

水筒紐生地や縫糸の色合いに差異はありますが

中田製は特徴をしっかり再現されていると思います。

負紐の画像。

負紐長さ調整用の金具の仕様が異なりますが

負い紐の長さは近いようですね。

こちらは同じく中田製の昭五式水筒紐と並べてみた画像になります。

やはり最近再販された物は以前の物と比べ負紐は若干短いようですね。

さて以上で簡単ではありますが中田商店製 日本陸軍 昭五式水筒 (実物ロ号水筒&複製呂号水筒紐)の紹介になります。

水筒の再販とても嬉しいですが・・・少々お値段が高く感じるかもしれません。

私個人としては水筒紐(ハーネス)を単体で販売して頂きたい所ですね。

しかし今まで長らく販売されていなかった製品の復活は本当に有り難いです。

他の製品の再販も期待しております・・・!

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

さてさて今回も日本軍物をご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像をば。

こちらは中田商店製 日本陸軍 昭五式水筒 (実物ロ号水筒&複製呂号水筒紐)になります。

中田商店さんから久しぶりに陸軍昭五式水筒が再販されましたので早速購入しました。

今回再販されたのは水筒の蓋止めが紐式の物です。

私はこの型の複製品は所持しておりませんでしたので

この再販は嬉しいですね。

ちなみに水筒紐(ハーネス)は複製品で水筒本体は実物の組み合わせで販売されております。

水筒紐のズーム画像。

水筒紐は縫い糸と金具から複製品であるのが判断出来ますが

生地は使い込まれた印象を受け経年した物のようです。

水筒紐の生地は実物もしくはそれに近い古い生地を使用していると推測されます。

蓋止め紐用紐の画像。

袴の腰紐に近い平紐ですね。

この紐は経年した古い生地ではありません。

ちなみに蓋止め用紐は画像のように取り外しが出来ます。

また紐の片側先端は画像のようにループが作られております。

この紐を水筒本体のループへ通し結ぶ事で固定出来ます。

水筒紐の下部側面は実物同様二枚生地になっております。

これが再現されているのが嬉しいですね・・・!

意外と目立つ部分でもありますから。

水筒本体を外した状態の水筒紐(ハーネス)。

側面の縫い付け部の画像。

こちらは水筒収納状態の水筒紐両側面の画像。

水筒紐(ハーネス)の片側の負紐調節用金具の画像。

負紐の長さ調節は金具で行います。

尾錠、ループなどの金具は塗装が施されております。

こちらは負紐の画像になります。

負い紐は心なしか短く感じます。

以前の中田製昭五式水筒ではもう少し長かったと思うのですが・・・

生地の関係でしょうか?実物同様の長さを再現している為かもしれません。

身長のある方には短く感じるかもしれませんね。

続いては水筒本体の画像になります。

水筒の裏側にはペンキ?で何か書かれた痕がありますが私はあまり気にしません。

水筒底面の刻印部の画像。

少々掠れていますが昭和十六年製のニギリ矢製。

ロ号である事が分かります。

蓋部の画像。

木製の栓で紐を通す穴が設けられております。

この木栓は実物ではなく複製品のようですね。

水筒内部の画像。

暗くて写ってませんね(汗

実物ですので使用前提ならしっかり内部洗浄しないといけませんね。

実物の昭五式水筒と並べてみた画像。

側面の金具の仕様が違うので同じ型ではありませんが蓋止めは紐式なのは同様です。

水筒紐生地や縫糸の色合いに差異はありますが

中田製は特徴をしっかり再現されていると思います。

負紐の画像。

負紐長さ調整用の金具の仕様が異なりますが

負い紐の長さは近いようですね。

こちらは同じく中田製の昭五式水筒紐と並べてみた画像になります。

やはり最近再販された物は以前の物と比べ負紐は若干短いようですね。

さて以上で簡単ではありますが中田商店製 日本陸軍 昭五式水筒 (実物ロ号水筒&複製呂号水筒紐)の紹介になります。

水筒の再販とても嬉しいですが・・・少々お値段が高く感じるかもしれません。

私個人としては水筒紐(ハーネス)を単体で販売して頂きたい所ですね。

しかし今まで長らく販売されていなかった製品の復活は本当に有り難いです。

他の製品の再販も期待しております・・・!

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

2017年07月22日

日本軍 無可動実銃 三八式歩兵銃

皆さんおはこんばんちは。梅雨は明けましたが猛暑が続きますね。

さて今回ですが・・・日本軍物の紹介になります。

今年の抱負かつ念願だった物を入手出来ましたのでご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像から。

こちらは日本軍 無可動実銃 三八式歩兵銃になります。

嗚呼・・・遂に無可動実銃を入手出来ました・・・!

丁度臨時収入がありましたのでそれを投入しました。

無可動の三八式歩兵銃は銃床や金属部の状態が良い物は中々入手出来なく

しかも高価なのですが今回運よく比較的良好な物を手に入れる事が出来ました。

ただ・・前もって記載させて頂きますが・・・菊の御紋が御座いません(泣

でも良いんです・・・!防塵覆い(ダストカバー)が装着されていましたので・・・!

無可動で防塵覆い(ダストカバー)が装着済みの物が欲しかったのですから・・・!

歩兵銃の中央部の画像。

この三八式は銃床には傷や凹み、場合によっては欠け&割れも見られますが

茶の色合いは残っており真っ黒に変色しておりません。

前の所有者さまが銃床用オイルで磨かれたいたそうなのでそのおかげもあると思います。

下側からの全体画像。

やはり長いですね・・・。さすがは歩兵銃。

ちなみに現状では銃床から機関部の取り外しは不可能です。

機関部両側面の画像。

金属部分は全体的に錆が発生しております。

薄い錆も多いのでこれからじっくり除去していきたいと思います。

レシーバー上面からの画像。

2つのガス抜け穴があるのが分かります。

防塵覆い(ダストカバー)が装着されておりますので残念ながら三八式の文字は拝めません・・・

菊の御紋は削られているのですが・・・

微かですが御紋があった痕が残っております。

おお・・・これだけでも十分ですよね・・・!

レシーバー側面の刻印の画像。

製造番号と東京・小倉工廠を表す工廠印が刻印されております。

横の「マ」はどういう意味があるのでしょう?

遊底止め部の画像。

本銃は無可動ですがこの遊底止め部は可動します。

製造番号が打印されているのが分かりますね。

銃床の水抜き穴の画像。

防塵覆い(ダストカバー)部の画像。

遊底(ボルト)は溶接されており動きませんが

この防塵覆い(ダストカバー)は溶接されていないようで微かですが動きます。

独特の「カシカシ」という金属音を放ちます。

遊底とボルトハンドル(槓桿)部の画像。

防塵覆い(ダストカバー)の下がどういった状態なのか気になるところです。

やはり錆が侵食していると思われます。

安全子の画像。

安全子をこんなに近くで見れるとは・・・感動です。

独特の溝が魅力的です・・・!

中央付近の溝は意外に薄いようですね。

槓桿と安全子を後方から見た画像。

やはりこの角度から見る歩兵銃は最高ですね。

美しい・・・・!日本軍小銃ならではの外観です。

ボルト後部の画像。

ここのネジは用心鉄後部まで通るネジなのですが

ネジ頭が妙になめており外そうとした形跡があります。

このネジは固着しておりこのネジをどうにかしないと

機関部を取り外し出来ません。

う~んやはり錆のせいでしょうね・・・

続いては用心鉄部の画像になります。

プレートキャッチ(弾倉床板止)は押すことが出来ますが

弾倉板は外れないようですね・・・? こちらも溶接されているのでしょうか?

弾倉板部の画像。

用人鉄にある前後のネジは外れそうですね。

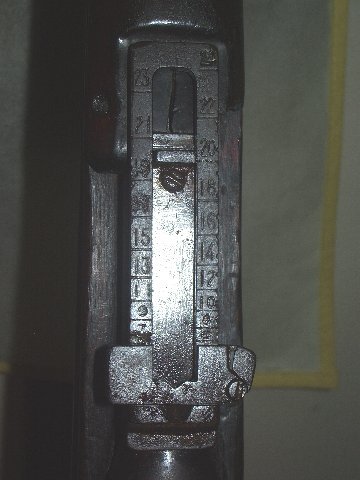

こちらは照尺(サイト)部の画像になります。

照尺(サイト)は問題なく展開と調整させることが出来ます。

この銃では照尺は穴のピープ型ではなくトイガンにも多いV型となっております。

木被に亀裂が・・・・(泣

こちらは元からなのですが・・・照尺(サイト)を何度も立てて倒した為でしょうか。

木被側面もえぐれるように欠けております。

構えてみた画像。

銃身が長いので照尺から照星まで距離があるので

視力の悪い私には辛いですね(笑

ですがそれでこそ歩兵銃。

身体を銃に合わせましょう。

銃床握り溝部の画像。

凹みや一部変色がありますが握り溝は残っております。

下帯(リアバンド)部の画像。

スリングベイルを兼ねている下帯です。

やはりこの部分も錆が見受けれますね。

下帯はこの金具を押せば外せる・・・あれ?

キツメなのでしょうか外れません。

よく見ると下帯には叩いた痕のようなものがあり

銃床にも擦れ傷がありますのでかなりタイトに装着されているようですね。

上帯周辺の画像。

この部分の銃床も傷など見られますね。

上帯(フロントバンド)とフロントサイト(照星)部の画像。

この部分も錆が見られますが破損などは御座いません。

上帯の下側の画像。

この金具はストッパーでクリーニングロッドと上帯の収納&固定の役割があります。

KTW製の三八式ではお馴染みの部分ですが

かなり固めで力を入れないと上帯は外せませんが

さすが軍用だけあって上帯の固定はしっかりしており確実です。

フロントサイト(照星)部の画像。

フロントサイト(照星)は左右にガードにある仕様です。

錆は御座いますが比較的変形などはなく原形を保っております。

フロントサイト(照星)の正面からの画像。

上帯の着剣装置部の画像。

画像では分かりませんが底部には製造番号が打印されております。

続いてはクリーニングロッドの画像。

この銃に付いているクリーニングロッドはどうやら三八式の物ではないようですね。

先端部分の形状が小ぶりな仕様になっております。

何かの銃からの代用品でしょうか?単に急造の代用品なのかもしれませんね。

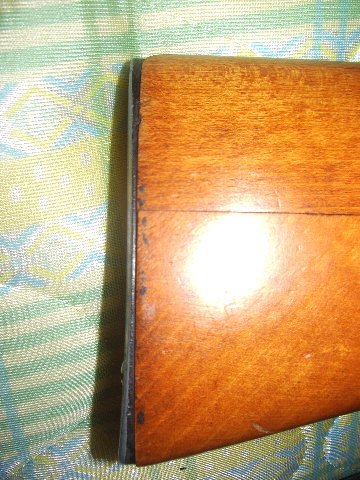

さてこちらは銃床の床尾部周辺の画像になります。

銃床は当然上下分割式となっております。

床尾板部の画像。

床尾板は上と下側の2点ネジ止めになっております。

この銃では薄い床尾板の仕様です。

床尾近くのスリングベイルの画像。

こちらも錆がかなり酷いですね。

ネジに関しては木ねじなので比較的容易に外せると思います。

錆や打痕、割れなどありますが・・・まだ状態はマシな方だと私は思います。

菊の御紋もありませんが・・・錆落とし、錆止めなど手を加えてやれば大分良くなる事でしょう。

ただ・・・現状では分解は出来ませんが・・・(汗

さてさて続いてはトイガンの三八式と比較してみたいと思います。

用いるのはタナカ製ガスガンの三八式歩兵銃。

そしてKTW製のエアガン三八式歩兵銃(第11ロット)になります。

まずはタナカ製ガスガンとの比較になります。

上がタナカ製ガスガンの三八式歩兵銃。

そして下が無可動実銃三八式歩兵銃になります。

皆さん既に御存じかと思いますがタナカ製は実銃と比べると

大分太目に作られております。

同じタナカ製でも古いモデルとではまた異なってくるかもしれませんが・・・

無可動実銃はかなり細めに感じます。

こちらはKTW製との比較になります。

上がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

そして下が無可動実銃三八式歩兵銃になります。

銃床の色合いが近い目のせいかあまり両者違和感を感じないのは私だけでしょうか?

しかしそれでも握ってみるとやはり違います。

個人的にはこの無可動実銃の方がKTW製よりさらに細身に感じましたね。

タナカ製と実銃の握り溝部の画像。

この部分でも銃床の太さの違いが分かりますね。

こちらはKTW製と実銃の握り溝部の画像。

こちらも微妙に異なっております。

実銃の握り溝は太い印象ですね。

タナカ製と実銃の下帯部の画像。

こちらはKTW製と実銃の握り溝部の画像。

構造は両社いずれも変わりません。

タナカ製と実銃の上帯部の画像。

照星の仕様といい形状的にはこの実銃はタナカ製に近いですが

上帯とクリーニングロッドの固定方法はまるで異なります。

お次はKTW製と実銃の上帯部の画像。

照星の仕様が異なりますが上帯の固定法は実銃に近いものになっています。

タナカ製と実銃の床尾部の画像。

こちらはKTW製と実銃の床尾部の画像。

続いては菊の御紋部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

こちらは照尺部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

いずれも最大2400mまでの目盛です。

しかし目盛の打印の薄さ濃さに微妙に差異がありますね。

ボルトハンドル(槓桿)部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

タナカ製は使い古した銃ですので塗装が剥がれてきております。

安全子の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

よ~く見るといずれも違いがありますね。

こちらは用心鉄部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

弾倉底板部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

タナカ製のガスガンでは脱着式マガジン(弾倉)になっておりHOP調整ダイヤルも底部に存在します。

ですが出来るだけ外観を崩さないように配慮された作りになっております。

照星部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

トイガンはガード無しの初期型と有りのタイプの2種類で

私の実銃はタナカ製と同じガード有りの照星になっております。

しかし実銃ではリベット打ち?されておりやはり細部は異なっております。

上帯の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

KTW製のはかなりグラつきがあり銃身と隙間があります。

どうにかならないものでしょうか・・・隙間埋める形でテープでも貼りましょうか。

続いては床尾板部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

いずれも薄型の床尾板になっております。

ちなみにトイガン2社製は材質も使用頻度も違っております。

最後に手持ちの三八式歩兵銃を並べてみた画像。

上からタナカ製銃床ベースのVSR10改造三八式歩兵銃。

タナカ製ガスガンの三八式歩兵銃2丁(サバゲ用と予備)

そして同じくタナカ製モデルガンの三八式歩兵銃。

KTW製三八式歩兵銃2丁(第6ロットと第11ロット)。

そして無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

ようやく無可動実銃をお迎えする事が出来ました・・・!

いやはやめでたいめでたい!

ほんと此処までよく売らずに残せて来れたなぁと自分でも思います。

いくつかは思い入れのあるのもありますね。

サバゲではろくに戦果上げれなくても常に愛用しているのもあります。

そういえばもうそろそろ海外メーカーのS&Tからエアコキ三八式歩兵銃が発売されますね。

実はそいつも気になっているのですが・・・いやもう置き場所がね・・・

基本保管は箱に入れる性格ですので・・・

さて以上で日本軍 無可動実銃 三八式歩兵銃の紹介になります。

話は脱線しますがこの記事の書き始めたの今日の夕方からです。

(画像は数日前から用意していたのですが)

いやぁ・・・普通にきついっすw 紹介する物に対して記事の中身がががががgっ

さてさて話は戻しますがこの無可動実銃はやはり錆や破損もあったりと

残念な部分も多いです。また現時点で分解も出来ません。

ですが私にとって初の無可動実銃です。

出来る限り綺麗にしてやり保管したいと思います。

またこの1丁だけでなく今度は菊の御紋のある防塵覆い(ダストカバー)無しの歩兵銃を入手出来たらと思っています。

今回入手した歩兵銃以上に状態の良いのを狙っていきたいですね・・・!

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

さて今回ですが・・・日本軍物の紹介になります。

今年の抱負かつ念願だった物を入手出来ましたのでご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像から。

こちらは日本軍 無可動実銃 三八式歩兵銃になります。

嗚呼・・・遂に無可動実銃を入手出来ました・・・!

丁度臨時収入がありましたのでそれを投入しました。

無可動の三八式歩兵銃は銃床や金属部の状態が良い物は中々入手出来なく

しかも高価なのですが今回運よく比較的良好な物を手に入れる事が出来ました。

ただ・・前もって記載させて頂きますが・・・菊の御紋が御座いません(泣

でも良いんです・・・!防塵覆い(ダストカバー)が装着されていましたので・・・!

無可動で防塵覆い(ダストカバー)が装着済みの物が欲しかったのですから・・・!

歩兵銃の中央部の画像。

この三八式は銃床には傷や凹み、場合によっては欠け&割れも見られますが

茶の色合いは残っており真っ黒に変色しておりません。

前の所有者さまが銃床用オイルで磨かれたいたそうなのでそのおかげもあると思います。

下側からの全体画像。

やはり長いですね・・・。さすがは歩兵銃。

ちなみに現状では銃床から機関部の取り外しは不可能です。

機関部両側面の画像。

金属部分は全体的に錆が発生しております。

薄い錆も多いのでこれからじっくり除去していきたいと思います。

レシーバー上面からの画像。

2つのガス抜け穴があるのが分かります。

防塵覆い(ダストカバー)が装着されておりますので残念ながら三八式の文字は拝めません・・・

菊の御紋は削られているのですが・・・

微かですが御紋があった痕が残っております。

おお・・・これだけでも十分ですよね・・・!

レシーバー側面の刻印の画像。

製造番号と東京・小倉工廠を表す工廠印が刻印されております。

横の「マ」はどういう意味があるのでしょう?

遊底止め部の画像。

本銃は無可動ですがこの遊底止め部は可動します。

製造番号が打印されているのが分かりますね。

銃床の水抜き穴の画像。

防塵覆い(ダストカバー)部の画像。

遊底(ボルト)は溶接されており動きませんが

この防塵覆い(ダストカバー)は溶接されていないようで微かですが動きます。

独特の「カシカシ」という金属音を放ちます。

遊底とボルトハンドル(槓桿)部の画像。

防塵覆い(ダストカバー)の下がどういった状態なのか気になるところです。

やはり錆が侵食していると思われます。

安全子の画像。

安全子をこんなに近くで見れるとは・・・感動です。

独特の溝が魅力的です・・・!

中央付近の溝は意外に薄いようですね。

槓桿と安全子を後方から見た画像。

やはりこの角度から見る歩兵銃は最高ですね。

美しい・・・・!日本軍小銃ならではの外観です。

ボルト後部の画像。

ここのネジは用心鉄後部まで通るネジなのですが

ネジ頭が妙になめており外そうとした形跡があります。

このネジは固着しておりこのネジをどうにかしないと

機関部を取り外し出来ません。

う~んやはり錆のせいでしょうね・・・

続いては用心鉄部の画像になります。

プレートキャッチ(弾倉床板止)は押すことが出来ますが

弾倉板は外れないようですね・・・? こちらも溶接されているのでしょうか?

弾倉板部の画像。

用人鉄にある前後のネジは外れそうですね。

こちらは照尺(サイト)部の画像になります。

照尺(サイト)は問題なく展開と調整させることが出来ます。

この銃では照尺は穴のピープ型ではなくトイガンにも多いV型となっております。

木被に亀裂が・・・・(泣

こちらは元からなのですが・・・照尺(サイト)を何度も立てて倒した為でしょうか。

木被側面もえぐれるように欠けております。

構えてみた画像。

銃身が長いので照尺から照星まで距離があるので

視力の悪い私には辛いですね(笑

ですがそれでこそ歩兵銃。

身体を銃に合わせましょう。

銃床握り溝部の画像。

凹みや一部変色がありますが握り溝は残っております。

下帯(リアバンド)部の画像。

スリングベイルを兼ねている下帯です。

やはりこの部分も錆が見受けれますね。

下帯はこの金具を押せば外せる・・・あれ?

キツメなのでしょうか外れません。

よく見ると下帯には叩いた痕のようなものがあり

銃床にも擦れ傷がありますのでかなりタイトに装着されているようですね。

上帯周辺の画像。

この部分の銃床も傷など見られますね。

上帯(フロントバンド)とフロントサイト(照星)部の画像。

この部分も錆が見られますが破損などは御座いません。

上帯の下側の画像。

この金具はストッパーでクリーニングロッドと上帯の収納&固定の役割があります。

KTW製の三八式ではお馴染みの部分ですが

かなり固めで力を入れないと上帯は外せませんが

さすが軍用だけあって上帯の固定はしっかりしており確実です。

フロントサイト(照星)部の画像。

フロントサイト(照星)は左右にガードにある仕様です。

錆は御座いますが比較的変形などはなく原形を保っております。

フロントサイト(照星)の正面からの画像。

上帯の着剣装置部の画像。

画像では分かりませんが底部には製造番号が打印されております。

続いてはクリーニングロッドの画像。

この銃に付いているクリーニングロッドはどうやら三八式の物ではないようですね。

先端部分の形状が小ぶりな仕様になっております。

何かの銃からの代用品でしょうか?単に急造の代用品なのかもしれませんね。

さてこちらは銃床の床尾部周辺の画像になります。

銃床は当然上下分割式となっております。

床尾板部の画像。

床尾板は上と下側の2点ネジ止めになっております。

この銃では薄い床尾板の仕様です。

床尾近くのスリングベイルの画像。

こちらも錆がかなり酷いですね。

ネジに関しては木ねじなので比較的容易に外せると思います。

錆や打痕、割れなどありますが・・・まだ状態はマシな方だと私は思います。

菊の御紋もありませんが・・・錆落とし、錆止めなど手を加えてやれば大分良くなる事でしょう。

ただ・・・現状では分解は出来ませんが・・・(汗

さてさて続いてはトイガンの三八式と比較してみたいと思います。

用いるのはタナカ製ガスガンの三八式歩兵銃。

そしてKTW製のエアガン三八式歩兵銃(第11ロット)になります。

まずはタナカ製ガスガンとの比較になります。

上がタナカ製ガスガンの三八式歩兵銃。

そして下が無可動実銃三八式歩兵銃になります。

皆さん既に御存じかと思いますがタナカ製は実銃と比べると

大分太目に作られております。

同じタナカ製でも古いモデルとではまた異なってくるかもしれませんが・・・

無可動実銃はかなり細めに感じます。

こちらはKTW製との比較になります。

上がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

そして下が無可動実銃三八式歩兵銃になります。

銃床の色合いが近い目のせいかあまり両者違和感を感じないのは私だけでしょうか?

しかしそれでも握ってみるとやはり違います。

個人的にはこの無可動実銃の方がKTW製よりさらに細身に感じましたね。

タナカ製と実銃の握り溝部の画像。

この部分でも銃床の太さの違いが分かりますね。

こちらはKTW製と実銃の握り溝部の画像。

こちらも微妙に異なっております。

実銃の握り溝は太い印象ですね。

タナカ製と実銃の下帯部の画像。

こちらはKTW製と実銃の握り溝部の画像。

構造は両社いずれも変わりません。

タナカ製と実銃の上帯部の画像。

照星の仕様といい形状的にはこの実銃はタナカ製に近いですが

上帯とクリーニングロッドの固定方法はまるで異なります。

お次はKTW製と実銃の上帯部の画像。

照星の仕様が異なりますが上帯の固定法は実銃に近いものになっています。

タナカ製と実銃の床尾部の画像。

こちらはKTW製と実銃の床尾部の画像。

続いては菊の御紋部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

こちらは照尺部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

いずれも最大2400mまでの目盛です。

しかし目盛の打印の薄さ濃さに微妙に差異がありますね。

ボルトハンドル(槓桿)部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

タナカ製は使い古した銃ですので塗装が剥がれてきております。

安全子の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

よ~く見るといずれも違いがありますね。

こちらは用心鉄部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

弾倉底板部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

タナカ製のガスガンでは脱着式マガジン(弾倉)になっておりHOP調整ダイヤルも底部に存在します。

ですが出来るだけ外観を崩さないように配慮された作りになっております。

照星部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

トイガンはガード無しの初期型と有りのタイプの2種類で

私の実銃はタナカ製と同じガード有りの照星になっております。

しかし実銃ではリベット打ち?されておりやはり細部は異なっております。

上帯の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

KTW製のはかなりグラつきがあり銃身と隙間があります。

どうにかならないものでしょうか・・・隙間埋める形でテープでも貼りましょうか。

続いては床尾板部の画像。

上がタナカ製ガスガン三八式歩兵銃。

中央がKTW製エアガンの三八式歩兵銃。

下が無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

いずれも薄型の床尾板になっております。

ちなみにトイガン2社製は材質も使用頻度も違っております。

最後に手持ちの三八式歩兵銃を並べてみた画像。

上からタナカ製銃床ベースのVSR10改造三八式歩兵銃。

タナカ製ガスガンの三八式歩兵銃2丁(サバゲ用と予備)

そして同じくタナカ製モデルガンの三八式歩兵銃。

KTW製三八式歩兵銃2丁(第6ロットと第11ロット)。

そして無可動実銃の三八式歩兵銃になります。

ようやく無可動実銃をお迎えする事が出来ました・・・!

いやはやめでたいめでたい!

ほんと此処までよく売らずに残せて来れたなぁと自分でも思います。

いくつかは思い入れのあるのもありますね。

サバゲではろくに戦果上げれなくても常に愛用しているのもあります。

そういえばもうそろそろ海外メーカーのS&Tからエアコキ三八式歩兵銃が発売されますね。

実はそいつも気になっているのですが・・・いやもう置き場所がね・・・

基本保管は箱に入れる性格ですので・・・

さて以上で日本軍 無可動実銃 三八式歩兵銃の紹介になります。

話は脱線しますがこの記事の書き始めたの今日の夕方からです。

(画像は数日前から用意していたのですが)

いやぁ・・・普通にきついっすw 紹介する物に対して記事の中身がががががgっ

さてさて話は戻しますがこの無可動実銃はやはり錆や破損もあったりと

残念な部分も多いです。また現時点で分解も出来ません。

ですが私にとって初の無可動実銃です。

出来る限り綺麗にしてやり保管したいと思います。

またこの1丁だけでなく今度は菊の御紋のある防塵覆い(ダストカバー)無しの歩兵銃を入手出来たらと思っています。

今回入手した歩兵銃以上に状態の良いのを狙っていきたいですね・・・!

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

2017年07月15日

マルゼン ガスショットガン レミントンM870 コンバットショーティ

皆さんおはこんばんちは。暑さに耐えられない水呑み百姓です。

最近ショットガンがマイブームなのですが・・・

今回ご紹介する品もそれに関連したものになります。

ということで早速画像をば。

こちらはマルゼン ガスショットガン レミントンM870 コンバットショーティになります。

先月に同社のM870のウッドストックver.を当ブログにて紹介させて頂きましたが

あれから暫くして今度は短いのが欲しくなってしまい・・こいつを入手しました。

ちなみに以前紹介しましたM870ウッドストックverの記事は以下になります。

http://nihonmasamasa.militaryblog.jp/e856316.html

レミントンM870 コンバットショーティーの全体画像。

このショーティは予想以上に短いです。そして軽い!

その分取り回しはかなりし易いでしょうね。

フレーム部の画像。

フレームは当然プラ製です。

こいつもメタルフレームに換えたいですね・・・

フレーム左側面にある刻印部の画像。

このモデルにも左側面にはレミントンウングマスターとマルゼンの文字

そしてモデル870を示す刻印があります。

古いモデルのようですね。

セーフティとシェル排出レバー部の画像。

こちらも問題なく作動します。

レミントンM870 コンバットショーティのフォアエンド部の画像。

このショーティの特徴はやはりこのバーティカルフォアエンドでしょう。

まるでトミーガンのようなフォアエンドが魅力的です。

このフォアエンドのおかげでとても速射し易くなります。

素早いボンプアクションが可能です。

ただこのフォアエンドはあまり良い出来とは云えないかもしれません。

パーティングライン(ばり)が少々残っております。

ですがそれでも握るのに問題ありません。

フォアエンドを引いた状態の画像。

短い散弾銃も中々恰好良いですね・・・!

アウターバレル部の画像。

アウターにも特徴が御座います。

アウター上部の画像。

アウターバレルの上部にはベンチレーションリブと呼ばれる物が付いております。

私は詳細全く分からないのですが・・・これは何の為でしょう?

マルゼン製ショットガンではこのモデルに唯一付いているのではないでしょうか?

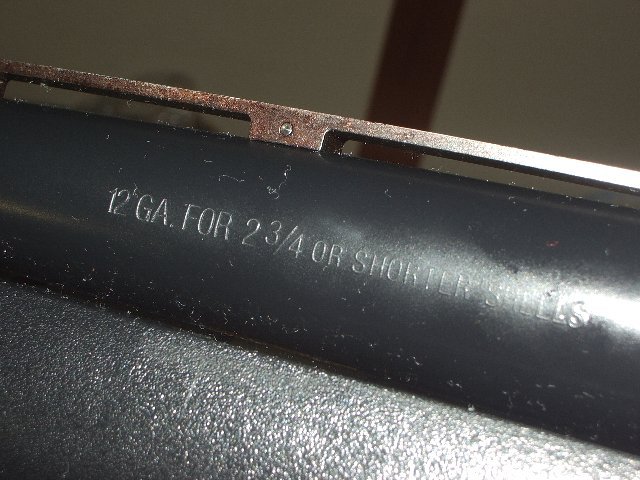

アウターにある刻印の画像。

続いてはグリップの画像。

このモデルはショーティーという事もありストックはありません。

画像では分からないのですがガス注入はグリップ底にある注入口より行います。

このグリップもパーティングラインが残っております。

グリップは少々小さい印象です。

グリップ後部の画像。

グリップの脱着はトルクスで行うようですね。

(中古品ですので最初からトルクスだったかは分かりません・・・)

グリップ上部にあるスリングベイル部の画像。

申し訳程度に存在しておりあまり負荷をかけるとすぐ破損してしまいそうですね(汗

このコンバットショーティの装弾数は3+1発となっております。

ノーマルのM870と比べると1発少なくなっております。

同社のM870ウッドストックverとの比較。

マガジンチューブの長さが異なるのが分かると思います。

装弾数も少なくなりましたが軽く取り回しし易いので

中々使い易いトイガンではないでしょうか。

ただストックがありませんので正確に狙って撃つような銃ではないかもしれません。

こいつも一度はサバゲで使ってみたい所ですね・・・!

ここからは脱線しますが・・・こんな物を購入してみました。

某オクでも売られているマルゼン製対応のエクステンションチューブ(延長チューブ)です。

M870のチューブ先端のキャップを外しこいつを代わりに装着するだけです。

プラ製で強度が不安ですが・・・こいつを装着することで装弾数を2発増やす事が出来ます!

まずはG&P製メタルアウンター&フレームに換装したM870ウッドストックver.に装着。

画像のM870はエクステンションチューブを装着して尚且つバレルロックを装着しております。

結構違和感のない外観ですね・・!そう思いませんか?

アウターをロングにしたのが正解だったのかもしれませんね。

装弾数は4発から6発に増えました。

+2発は大きいですね・・・!

M870コンバットショーティにも装着してみました。

こちらは少々アグリーな外観に(汗

一応2発増えて合計5発になりましたが・・・

このエクステンションチューブは装着する際は締め過ぎると上手く給弾されなくなりますので

少し緩めに装着しないといけないようですね。

上のM870ウッドストックverではバレルロックを用いる事でエクステンションチューブを固定できましたが

このコンバットショーティではアウターが短い為それが出来ません。

この状態でサバゲで使うのはあまりお勧め出来ないかもしれません・・・

さて以上でマルゼン ガスショットガン レミントンM870 コンバットショーティの紹介になります。

短いショットガンも良いですね・・・!サバゲで使うならこいつにしようかと思っています。

またG&Pのメタルパーツを組み込めたらと思います。

しかし・・・そうなると予算が・・・(汗 でも中々止められませんw

ショットガンの魅力にメロメロです・・・!

さて次回は日本軍物の記事を投稿したいと思います。

今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

最近ショットガンがマイブームなのですが・・・

今回ご紹介する品もそれに関連したものになります。

ということで早速画像をば。

こちらはマルゼン ガスショットガン レミントンM870 コンバットショーティになります。

先月に同社のM870のウッドストックver.を当ブログにて紹介させて頂きましたが

あれから暫くして今度は短いのが欲しくなってしまい・・こいつを入手しました。

ちなみに以前紹介しましたM870ウッドストックverの記事は以下になります。

http://nihonmasamasa.militaryblog.jp/e856316.html

レミントンM870 コンバットショーティーの全体画像。

このショーティは予想以上に短いです。そして軽い!

その分取り回しはかなりし易いでしょうね。

フレーム部の画像。

フレームは当然プラ製です。

こいつもメタルフレームに換えたいですね・・・

フレーム左側面にある刻印部の画像。

このモデルにも左側面にはレミントンウングマスターとマルゼンの文字

そしてモデル870を示す刻印があります。

古いモデルのようですね。

セーフティとシェル排出レバー部の画像。

こちらも問題なく作動します。

レミントンM870 コンバットショーティのフォアエンド部の画像。

このショーティの特徴はやはりこのバーティカルフォアエンドでしょう。

まるでトミーガンのようなフォアエンドが魅力的です。

このフォアエンドのおかげでとても速射し易くなります。

素早いボンプアクションが可能です。

ただこのフォアエンドはあまり良い出来とは云えないかもしれません。

パーティングライン(ばり)が少々残っております。

ですがそれでも握るのに問題ありません。

フォアエンドを引いた状態の画像。

短い散弾銃も中々恰好良いですね・・・!

アウターバレル部の画像。

アウターにも特徴が御座います。

アウター上部の画像。

アウターバレルの上部にはベンチレーションリブと呼ばれる物が付いております。

私は詳細全く分からないのですが・・・これは何の為でしょう?

マルゼン製ショットガンではこのモデルに唯一付いているのではないでしょうか?

アウターにある刻印の画像。

続いてはグリップの画像。

このモデルはショーティーという事もありストックはありません。

画像では分からないのですがガス注入はグリップ底にある注入口より行います。

このグリップもパーティングラインが残っております。

グリップは少々小さい印象です。

グリップ後部の画像。

グリップの脱着はトルクスで行うようですね。

(中古品ですので最初からトルクスだったかは分かりません・・・)

グリップ上部にあるスリングベイル部の画像。

申し訳程度に存在しておりあまり負荷をかけるとすぐ破損してしまいそうですね(汗

このコンバットショーティの装弾数は3+1発となっております。

ノーマルのM870と比べると1発少なくなっております。

同社のM870ウッドストックverとの比較。

マガジンチューブの長さが異なるのが分かると思います。

装弾数も少なくなりましたが軽く取り回しし易いので

中々使い易いトイガンではないでしょうか。

ただストックがありませんので正確に狙って撃つような銃ではないかもしれません。

こいつも一度はサバゲで使ってみたい所ですね・・・!

ここからは脱線しますが・・・こんな物を購入してみました。

某オクでも売られているマルゼン製対応のエクステンションチューブ(延長チューブ)です。

M870のチューブ先端のキャップを外しこいつを代わりに装着するだけです。

プラ製で強度が不安ですが・・・こいつを装着することで装弾数を2発増やす事が出来ます!

まずはG&P製メタルアウンター&フレームに換装したM870ウッドストックver.に装着。

画像のM870はエクステンションチューブを装着して尚且つバレルロックを装着しております。

結構違和感のない外観ですね・・!そう思いませんか?

アウターをロングにしたのが正解だったのかもしれませんね。

装弾数は4発から6発に増えました。

+2発は大きいですね・・・!

M870コンバットショーティにも装着してみました。

こちらは少々アグリーな外観に(汗

一応2発増えて合計5発になりましたが・・・

このエクステンションチューブは装着する際は締め過ぎると上手く給弾されなくなりますので

少し緩めに装着しないといけないようですね。

上のM870ウッドストックverではバレルロックを用いる事でエクステンションチューブを固定できましたが

このコンバットショーティではアウターが短い為それが出来ません。

この状態でサバゲで使うのはあまりお勧め出来ないかもしれません・・・

さて以上でマルゼン ガスショットガン レミントンM870 コンバットショーティの紹介になります。

短いショットガンも良いですね・・・!サバゲで使うならこいつにしようかと思っています。

またG&Pのメタルパーツを組み込めたらと思います。

しかし・・・そうなると予算が・・・(汗 でも中々止められませんw

ショットガンの魅力にメロメロです・・・!

さて次回は日本軍物の記事を投稿したいと思います。

今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

2017年07月08日

ブラックホーク社製 散弾銃(ショットガン) ショットシェル用バンダリア

皆さんおはこんばんちは。水呑み百姓です。

さ~てさて今回は久しぶりにその他装備品をご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像をば。

こちらはブラックホーク(BLACKHAWK)社製 散弾銃(ショットガン) ショットシェル用バンダリアになります。

最近、ショットガンがマイブームでしてトイガンだけでなく

ちょっとした装備品も購入してみました!

肩から斜めがけするバンダリアは以前から興味があり

安価の物から少し高めの物と種類がありましたが今回はブラックホーク社の物をチョイスしてみました。

ブラックホークといえば各種拳銃用ホルスターを販売してるので有名ですね。

ショットシェル用バンダリアの全体画像。

バンダリアですので作りはシンプルです。

蓋などショットシェルを覆う物は無いですがその分嵩張りません。

このバンダリアではショットシェルを合計55発携行出来ます。

パンダリヤ生地のズーム画像。

厚手幅広で硬質のナイロン生地で出来ております。

頼りになりそうですね・・・!

ショットシェル収納部の画像。

ショットシェルを収納する部分は織ゴム製になっております。

こちらも比較的硬質ですが何度もショットシェルを出し入れしていくと摩耗していきそうですね。

バンダリアの繋ぎ目部分の画像。

バンダリアですので肩から斜めかけするのが前提の作りになっており

バンダリアの生地の繋ぎ目はV字型(90°の角度)になっております。

この繋ぎ目が脇下の位置になることで自然に違和感なくバンダリアを斜めがけする事が出来ます。

バンダリアにあるラベルの画像。

ブラックホークには「!」が付いていたのですね・・・知りませんでした(汗

また製造がベトナムというのにも少々驚きです。

それでは実際にショットシェルを装着してみたいと思います。

使用しているのは実物サイズの12ゲージ用ショットシェルです。

織ゴムバンドへの挿入は少々きつい印象ですが

しかしこれぐらいゴムがきつくないとズレ難く保持され易いと思います。

それではマルゼン製のトイガンM870用のショットシェルを装着してみたいと思います。

このバンダリアの為に何発か買い足しました。

装着する前に実物12ゲージショットシェルとマルゼン製トイガン用ショットシェルと比較してみます。

右がマルゼンのトイガン用。

左が実物の12ゲージショットシェルです。

マルゼンのショットシェルは12ゲージと刻印がありますが

実物と比べるとかなり細身に作られております。

実物とマルゼン製トイガン用を並べて装着してみた画像。

青色の物がマルゼン製トイガン用の物。

緑色の物が実物です。

マルゼン製トイガン用の物は細身ですので実物ほど強くはありませんが保持されております。

横に揺らしたら抜けたり逆さにすると抜け落ちるような事はありません。

手で軽く押してもズレませんのでトイガン用にも十分使用出来ると思います。

ただブッシュが濃かったり起伏の激しい野外で伏せたり匍匐するような状況だと抜け落ちてしまう可能性があるかもしれません。

とりあえず手持ちのマルゼン製のシェルを全て装着してみました。

こんだけ用意してもまだ足りないだと・・・(汗 55発は結構な数ですね・・・

マルゼン製のショットシェルは赤色の旧版の物も使用しております。

ショットシェルの摩耗具合、織ゴムのへたれ具合で保持とズレ易さが変わって来そうですね。

一度サバゲで実戦投入してみないとこればっかりは分かりません。

インディアンなジャケットと組み合わせみました。

ワイルドだろぉ?(死語)

レザーのパンダリアの方が雰囲気あるのですが

カウボーイとか時代の装備をする訳でもないですし手入れが面倒そうなので・・・

M870と並べてみた画像。

ガスガンとしての機能は相変わらず死んだままですが・・・

ショットシェルを装填&排莢させて遊んでおります(笑)

いやぁホント楽しいですよ!

サバゲでも使ってみたいなぁ・・・・

さて以上でブラックホーク社製 散弾銃(ショットガン) ショットシェル用バンダリアの紹介になります。

このタイプのバンダリアですがショットシェルを大量に携行出来ますが

シェル全体は完全に覆われない(カバー出来ない)ので野外で使用する場合は

砂や埃など塵が付着するのを覚悟する必要がありますね。

ですがパンダリアの独特の外観は魅力的ですね。

いつかサバゲでの使用を夢みていましが・・・

今度は排莢されたショットシェルの始末をどうするかが課題です(泣

カートキャッチャー自作する必要がありますね・・・

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

さ~てさて今回は久しぶりにその他装備品をご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像をば。

こちらはブラックホーク(BLACKHAWK)社製 散弾銃(ショットガン) ショットシェル用バンダリアになります。

最近、ショットガンがマイブームでしてトイガンだけでなく

ちょっとした装備品も購入してみました!

肩から斜めがけするバンダリアは以前から興味があり

安価の物から少し高めの物と種類がありましたが今回はブラックホーク社の物をチョイスしてみました。

ブラックホークといえば各種拳銃用ホルスターを販売してるので有名ですね。

ショットシェル用バンダリアの全体画像。

バンダリアですので作りはシンプルです。

蓋などショットシェルを覆う物は無いですがその分嵩張りません。

このバンダリアではショットシェルを合計55発携行出来ます。

パンダリヤ生地のズーム画像。

厚手幅広で硬質のナイロン生地で出来ております。

頼りになりそうですね・・・!

ショットシェル収納部の画像。

ショットシェルを収納する部分は織ゴム製になっております。

こちらも比較的硬質ですが何度もショットシェルを出し入れしていくと摩耗していきそうですね。

バンダリアの繋ぎ目部分の画像。

バンダリアですので肩から斜めかけするのが前提の作りになっており

バンダリアの生地の繋ぎ目はV字型(90°の角度)になっております。

この繋ぎ目が脇下の位置になることで自然に違和感なくバンダリアを斜めがけする事が出来ます。

バンダリアにあるラベルの画像。

ブラックホークには「!」が付いていたのですね・・・知りませんでした(汗

また製造がベトナムというのにも少々驚きです。

それでは実際にショットシェルを装着してみたいと思います。

使用しているのは実物サイズの12ゲージ用ショットシェルです。

織ゴムバンドへの挿入は少々きつい印象ですが

しかしこれぐらいゴムがきつくないとズレ難く保持され易いと思います。

それではマルゼン製のトイガンM870用のショットシェルを装着してみたいと思います。

このバンダリアの為に何発か買い足しました。

装着する前に実物12ゲージショットシェルとマルゼン製トイガン用ショットシェルと比較してみます。

右がマルゼンのトイガン用。

左が実物の12ゲージショットシェルです。

マルゼンのショットシェルは12ゲージと刻印がありますが

実物と比べるとかなり細身に作られております。

実物とマルゼン製トイガン用を並べて装着してみた画像。

青色の物がマルゼン製トイガン用の物。

緑色の物が実物です。

マルゼン製トイガン用の物は細身ですので実物ほど強くはありませんが保持されております。

横に揺らしたら抜けたり逆さにすると抜け落ちるような事はありません。

手で軽く押してもズレませんのでトイガン用にも十分使用出来ると思います。

ただブッシュが濃かったり起伏の激しい野外で伏せたり匍匐するような状況だと抜け落ちてしまう可能性があるかもしれません。

とりあえず手持ちのマルゼン製のシェルを全て装着してみました。

こんだけ用意してもまだ足りないだと・・・(汗 55発は結構な数ですね・・・

マルゼン製のショットシェルは赤色の旧版の物も使用しております。

ショットシェルの摩耗具合、織ゴムのへたれ具合で保持とズレ易さが変わって来そうですね。

一度サバゲで実戦投入してみないとこればっかりは分かりません。

インディアンなジャケットと組み合わせみました。

ワイルドだろぉ?(死語)

レザーのパンダリアの方が雰囲気あるのですが

カウボーイとか時代の装備をする訳でもないですし手入れが面倒そうなので・・・

M870と並べてみた画像。

ガスガンとしての機能は相変わらず死んだままですが・・・

ショットシェルを装填&排莢させて遊んでおります(笑)

いやぁホント楽しいですよ!

サバゲでも使ってみたいなぁ・・・・

さて以上でブラックホーク社製 散弾銃(ショットガン) ショットシェル用バンダリアの紹介になります。

このタイプのバンダリアですがショットシェルを大量に携行出来ますが

シェル全体は完全に覆われない(カバー出来ない)ので野外で使用する場合は

砂や埃など塵が付着するのを覚悟する必要がありますね。

ですがパンダリアの独特の外観は魅力的ですね。

いつかサバゲでの使用を夢みていましが・・・

今度は排莢されたショットシェルの始末をどうするかが課題です(泣

カートキャッチャー自作する必要がありますね・・・

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

タグ :その他装備

2017年07月01日

タナカ製 日本軍 複製 二式擲弾器

皆さんおはこんばんちは。

さてさて今回は日本軍物のトイガンアクセサリーをご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像をば。

こちらはタナカ製 日本軍 複製 二式擲弾器になります。

タナカが発売していたモデルガン(日本軍小銃用)のアクセサリーで御座います。

無加工で同社のモデルガン&ガスガンの三八式/九九式に装着可能です。

実物の二式擲弾器は戦争末期には実戦投入されていたようですね。

ドイツの擲弾器を参考に作られており先端に小銃用擲弾を装着し

小銃には木製弾など実包以外の物を装填に発射します。

タナカがこの品を販売した事も実物の擲弾器についても全く知らなかったのですが

小銃を引き立てるアイテムにはうってつけの品と思い購入してみました。

タナカ製二式擲弾器の上下からの全体画像。

小銃の先端(マズル)に装着しますのでさほど大きいという印象はありません。

画像の物はあくまで擲弾器のみで発射の際は弾頭を差し込みます。

二式擲弾器を左右からみた全体画像。

複雑な構造の品と想像していましたが意外にも作りはシンプルです。

ライフルグレネード故でしょう。

この擲弾器は勿論画像のように小銃から取り外し出来ますので

使用しない場合は専用の付属嚢に入れて携行していたと思われます。

タナカ製二式擲弾器本体は亜鉛製です。

しかし重厚に出来ておりよほどの衝撃を与えない限り割れたりと破損しないと思います。

二式擲弾器のマズル部の画像。

擲弾器ですので小銃弾と異なり大口径の物を差し込みますので発射口は大きな物になっております。

本品は小銃の銃口挿入口が開いて(貫通して)ますので

ガスガンなどBB弾を発射するトイガンに装着してBB弾を発射しても問題なさそうですね。

ただ見た感じのみの見解ですので実際に試しておりませんが・・・

画像のネジ山のあるL型ネジは擲弾器を開閉させる為の物でございます。

このL型ネジを締める事で小銃の銃口に固定、緩める事で擲弾器が開き小銃から取り外せます。

二式擲弾器を開いた状態の画像。

Lネジを緩めると画像のように開ける事が出来ます。

この状態で小銃の銃口を差し込みます。

小銃用銃口挿入口部の画像。

気付いたのですがこの擲弾器には照尺などサイトの類がありません。

別に専用の照準器が付属したのでしょうか。

まさか小銃の物をそのまま使うとか。。。?

二式擲弾器の下側(底面)にある刻印部の画像。

このタナカ製二式擲弾器には刻印が再現されております。

上は二式擲弾器を表す刻印。

その下の「に」も二式を表しているのでしょうか?

53の数字にその下は名古屋工廠の「名」の印。

そして最下部には12530は製造番号が御座います。

この「53」は製造月日を表しているのでしょうか?

よく分からないですね・・・・

展開した状態の裏面。

さてそれでは続いては実際に銃に装着してみたいと思います。

タナカ製モデルガンの三八式騎銃を用いて装着してみます。

難しい操作はありません。

まず擲弾器のL型ネジを緩め擲弾器を展開させます。

次に銃を用意して擲弾器に銃口を挿入、擲弾器の蓋を閉めます。

あとはL型ネジを締めて擲弾器を完全に固定させるだけです。

ね?簡単でしょ!

擲弾器を装着した三八式騎兵銃(騎銃)の画像。

ウインドラス製銃剣ほどではありませんがこの擲弾器は亜鉛製で重量がありますので

やはり装着しっ放しで振り回すのはお勧め出来ないと思います。

弾頭はありませんが・・・これはこれで中々恰好良いですね。

構えてみた画像。

銃の照星、照尺はギリギリ隠れてしまうか隠れない高さのようですね。

実銃では装着した状態でも実包の発射は可能だったのでしょうか?

気になりますね。

下側の画像。

う~ん、やはり弾頭が無いと少し寂しい気もしますね。

そこでこれを付けてみたいと思います。

購入した際にオマケで付けて頂いたポリ製手製擲弾です。

大体30mm弾に近いサイズかと思います。

こんな感じでしょうか・・・?

まぁあくまで雰囲気を楽しむという事で。

続いては三八式歩兵銃にも装着してみました。

使用したのはタナカ製ガスガンです。

やはり長いですね・・・(汗

この擲弾器は三八式や九九式といった歩兵の主力小銃での使用が多かったのではないでしょうか。

最後にメーカーは異なりますがKTW製のエアコキ三八式歩兵銃に装着してみたいと思います。

装着完了です・・・!

特に難なく装着出来ました。

しかしタナカ製と比べるとフロンサイトの仕様が異なり、アウター径も微妙異なる可能性があるので

あまり銃身に傷を付けたくない方にはお勧め出来ません。

ちなみにこのまま無事発射可能かどうかは試しておりません。

こいつを付けるとモスカートのような弾が撃てれるライフルグレネードが欲しくなりますね。

ボルトアクションはサバゲでは火力負けしてしまいがちですが

先端にモスカート弾を装着するようなライフルグレネードがあればワンチャン・・・!

さて以上でタナカ製 日本軍 複製 二式擲弾器の紹介になります。

前述しました通り、モスカート弾的な物を発射出来るライフルグレネードがあれば面白そうですね。

非力な火力をそれで補えるかは疑問ですが・・・それでもサバゲを楽しめる要素が増えると思います。

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ

さてさて今回は日本軍物のトイガンアクセサリーをご紹介したいと思います。

まずはいつも通り画像をば。

こちらはタナカ製 日本軍 複製 二式擲弾器になります。

タナカが発売していたモデルガン(日本軍小銃用)のアクセサリーで御座います。

無加工で同社のモデルガン&ガスガンの三八式/九九式に装着可能です。

実物の二式擲弾器は戦争末期には実戦投入されていたようですね。

ドイツの擲弾器を参考に作られており先端に小銃用擲弾を装着し

小銃には木製弾など実包以外の物を装填に発射します。

タナカがこの品を販売した事も実物の擲弾器についても全く知らなかったのですが

小銃を引き立てるアイテムにはうってつけの品と思い購入してみました。

タナカ製二式擲弾器の上下からの全体画像。

小銃の先端(マズル)に装着しますのでさほど大きいという印象はありません。

画像の物はあくまで擲弾器のみで発射の際は弾頭を差し込みます。

二式擲弾器を左右からみた全体画像。

複雑な構造の品と想像していましたが意外にも作りはシンプルです。

ライフルグレネード故でしょう。

この擲弾器は勿論画像のように小銃から取り外し出来ますので

使用しない場合は専用の付属嚢に入れて携行していたと思われます。

タナカ製二式擲弾器本体は亜鉛製です。

しかし重厚に出来ておりよほどの衝撃を与えない限り割れたりと破損しないと思います。

二式擲弾器のマズル部の画像。

擲弾器ですので小銃弾と異なり大口径の物を差し込みますので発射口は大きな物になっております。

本品は小銃の銃口挿入口が開いて(貫通して)ますので

ガスガンなどBB弾を発射するトイガンに装着してBB弾を発射しても問題なさそうですね。

ただ見た感じのみの見解ですので実際に試しておりませんが・・・

画像のネジ山のあるL型ネジは擲弾器を開閉させる為の物でございます。

このL型ネジを締める事で小銃の銃口に固定、緩める事で擲弾器が開き小銃から取り外せます。

二式擲弾器を開いた状態の画像。

Lネジを緩めると画像のように開ける事が出来ます。

この状態で小銃の銃口を差し込みます。

小銃用銃口挿入口部の画像。

気付いたのですがこの擲弾器には照尺などサイトの類がありません。

別に専用の照準器が付属したのでしょうか。

まさか小銃の物をそのまま使うとか。。。?

二式擲弾器の下側(底面)にある刻印部の画像。

このタナカ製二式擲弾器には刻印が再現されております。

上は二式擲弾器を表す刻印。

その下の「に」も二式を表しているのでしょうか?

53の数字にその下は名古屋工廠の「名」の印。

そして最下部には12530は製造番号が御座います。

この「53」は製造月日を表しているのでしょうか?

よく分からないですね・・・・

展開した状態の裏面。

さてそれでは続いては実際に銃に装着してみたいと思います。

タナカ製モデルガンの三八式騎銃を用いて装着してみます。

難しい操作はありません。

まず擲弾器のL型ネジを緩め擲弾器を展開させます。

次に銃を用意して擲弾器に銃口を挿入、擲弾器の蓋を閉めます。

あとはL型ネジを締めて擲弾器を完全に固定させるだけです。

ね?簡単でしょ!

擲弾器を装着した三八式騎兵銃(騎銃)の画像。

ウインドラス製銃剣ほどではありませんがこの擲弾器は亜鉛製で重量がありますので

やはり装着しっ放しで振り回すのはお勧め出来ないと思います。

弾頭はありませんが・・・これはこれで中々恰好良いですね。

構えてみた画像。

銃の照星、照尺はギリギリ隠れてしまうか隠れない高さのようですね。

実銃では装着した状態でも実包の発射は可能だったのでしょうか?

気になりますね。

下側の画像。

う~ん、やはり弾頭が無いと少し寂しい気もしますね。

そこでこれを付けてみたいと思います。

購入した際にオマケで付けて頂いたポリ製手製擲弾です。

大体30mm弾に近いサイズかと思います。

こんな感じでしょうか・・・?

まぁあくまで雰囲気を楽しむという事で。

続いては三八式歩兵銃にも装着してみました。

使用したのはタナカ製ガスガンです。

やはり長いですね・・・(汗

この擲弾器は三八式や九九式といった歩兵の主力小銃での使用が多かったのではないでしょうか。

最後にメーカーは異なりますがKTW製のエアコキ三八式歩兵銃に装着してみたいと思います。

装着完了です・・・!

特に難なく装着出来ました。

しかしタナカ製と比べるとフロンサイトの仕様が異なり、アウター径も微妙異なる可能性があるので

あまり銃身に傷を付けたくない方にはお勧め出来ません。

ちなみにこのまま無事発射可能かどうかは試しておりません。

こいつを付けるとモスカートのような弾が撃てれるライフルグレネードが欲しくなりますね。

ボルトアクションはサバゲでは火力負けしてしまいがちですが

先端にモスカート弾を装着するようなライフルグレネードがあればワンチャン・・・!

さて以上でタナカ製 日本軍 複製 二式擲弾器の紹介になります。

前述しました通り、モスカート弾的な物を発射出来るライフルグレネードがあれば面白そうですね。

非力な火力をそれで補えるかは疑問ですが・・・それでもサバゲを楽しめる要素が増えると思います。

さて今回は以上になります。

ではでは~

ノシ